1編

SONY 神話、あるイノベ―ションの物語

SONY Myth, It's an innovation story of media

3章

言葉の記録メディアの用途と様式は共進化する

2◇ 用途を絞ったOA機器の外部記録メディア

2.1 OAに向けデジタルエンジニアを集結した

岩間和夫が目指したデジタルプロダクツの用途の中に、オフィス・オートメーションのビジネスの領域があった。岩間は、1978年、本社に独立なOA用の開発部門として、加藤善朗を抜擢しシステム開発部を作った。

これは、従来のソニーのオーディオやビジュワルのいわば感性的メディアとは些か趣が異なった、いわば理性的なメデァイであった。

ちょうど、1979年にディクテータのプレスマンがウオークマンに進化を遂げた翌年の1980年は、アメリカでは、プロセス・コンピュータからオフィス・コンピュータへ、そのOA元年とも言われたそれは、オフィス・オートメーションのことで、ワードプロセッサーの誕生を意味した。

しかし当時日本では、逆に日本人が誇る感性を生かした”感性工学”の旗が、関産学で振られていた。

そこで加藤が造った新製品開発プロジェクトとして、3の駆動目標を造った。それは、コードネームをスヌーピーからとった3兄弟であった。

まず小型の末っ子の、”スヌーピー”と名付けられたのは、タイピングした結果をデジタル化したワードプロセッサーのエントリー・マシンで、盛田がプロジェクト・オーナとなって、その名も”タイプコーダ”であった。その中身は、世界初となる「ラップトップ・パソコン」ともいえるもので、用途をワープロ機能に特化したものであった。

その上の兄貴分のコードネーム”チャーリ”が、英文のワードプロセッサーで、プロジェクト・オーナが岩間自身であった。その翌年の1980年、ソニーの創立35周年記念として、アメリカ市場に向けたOA機器で、華々しい導入を目指した。

さらにその上の兄貴分として、ドキュメント・リトリーバルシステムがあった。当初、そのメディアとして、大量な容量をもつベータマックスが想定されていたが、DECとの共同開発の結果、静止画像を使う厳しいディューティ・モードには耐えられないことが判明し、光を使ったレーザディスクへの方針が変更されることになった。

そして静止画像メディアを扱う”ピクチャー・プロセッサー”と命名された。そのプロジェクトリーダがIBMからソニーにリクルートした井深亮であったことから、みんなプロジェクト・オーナは親父さんの井深大と想定していた。

この3兄弟は、それぞれ、外部記憶デバイスとして、マイクロ・カセットテープ、3.5インチFDD,そしてベータマックスから後にレーザディスクに替わったメディアでフィーチャーされたのであった。

こうして1979年、岩間の肝入りで始めたシステム開発部から、親プロジェクトの3兄弟の、メディア群がその審議会に掛けられた。そこにめずらしく会長に祭り上げられた井深大が参加した。

役員達は、IBMから井深亮と共にソニーがリクルートした林義郎のプレゼンに、拍手を送った。

企画担当者達は、何か肩すかしを食ったような、あっけなさと一抹の不安を感じた。それまで、大きな成果を挙げたトリニトロンやベータのようなプロジェクトは、いくつものトップの壁を突破することからプロジェクトの場のエネルギーを得てきたと言えたからでもあった。

やはりと言うか、この3兄弟は、残念ながら全て忍び難い敢え無い最後を遂げることになる。

しかし、その3兄弟の2番目の英文ワープロの陰からひょっこりと誕生して、パソコンを育てるコア・デバイスとして、世界を制覇したのは、コードネームを日本語で”ゴロンタ”と呼ばれた、3.5インチフロッピ・ディスクであった。

そのため、幸か不幸か、ゴロンタ:3.5インチMFDのプロジェクト・オーナとなるソニーのトップはだれも居らず、ソニー本社のの統治専門スタッフからも忖度的な干渉を受けることなく、テクノロジー・エコシステムの中で、技術者同士の技術的会話の中で、外部環境に恵まれ、すくすくと順調に成長したのだった。

◆ 世界初のラップトップ・PCとしてのタイプコーダの開発

ラジオやカセットテープが音声メディアを扱い、テレビやビデオが映像メディアを扱うとすれは、パソコンが扱うメディアタイプは何であっただろうか?

ソニーは、テープ・レコーダーをテープ・コーダと言っていた。

ビデオ・レコーダもビデオ・コーダと呼んでいたし、そのカメラ付は、カム・コーダと言っていた。コーダ:coderとは、符号化することや符号化器のことである。

それは、ディクテータから生まれたウオークマンとテキストデータのエントリーシステムであった。

タイプコーダは、盛田がテープコーダの販売した時、オーストラリアで、タイプコーダと呼ばれてハットした経験以来暖めていたアイデアであった。

それは、まさに井深が書いた設立の趣意書の中の文字鍵盤を打って送り、先方で文字が現れる通信システムというコンセプトそのものでもあった。

中研の情報処理研から来た鹿嶋常紀がプロジェクトリーダとなり、IBMからリクルートした林義男や井深亮が支援した。

林は、単三の乾電池で動くパソコンのアーキテクチャを考えた。

ちょうどC-MOSのCPUがアメリカのRCAで開発され、またS-RAMも開発されたばかりであった。そして、ディスプレイとして、日立から英数字が40桁表示できる液晶が開発され、それを駆動するLSIも日立で開発されたばかりでもあった。

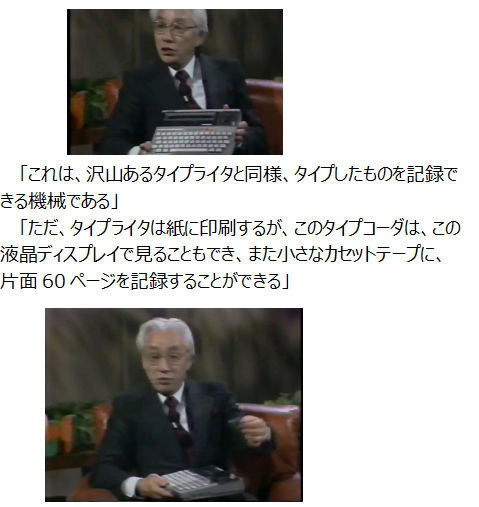

[図9.20] タイプコーダ

1行には、エディソンの規定した80桁の表示が必要となる。40桁では1行で半分しか表示できず、パタパタとウインドウイングしつつスクローリングしなくてはならない。それで良いだろうか?

また、出来れば、アメリカの文書の標準サイズであるレターサイズに、これらの表示やキーボードやマイクロカセット等が全て収まるだろうか?

林は、これをシステム開発部員の全員に対してクイズとした。嵯峨根がその箱詰めパズルを解いた。

キーボードは、最終的には、ソニーアメリカのフィル・ワイアットが、毎分40ワード打ち込むことができるところまで、ピッチを広げる微調整はあったが、見事なデザインに仕上がった。

盛田昭夫は、1980年12月、ニューヨークのプラザホテルでのプレス発表に臨み、タイプコーダを壇上に登って、片手でかざして、スピーチをした。

膝の上で、テキスとを打ち込んで、編集ができる。また、それをこの小さなマイクロ・カセットテープに記録して取り外すことができる。

このマイクロカセットには、もちろん音声でディクテーティングして保存することができる。さらに出張先から、そのデータを、この音響カップラーを使えば、電話で送ることも可能である。

これこそ、後にスチーブ・ジョブスが憧れた、商品のプレゼンテーション・スタイルだった。

盛田は、そのプラザホテルでタイプコーダのリリースした当日、NBCの人気キャスタの番組に出演し、流れるような熱のこもったプレゼンをした。

[図9.21]NBC ユウチューブ

Tom Synder Interviews

Sony Founder Akio Morita-19801.mp4

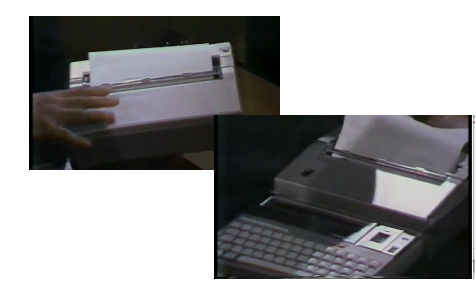

そして、「この小さなプリンターもソニーが開発したものであるが、同じサイズで、スーツケースに一緒にいれて持ってゆくことができる」

そしてさらに、「この音声カップラーを使えば、沢山あるオフィスのワープロに、電話回線で、テキストを送ることができる」

「ターゲトは、教授、学生、ビジネスマン、セールスマンでも、さらに、このカセットに会議の様子を録音しておいて、あとからテキストに起こすこともできる。このカセットは録音もできるディクテータでもあるのだから」

このように、用途は全て明確に、ポータブルのスマートな、持ち運べるタイプライタであること。

その用法は、ワードプロセッサーのエントリーマシンンであり、電話でもそのコードを送ることもできき、もちろん記録することもできると、商品コンセプトは極めて明確であった。

USのNBCのテレビのニュースアンカーは、Thomas James Snyderであった。

彼は、びっくりして訊ねた。「なぜソニーはそんなに素晴らしいものを、次々と開発でき、マーケティングでき、セールルスできるのか?」と。

盛田は、「それは、日本では非常に厳しい競争があるからです」、「自由な厳しい競争こそがイノベ―ションを生むのです」と。極めて明確であった。

コムデックスの反響も凄かった。業界誌は、こぞってタイプコーダをトップで紹介した。

しかし、ニューヨーク・タイムスは、逆に、「3.25インチFDD」を大きく取り上げたのが以外であった。

しかし、S/35英文ワープロも、プロの参加者達にも、静かにしかし大きなインパクトをOA業界に与えたのであった。

一方、アカデミアに近いNCCでは、タイプコーダが、センセーショナルな注目を集め、プレスの取材が群がり、業界紙ではトップ記事となった。

3兄弟は、それぞれ、別々の視点から注目を浴びる形となった。

このショウの期間を通じて、タイプコーダへの資料請求は7,000件を超えた。その多くは、学者や教育関係者や、特に若いエンジニア達からのものだった。

しかし、価格設定で、里親になっていた情報機器本部から、原価率を下げるため価格を上げるよう、強い指導を受けた。

価格は何遍か高く改定され、遂に当初の$1,400を遥かに超える$4,700になって急速に失速した。それは、里親の事業本部長の利益をスクイズするという異質の胎児に対する自己免疫反応のような、専門スタッフの忖度活動のようなものであった。

加藤は、OA業界にコンスーマ・プロダクツとして参入することを狙っていた。しかし、家電ディーラにOA機器を求めて来訪するコンスーマは居なかった。

40才以上でキーボードが打てる人は、全米で40%に満たず、また、それが好きなビジネスマンはごくまれであって、それを顧客に説明できる店員も家電店には居なかったのである。

情報機器本部の出先のソニーアメリカのビジネス・プロダクツの営業部隊には、情報機器の顧客ベースを持つディーラ網との接点は全くなく、その壁にも阻まれたのであった。

しかし、それにも関わらず、何人かの熱心な顧客達がいた。

例えば、フリーランスの広告プロジューサが、フィットネス・クラブやプールサイドで、写真付の広告のコピーを練ったり、中古車販売店の広告のクリエイティブ案を現場で造ったりする時、非常に有りがたかったとの感想等を寄せてくれた。また出張費用の清算にも便利に使えたとのこともあった。

また、MITのネグロポンテも、「メディアラボの構想を6か月かけて、このタイプコーダで練ることができた」と、後にWIREDに記事を寄せている。

ただ、その文末に、「それにしても、世界初のラップトップのタイプコーダには、電源コードが着いていなかった。なぜ、今のラップトップには、なぜまだ尻尾がついているのだろうか?」、と締めくくられている。

一方、マイクロソフトの副社長だった西和彦はビルゲーツと一緒に、タイプコーダを分解し、明け方近くになって、「なぜソニーは、CPUをZ80にしなかったのだろうか?」と、溜息をついたと語っている。

この問は、ある意味で、ネグロポンテの疑問の裏返しでもあり、その技術的矛盾をどのように解くべきかと言う問題でもあった。

タイプコーダは、周辺機器として、これも世界初となるドットマトリックス・プリンターを、塚村が熱転写式リボンを使って開発した。

これは、単独でも良く売れて、ソニー・ケミカルがリボンの販売で利益を得ている。

盛田は、いろいろ、出力するための周辺機器を事業部となったOA事業部に次から次に提案してきた。

テレックス用の紙テープパンチャや、電話を使った音響カップラーでも送れるように要求した。

こうした次々と出てくる周辺機器の開発要求への対応に、設計者も事業部も、てんてこ舞いで、カタログ資料やユーザマニュワルやサービス用ドキュメントを用意する暇もなかった。

究極な提案は、IBMのセレクトレット・タイプライターの上に、そのキーの数だけプランジャを並べてそこから出力する周辺機器を開発するような要求であった。

それは主要なアウトプット・デバイスであった世界初のドットマトリックスでは、印字品質が悪いとの指摘を受けての反応で、エントリーマシンの限界を超えていた。そしてこれは、いわばセレクトリック・タイプライタの信頼性のテスト機のようなもので、ユーザにとっても載せてもすぐずれが生じてしまい、調整が大変で、販売側も敬遠した。

もし現場でその苦労を見て理解してもらえれば判るが、思いつきで指示を出すプロジェクト・オーナと、里親の間で、設計者や企画担当は、販売担当のソニーアメリカへの資料作成や問合せ対応や調整に追われてんてこ舞いだった。

本当は、スチーブ・ジョブスのように、用途とその用法を設定し、それに必要十分な、”ホール・プロダクツ”を用意し提供すべきであった。

しかし、情報マチングをいくら図っても、マイクロ・カセットテープですらまだ、ニューヨークのデパートを3店回っても入手できない状況で、使い方も説明できない不完全なガジェットのラインアップを増やし続けてたことも、アメリカの営業部隊を混乱させ、失敗に繋がることになった。

しかしタイプコーダが切り拓いたラップトップは、直ぐにタンディがパソコンとし、またエプソンがその後を追った。そして、7年後の1987年、東芝がダイナブックを、さらに2年遅れた1989年、アップルがマッキントッシュ・ポータブルと続いた。

そして、タンディ・ラジオショックが突然、パソコン専門ディーラとして登場してきたのである。

2.2 OAへの本格参入を英文ワープロで目指した

タイプコーダと共に、1980年に船出した3兄弟の兄貴分のシリーズ35命名された英文ワードプロセッサーは、その健闘を開始していた。

縦型のフルページ・ディスプレイ、英語型の自然言語体系で機械と使う人が会話しながら入力や編集ができ、いまのパソコンに比べてもスマートな、マンマシン・インターフェスを持っていた。

それは、ソバックスの数式演算方式の技術DNAの流れを汲むものであった。

そこにコンパクトでカセット型の3.5インチ・フロッピーデスクが始めて外部記憶メディアとして登場したのであった。

OAという新しい産業領域は、産学官の注目と期待が集まり、NCC:Cational Compter Confrence では最新のコンピュータ・サイエンスやテクノロジーの意欲的論文やプロトタイプが次々発表された。また、そのベンダーとディーラを結んで商談としてマッチングするCOMDEXが、最新の機器やソフトの展示を我さきと競っていた。

そうした産業界をリードした専門誌にデータ・プロがあった。そのオーディエンスは、企業や病因や自治体やNPO等の機関が文書を扱うオフィス・センター等であった。

アメリカやカナダやイギリスのインスティチューションは、ステークホルダーへの説明責任に熱心で、オフィス・センターを構えていたのである。そのためホテルでもビジネス顧客のために、オフォス・センターを構え、コピー機やPCやオーバーヘッド・プロジェクター等を用意し、各種のドキュメント・サービスを提供していた。

データ・プロ社は、オフィス・センターの顧客満足度調査を開始していた。多くの項目があったが、その要因の重要度の重みづけが大切であった。

特に、ソニーの英文ワープロは、なによりその使い易さと、使うほど使い込むことができる機能と性能と、何より自然な使い勝手の良さが圧倒的な支持を得た。

2年後の1983年から連続3年間、データ・プロ誌から世界の顧客満足度No.1の賞を連続して受賞したのである。

使い勝手と言われるが、使い易さと、使い込める能力とがあるのである。

1) シリーズ35の自然言語体系と計算処理の用法

テキストを処理する言葉と命令の手順もまた、ヒトの言葉のファーマットに従ったアルゴリズムで機械に伝える。

テキストは、文字や数字や記号などを、時間軸に沿って一連の筋道で述べたものを、平面に繋げて記録したものである。そしてヒトはそれをまた時間軸に沿って読んで頭の中でそのイメージを組み立てて理解する。

ただ、この単純な構造に、いろいろなルールが仕込まれていて、それを記述し、読んで再現するためには、作成過程でも読み込む過程でも編集が必要である。

ものの流通には、「活性化レベル」を落とさないことが必要である。それは、一度持ち上げたものは、地面に落とさず、置いてもコロを駆って置くか、パレットに乗せたままにしておく方が良い。

情報の活性化レベルは、編集処理のし易さである。編集可能なフォーマットで、記録し、蓄積し、取り出し、送付できるかが、文書の活性化レベルを決める。エディタブル・レベルでのコミュニケーションがどこまで可能にできるかどうかである。

単に文法だけでない見えないルールもまたテキスト・プロセッシングのコア用法のブレークスルーを要求した。

ステーブ・ジョブスがキャリグラファーとして文字のフォントにまで拘ったことは有名である。つまり使うフォントもまた人柄を表すのである。

ソニーも1981年~1983年まで米英加のプロのユーザ満足度No.1を連続してかち取ったとき、デザインセンターの黒木靖夫は、その企画担当者に電話し、「この英文ワープロのフォントは、㒒が造った。常々日本人が英語のフォントのデザインをしてはいけないと言い続けたが、これだけは僕が造ったんだ」と、わざわざ厚木工場に高揚して電話をして来た。

黒木は、SONYのロゴのセリフ(爪)に至るまでデザインし、少しづつ手を加えて、現在に至っており、SONYのブランドイメージを象徴している。また、彼は、盛田と協力してウオークマンの企画推進を果たした男だった。

印刷物の品質と品位は、フォントのタイプの他、アルファベットの記号を26文字の大文字小文字を区別するだけでなく、そのサイズも区別する必要もある。

同様に、テキスト文書は、幾つかのページ表現を構成する制御要素によっても構成されている。

「文字」を並べて、「ワード」を造り、ワードを繋いで「文章」を造り、文章をまとめて「パラグラフ」を造り、それらをまとめて「ページ」のレイアウトを構成する。

こうした構成要素は、いろいろな属性を持っている。フォントの種類やサイズの大小はもちろん、下線の有無、取り消し線の有無などのアトリビュートである。

文書の編集は、こうした文書の構成要素ごとに、それらを対象にした動作処理が求められる。

それらは、「消す」、「コピー」、「切り取る」、「貼り付ける」、などであるが、「改行する」、「段落をつける」、「ページを変える」等である。

文書の編集には、こうした構成要素の種類だけでなく、構成要素の配置やレイアウトに関わる、「自働改行」や、「自働ページ末処理」や、「はぐれ小見出し処理」や、「ページ処理」機能等があった。

また、「見出し付」、「文末処理」、「ワードの自働分割」等の処理もある。

こうしたアトリビュートは、機械が自動的に判断し勝手に処理して欲しい場合と、ヒトが絶対に譲れない場合とがあり、前者はソフト・アトリビュートコードといい、後者はハード・アトリビュートコードと呼ばれ、これも記録編集が可能でなければいけなかった。

また文書:「ドキュメント」を、「ファイル」として名前を付けて、階層構造で格納したり、呼び出したり、編集したり、送ったりしたい。

それに、こうした編集機能をコンピュータにどのように伝えるかも問題となる。マン・マシンのコミュニケーション・デザインである。

例えば、エレベータに乗って、行き先の階のボタンを押したとする。もしそこがへこんでクリック音がしたら、そしてそのボタンが光ったら、ヒトは安心するだろう。

PCがそうしたヒトと機械のコミュニケーションをデザインしたとき、こうしたキーボードのクリック感が最も優れたのはバローズのそれであった。

IBMはプライスを高く設定したり、逆にIBM PCジュニアではものすごく安価でタッチ感の悪いキーボードで、”流石IBMは、最悪なタッチから最高のクリック感の者までフルラインアップを揃えた”と、評価された。

さて、電卓では、世界で初めて半導体を使った「ソバックス」というソニーの電卓があった。やがてシャープやカシオ等に価格競争で敗れたが、その用法と様式は、現在にも引き継がれている。

[1] ⇒[+] ⇒[2] ⇒ [=] と順番に押すと、⇒[3] が表示される。

続いて⇒[+] ⇒[4] ⇒[=]と押すと、⇒[7] が表示される。

これは、今では当たり前であるが、昔は違った。

例えば、[1] ⇒[Enter] ⇒[+] ⇒[2] ⇒[Exec] ⇒[3]

となり、続いて、[Enter] ⇒[+] ⇒[4] ⇒[Exec] ⇒[7]

等となった。

まず、電卓のレジスターに数字を打ち込んで覚えさせ、次いでそれに処理動作をさせる準備をさせ、次の数字を入れて、実行キーを打つ必要があった。

まるで初期のコンピュータプログラム言語を打ち込むような操作が必要であった。こうした操作は、ヒューレット・パッカードによって開発されたものであったが、この実行指令用の[Exec]キーを独立して設けることは、HPによって特許化されていた。その名残は、現在でも使われているタイプライタの[Return]キーの場所に、[Enter]キーとして残っている。

それに対し、ソニーの方式は、「数式演算通り」と言われる操作であった。

ソニーのワープロは、なぜプロの顧客満足度No.1となったのだろうか?それには、このソバックスのマンマシン・インターフェースの流れを汲んだ、英語の自然言語体系を使った操作体系にあったのである。

文書の構成要素を示す[ward]. [paragraph]. [ sentence] などの独立した操作対象のハード・キーがあり、[copy], [move], [delete]等の独立した操作キーがあった。

まず、ある動詞の操作命令のキーの[delete]を押し、カーソルを目的のどこかに置き、[ward]を押すとそのワードが、また[ sentence]を押すとそのセンテンスの全体の白黒が反転する形で機械が反応する。そこで実行せよと[Enter]キーを押すと、消去が実行された。

英語が理解できれば、自然にテキストを打ち、編集できたのである。

このアイデアは、ソニーアメリカに居たPyle Wyatt が発想した。それらに加え、ZeroxのSTAR WIZWIG やCPTのフルスクリーンのオブジェクト指向のワープロのスタイルを追ったものであった。

デトロイトの自動車工業会のロビーストのオフィス・センターを日本から企画担当が訪れたとき、数人居た中の一人の小柄のご婦人がいきなり飛びついてきてハグし、人目も憚らず感謝の意を示してくれたことがあった。

彼女は、パソコンのプルダウンメニューを使うワードプロセッサーが使えなかったが、ソニーのシリーズ35という自然言語体系の英文ワープロは、すぐに使いこなすことができ、さらに使えば使うほど使い易くなることで、能率が上がりタイピストからの仕事が繋がったの、と感謝の言葉を伝えたのだった。

こうしたテキストを構成する一つ一つの文字には、文字を区別する文字コードだけでなく、アトリビュート・コードやコントロールコードが着いている。また、ワードやパラグラフやページ等などにもこうしたアトリビュートやコントロールのコードが着いている、

ワードプロセッサーには、こうした文書を構成するコンポーネント・オブジェクトの処理を機械が助けてくれる。

彼女らが憧れたIBMのセレクトリック・タイプライタは、タイプミスを、吸い取るように修正できた。それは人力でタイプすることを、電動モータが助けてくれたばかりでなく、タイプの高い精度で、墨文字のミスの上から、白文字を被せて打てるIBMの加工技術ならではの機能であった。

しかし、S/35は、フルページ全体をディスプレイ上で、何遍でも見直し、しっかり修正してから、デージプリンタに、【Print】、この【Page】で、実行できた。

そして修正の途中でその作業を間違えて元に戻りたいとき、「元へ」【un do】も効いたのである。

そして何より、修正の度、そのバージョンが自働的にバックアップされる仕組みなっていた。

それは、【Return】キーや他の編集キーを押す度に自動的にバックアップされていたのである。

あたかも、ユーザの心を、機械がそれを理解し、サーバントとして仕えているように設計されていたのである。これら一部の機能がPC上でも実現されたのは、21世紀になってからである。

こうしたすぐれた機能デザインは、優れた才能達の生み出した結果でもあったが、実はその陰には、優れたデータ分析エンジニアの力もあったのである。

顧客満足度には、多くの要因がある。これらを総合して評価される構造がどのようなモデルとなっているかを知る必要がある。

データ・プロの公開された各項目別のランキングと総合ランキングデータを慎重に検討した係長の平野頼子は、現在で言われるL2正則のスパース多重回帰分析法で、使い易いワープロこそが一番重要であるとの結論を得ていたのである。

この理論は、トリニトロンのサイズ構成戦略でも、ソニーのコストの強味が16インチと22インチであることを発見し、その領域をヒンジの継ぎ手のように使って、生産の需給の変動に対処する世界戦略を組み立て、その威力を発揮していたのである。

平野も、大崎の技術評価から嵯峨根と共に、OA開発Gp.に異動してきていたのである。

2) 世界標準となったMFDの用途と用法

ワープロの外部記録用のメディアとして開発されたのが、3.5インチのMFD:マイクロ・フロピー・デスクである。

ソニーが音声の記録再生用のテープ・コーダを開発して直ぐに挑戦し始めたのは、映像の記録再生用のビデオ・コーダであったのは、当然の流れであった。

ただ、世界最初のVTRは、1958年アンペックス社に持って行かれた。

ソニーも世界初のパブリックビデオを1962年、PV-100として開発したが、一人では持ち上げられないほどの重さで家庭には入らなかった。おまけに、アンペックスから、2次高調波を色信号記録に利用するという特許侵害で30億円の損害賠償の警告を受けたことがあった。

ソニーは、意図的には2次高調波は使って居なかったが、アメリカ流のデスカバリー・リクエストの要請をうけた。

電子管開発部信頼性Gp.のスタッフは、PV本体とヘッドとテープをそれぞれランダムサンプリングし、完備型の実験計画を組んでータを採った。それらのバラツキの要因別の分散成分を推定した。

そして組合せ次第では、残念ながら、その信号成分が無いとは言い切れないとの結論をだした。業務部長の多田正信は、調停に持ち込む方針を具申し、ソニーはアンペックスと協力関係を採った。

それからソニーはさらに、コンスーマ市場に向けて、EV:エヂュケーショナル・ビデオ、Uマチックビデオ、CV:コンスーマ・ビデオと次々に開発して行ったが、ベータマックスまでは、失敗に次ぐ失敗であった。

しかし、オーディオに比べて情報量が多い映像信号の記録再生用のビデオ・コーダは、デジタル化への必要なステップであった。

ソニービルが東京銀座に1966年開店した翌1967年に、そこで初めて記者発表をしたのが、電卓のソバックスとVTRのPV-100を使ったドキュメント・リトリーバルシステムであった。

「SOBAX(ソバックス)」は、「電子アバカス(ソロバン)」が由来の、発表した電子卓上計算機だった。同じ年にシャープが世界初の電子卓上計算機を発表し、時間の差でオールトランジスタ電卓の名誉は逸したが、ソバックスは、その使い勝手もよく、スミソニアン博物館に収納されている。

ただ、このとき世間は、この中山正之が開発したドキュメント・リトリーバルシステムにも、メディアが大きく反応した。

朝日新聞等は大型の電子編集、出版システムを開発していたからでもあった。

また、IBMも、このシステムに注目し、磁気記録技術をソニーに対し技術導入を持ちかけてきた。これがIBMのテープの外部記録装置に続く、8インチ・フロッピー・デスクの開発に繋がったのである。

やがて、これがアップルのスチーブ・ジョブスのマッキントッシュの誕生に繋がって行ったのである。

中山は、社内での活用を考え、社内のエンジニアが発行して、ERレポート:エンジニアリング・レポートとして統一フォーマットで発行されていた文献をビデオカメラに収め、Uマチックに画像のデータベースを構築し、検索できるシステムを開発した。

その名前を「ドキュメント・リトリーバル・システム」と呼んで、ソニー社内の図書館に設置した。

このとき、磁気膜の薄い層と深い層に、映像と番地を分離し、互いに信号が干渉しない方法をとった。片やアナログ信号で番地は、デジタル信号であった。この技術思想は、ベータマックスにも採用されて行く。

IBMの画期的な大型計算機のシステム360は、1964年にUSで翌年日本でも発売されたが、初期のSystem/360では、磁気コアリングを編んだコアメモリーと、トラック毎に固定ヘッドを並べた重厚な磁気ドラムを高速回転する金属性の大型補助記憶装置として使っていた。

また、バックアップ用の外部記録装置も大型の磁気テープであったが、それは、ソニーからの技術導入された技術によるもので、巻き取りリールとくり出しリールの刻々変わるリール径の変動を安定させるための真空に空気を引いたエアー・ダンパーを使っていた。

すでに計算する機械で述べたように、処理の対象としてのオブジェクトやその処理法としてのオブジェクトに番地を着けて記録しそこから呼び出すこと、さらにその手順もオブジェクトとして記録し呼び出す必要があって、データやソフトが大きくなると、その記録をバックアップしたり、そのコピーを造って配布する必要が出てきたのである。

このテープに記録したデータやプログラムをコピーして配るために、高いHC:抵抗磁気力を持ったマスターテープの開発を急いでいた。そのためソニーからの技術支援を受けたのである。

ただ、このIBMのニーズに合ったテープを開発するために、ソニーからの製造プロセスのノウハウをベースに、工程の材料や添加材等のマテリアルや温度やテープ厚等120位のアトリビュートの変動が、このHCに与える効果を多重回帰分析ソフトを使って開発を続けていた。

しかしこの多重回帰分析には、すでに第3章で述べたような、説明変数の間の共線性に弱いという重大な欠点があった、工程の条件をいじっているうちに、工程の調子が狂ってしまい、大量不良品生産工場になって戻らなくなってしまった。

仙台工場から玉川以下7名が、IBM工場に駆け付け、機械のそばに泊り込んで1ヶ月で、プロセスは通常に戻った。

このときお礼にIBMからもらった多重回帰分析のプログラムパッケージが、トロニトロンの世界戦略や、S/35の開発で役に立つように改良されたのである。

真空ポンプで制御された大型磁気テープ装置は、記録することは番地順で良いが、指定された番地から呼び出すには、向いていない。呼び出したい番地はランダムとなるからである。

やがて磁気ドラムという大きなビヤダルのような外部記憶装置が開発され、ランダムアクセス性が高まった、そしてさらに、DASD :Direct access storage deviceと呼ばれる大型のデスク・メモリデバイスへと進化する切っ掛けとなった。取り外しできるデスクは50cm位と小型化され、500メガバイト位であった。

そして、さらにダウンサイジングの流れは加速した。IBMは、小型のニュー力用装置として、1970年大型計算機S/370のカードパンチに替わるデータ入力用に8インチのフロピーデスクを開発した。

ただ、1980年のパソコンのジュラ紀が始まると、多様なPCが出現し始め、誰の眼にも、8インチは大きすぎる。

5.25インチフロッピーがシュガートによって開発され、急速な普及が見込まれた。

3) S/35ワープロと3.5インチのデビュー

そうした急激なコンピュータのダウンサイジングの雄は、DECであった。

中山は、DECと組んでベータをつかったデータのバックアップシステムの開発に取り組んでいたが、ベータテープでは、ヘビーデューテイの用途とその用法に限界があったのである。

1978年にそれを中止し、システム開発部で、OA用のフロピーデスクの開発に取り組むことになった。

大型コンピュータのダウンサイジングの波は、工場等のプロコン:プロセスコンピュータから、オフコン:オフィスコンピューテングに移ることは、誰の眼にも明らかだった。そして、工場のプロコンと違って、オフィスワーカの数は膨大であり、そのビジネス用途も広大となることが期待された。つまり世界で一斉にOA元年が叫ばれたのが、1980年だったのである。

ソニーは、高度な技術を翻訳し、社会の文化を愉快に豊かにすることをミッションとしていたが、働くことを楽しくすることも、大切ではないか?と岩間は、時に語っていた。

岩間からコンスーマ製品の信頼性の開発をアサインされた加藤善朗は、その目途をトリニトロンで付けると次に、岩間によってシステム開発部託されると、英文ワープロの開発に焦点を絞った。

それまで井深の語った幾つかのプロジェクトのテーマは、決して飛びぬけたものでも、また突拍子なものでも、またユニークなものでもなかった。

後から考えると自然で流れに従ったルールがあった。それに従って表現すれば、それは、”私が喋ったことを、英語や外国語に直ぐ直して喋ってくれるスピーチプロセッサーが欲しい”というもの。

これは、S/35の英文ワープロを扱ってくれるアメリカから招いたOAディーラ達を、京都に招いて二条城を見降ろすホテルでのパーティでの乾杯の時のスピーチであった。

OAディーラ達は、その日本語の井深のスピーチに、もろ手をあげ、腹の底から笑い転げ、共鳴し喜んだのだった。

それは、このプロジェクトに対する井深の並々ならぬ愛とオーナーシップとソニーの技術力への期待を語った瞬間でもあった。

岩間は、OAディーラのネットを確立しようと焦っていた。

CPTやワング等のワープロのベンダーや、IBMはもちろんバローズやオリベッティやバローズや、スミスコロナやレミントンユニバック等の電動タイプライタベンダーはもちろん、当時資本力で全米のトップを占めていた石油業界のバイデックまでが、この豊かなビジネスフィールドに参入して来ていた。

また、OAディーラは、家電ディーラのような操作も簡単な売り切り販売とは全く異なった別なクラスのレーヤ―に属していた。

彼らは、地域に根差し、レストランもゴルフもテニスクラブも会員制の施設を使い、地域でのクラスタを形成しており、各業界の大企業のトップと日頃の付合いを持った、非常にクローズドな社会を構成していた。

そして、OA機器に必要な、紙やリボン等のサプライグッズの納品の他、絶えず保守メインテナンスや、新品の設置や、カスタマーの新人のためのトレーニングコースさえ設け、継続的サービスを提供していたのである。

岩間がディーラを300億円で買収しようと提案してきたが、システム開発部は、その資金は、もっと技術開発に投資して貰えれば、とお断りした。

後から考えると、実はそれこそが正解だったかも知れない。

ソニーアメリカのOAの営業部隊も、大きなUマチックの放送局向けの営業部隊の軒先を借りる形で、細々とディーラのリクルーティングを続けていた。

ピッツバーグには、アメリカを代表するアルミメーカのアルミコや、アメリカのガラスメーカを代表するピッツバーグ・ガラス等の本社が多くある美しい峡谷を見降ろす街であった。そこのCPTのディーラを説得しようとして、東京から企画担当者を送り込んだ。

ただ、年老いたディーラは、悩んでいた。「もし儂がもう少し若ければ、ソニーに行く道を選ぶかも知れなかったが、、、」と、息子にリスクを託すには忍びないと語った。やはりソニーに対する信頼と伝統の浅さを感じさせる言葉であった。

デトロイトでは、フォードを顧客に持つIBMディーラをリクルートしようとした。

彼は、IBMのセレクトリック・タイプライタやワードプロセッサーのディスプレイ・ライタなどを扱っていたが、それらを扱うオフィスセンターがメインフレームフレームと接続できない課題を抱えていた。

IBMもメインフレームの部門とOAの部門の組織の壁の問題を抱えていたのである。もし、ソニーがS/35とメインフレームとゲートウエイトを造ってデータのやり取りができるようにしてくれればソニーに行くと言ってくれた。ソニーアメリカの社員は、嘘でもいいからYesと言ってくれと迫ったが、それは出来ない相談であった。

実際、IBMのS/360とデータのやり取りができるようにして欲しいと言われたときお断りしたが、IBM本体とつながる個人が使えるクライアント用ワークステーションができたのは、日本IBMの藤沢研究所が開発した5550まで待たなくてはならなかった。

少しづつデーラのネットワークもでき、ゼロックスから営業部長のボブ・ブライソンが部長になって、F-CAPsのF-PERTを使ってみると、ソニーアメリカの社員達に仕事に対する態度に顕著な現象が現れ始めた。自分の立場と、プロジェクトの進捗状況を共有し、お互いの役割を共感を持って仕事を進めると、進んで残業し、ボスが居なくても、お互いに助け合うようになるのだった。

ソニーのOAデーラは少しづつではあったが、増えて行った。その中には、自前でエディソン博物館を持ったサンフランのディーラも含まれていた。

ソニーは、角田浩一のもと、そんなディーラを集めた事務機器の全米デーラ・コンベンションが開かれた。その場は、前年に盛田がタイプコーダと英文ワープロと3.5インチMFDを発表した同じニューヨークのプラザホテルであった。

ただ、OA担当でもあった副本部長の出井伸之は、S/35の英文ワープロのプレゼンには、課長の嵯峨根勝郎を出席させ出井のスピーチを代読させた。嵯峨根は、出井に指示された通り、壇上で照明を受けキラキラ光るCDを高く掲げ、演説した。

「本日はお集まり頂きありがとうございます。ソニーが皆さまに売って頂いております英文ワープロS/35は、ソニーの開発した3.5インチのフロッピーディスクを内蔵しています。こればいわばハンバーが-のようなものです。しかしやがてこれがこのコンパクト・ディスクを内蔵するようになります。そうするとこれには、100倍以上のデータが入るようになります。いわばもっと大きなステーキを装備したシステムにアップグレードした商品も、ラインアップに加わえるつもりであります」と。

プラザホテルに集まったディーラ達は、1っ瞬戸惑ったようだった。音楽しか聞けないCDとワープロとどのような関係があるのかが理解できなかったが、そのキラキラと輝くメディアが、何かをもたらすのかソニーに期待する予感は何か感じたようでもあった。

当時、副本部長になった出井は、当時フィリップスと組んで、CD-ROMのリアルタイムOSの開発に取り組んでいた。

後に、このディーラ・コンベンションの時に嵯峨根が翳したCDが、S/35に大きな貢献をもたらすことになった。

それは、アメリカで最も権威のあるフォートン・ミフロンの辞書をS/35に付けられないかというものであった。

3.5インチのFDでは、カバーできない。単語だけで7万ワードあり、そのアプリケーション:用法等を含めると、7メガバイトが必要になる。

当初3.5インチMFDは250キロバイトだったのでCD-ROMが必要になった。そして、フォートン・ミフリン社に、嵯峨根は、ソニーアメリカのソフトエンジニアのSam Ismailとリーガルと連れ立って契約交渉をした。

フォートンミフィリン社の著作権になる辞書はCD-ROMに独立して存在させることができ、ソニーのS/35を接続するAPI:アプリケーション・プログラム・インターフェースで物理的にも綺麗に切り分けられ、契約書はソフトウエア―のエンジニア主導で綺麗にまとまった。

ワープロが、知的なアプリの資産とつながった瞬間でもあった。

いわゆる英々辞典は、スペルチェックにも使えるが、単語の用法も役に立つ。

弁護士事務所では、各種の契約文書は、取引の目的を規定し、取引のそれぞれの対象を規定し、取り引きの売り手と買い手の名前と住所を規定し、契約の開始と終了の時期を規定し、契約日を規定することで完成する。

それは、取引の対象の種類等によって、いわゆるドキュメントのアッセンブリ―の作業である。こうした用途を拡張することで、ビジネスも広がる可能性があった。

しかし、マーケットが期待したのは、機能ではなく、カタログに記載される16ビットという潜在的能力への期待でしかなかった。

しかし、ソニーアメリカ側でも、16ビットへの変更はコストも時間的にも負荷が大きいと理解していた。

そして、ソニーアメリカのGp.の堀昭一が要求したのは、フルページディスプレイを、12インチのハーフサイズディスプレイシステムをライナップとして追加することであった。

IBMもその後に続いたPCは全てハーフサイズ・ディスプレイであった。またそうなるとコストも安くなるとの読みもあった。

さらに、エントリー・マシンのタイプコーダの失速が加わって、シングルプロダクツでは、ディーラのリクルーティングも、進まなかったからでもある。

ただ、厚木工場では、「ワードプロセッサーと表計算機能を統合するソフトフォーマット」の企画構想を持って、ソフトエンジニアと議論を始めていた。

嵯峨根は、それをやろうと賛成してくれたが、ただ、ソニーアメリカからは、もっと目に見えるライナップの強化を急いてくれとの矢の催促があった。

逆に、フルページでも白黒でなく、カラー化できないか?というコストもソフトも全く理解できていない気楽な発言が厚木の上層部から降ってきたりした。

[図9.22] スチーブ・ジョブスが嫉妬したs/35モデル10

まさに、議論は分かれた。

フルページ・ディスプレイの特徴を活かすなら、ワードプロセサーとスプレットシートの、エディタブルレベルでの統合ソフトこそアドバンテージがある。

歴史に”もしは許されない”が、もしソニーがこのフォーマット化を進めていたら、今日のマイクロソフトに近いポジションが得られていたかも知れない。

結果は、販売側の言う通りにしてやろうと言うことになった。そしてハーフサイズのモニターで、3.5インチを一体化したハードを優先することにした。

これは、後にスチーブ・ジョブスが、ソニービルのショウウインドウでこれを見て、怒り狂ってウインドウを蹴破ろうとした、と伝えられる。そこにはS/35モデル10と言われるきれいなデザインとなった。

たしかにその後発表されたマッキントッシュに良く似ているコンコンセプトであるが、スチーブ・ジョブスも、徹底的にホール・プロダクツに拘り、用途と用法の細部にまで拘ったので、デザインまで似たものになったのである。