1編

SONY 神話、あるイノベ―ションの物語

SONY Myth, It's an innovation story of media

3章

言葉の記録メディアの用途と様式の共進化

1◇言葉のレコード・メディアの流れの先には

ソニーの言葉と文字のメディアの進化の流れを追ってみたい。

それは、音声とその記号化された文字が、そのメッセージを仲介する磁気や光の記録再生メデイアとそれらを処理する半導体との共進化の歴史でもあったように思われる。

言葉こそが持つデジタル化の本質は、あれこれのモノゴトを区分して認識し、伝えることであり、その本源は言葉の発生に遡るとされる。

その技術進化の流れは、言葉と文字という記号を記録再生し、分解し加工し組み立て、保存し送付する処理ができる手段としてのメディアと、用途・用法と様相との共進化の歴史でもあったように思われる。

情報と知識の再生産技術に関するメディアの社会との共進化のストーリである。

とはいえ、ヒトの眼と耳にとどくシグナルは、画像であれ映像であれ、音楽であれ言葉であれ、その特徴を脳が記憶しそれらをエピソードに繋いで、整理して記憶されている様である。

そのエピソードに綴られるのは、眼に映る色や形、耳に聞こえる声や音だけではなく、もっと身近で調整的な鼻に匂う香りや舌で味わう味覚、されに心身に感じる触感などのイメージであろう。

こうした情報にまつわる人工物は、エンターテインメントだけでなく、ニュースや小説や映画や音楽の創作物も、そして何より、意味のある情報や、役に立つ知識としての技術さえも、ヒトはメディアで仲介して、創作し、編集し、届け、受取っている。

こうしたメディアの技術的高度化は、人びとがその創造や評価の過程へのインタラクティブな参加を促す一方、技術の高度化は、細分化されその統語的な処理への参加を妨げても来ている。

そうした進化による矛盾を、シグナルをデータとして、把握し記録し表現することで、デジタル化の本質が、モノゴトの全てを、そうした多次元な専門性を統合することを助けるメディア・リタラシーとも言うべき、つまりデジタル・インテリジェンスを、人びとが取得しやすい環境としても構築するようにも進化している。

ソニーの実質的な第3代のの社長であった岩間和夫が、最も注力したメデァイアこそ、モノゴトを区別して捉え、編集してヒトの望む人に臨む形で届けるデジタル・メディアであったように思われる。

ただ、岩間は、志し半ばで倒れることになった。

ここでは、デジタル化の代表的メディアを3.5インチのフッロピー・ディスクのイノベ―ションのプロセスを通じて眺めて見たい。

3.5インチ・フッロピー・ディスクは、ソニーの実質的な3代社長の岩間和夫がその限られた人生の中で、真摯に取り組んだ知的ワーカのためのイノベーション・プロジェクトから生まれた。

ソニーは、”井深が開発し、岩間が造り、盛田が売った”と言われる。

岩間は一貫して、半導体とその用途の道筋を、知的処理という技術の発展に貢献しようとしていた。その行き着いた先は、デジタル化だったのである。

1.1 ソニーは言葉のテープレコーダからフロッピーを生んだ

1)ソニーの集中と発散のリズム

ソニーの祖業は、テープコーダであった。

鉄粉をフライパンで酸化させ”すり鉢とすりこ木”でこすって細かくし、和紙のテープに縫って磁気テープに音声というメディアタイプのデータを、コーテイングしてテープ・コーダと呼ぶことにした。

それがやがて、動く映像のメディアタイプのデータを記録するビデオ・コーダとして進化する。

ただ、それに先立って、ディスプレイメディアを開発する必要があった。それは井深が挑戦したトリニトロン・プロジェクトであった。

それを受けついた盛田の時代にはビデオ・コーダを開発した。つまりベータマックスである。

その余力と蓄えによって、岩間が次々とまるでジュラ紀のごとくメディアのデジタル化に向けてのデジタル・デバイスの多様な種の爆発を起こしたのであった。

その最初のステップがデジタルとアナログとを繋ぐ、情報の入り口からコンスーマに届く、一貫したコア電子デバイス群であった。

こうした一連の活動には、ソニーらしい集約型と発散型が交互に刻んで流れるリズムがあった。

初期の井深が技術のイノベーションに突き進む集約型だったとすれば、継いだ盛田はビジネスをしゃにむに拡大する発散型だったと言えよう。

井深の書いた設立の趣意書には、”いたずらに規模の大なるを追わず”としているのに対し、盛田は”より速く、より遠く、より広く”と、いわば資本の論理に忠実であった。

続く第3代の岩間は、こうした二人の後を受けた岩間自身も、テクノロジーを大切にする半導体に掛けたエンジニアであって、技術集約型であったように思われる。

しかし、盛田が広げたビジネス・ドメインやグローバル化の遺産を如何に体系化し集約し、テクノロジーに向け舵を切り直すかという困難な課題に挑戦するには、彼に与えられた時間はあまりに少なかった。

しかし、2人の先輩が反対する中、半導体という技術を引張ってきたターゲットドリブンとなる中心的なプロダクツ・サービス目標を絞り切れなかった。そして、彼が育てた社内の潜在的技術資源であるエンジニア達が力を集中し発揮できないことに、心を痛めていたようにも思われる。

2)半導体の進化のパワーを開放する事業制の導入

半導体の進化によるデジタル化は、アナログとデジタルを結んでその用途への潜在的な用途の領域を拡張し始めており、技術がもたらした豊饒なフロンテアが広がって来ていた。

しかし、従来のソニーが得意とした使い易さに徹したワープロのような専用機に対し、使い方が広く技術をオープンにして広く衆知を集めて進化するパソコンのような汎用機に危惧の念を持つ、二人の先輩達からの大きな圧力があったのも事実である。

そして岩間が採った手は、大崎、芝浦、厚木の各製品事業部を主管するセンター工場に自主性と自律性を持たせ、従来の製品カテゴリーを中心として、そのデジタル・イノベ―ションを鼓舞することに徹するしかなかった。

先輩たちの反対のなか、まず大崎の吉田進Gpをテレビ事業部として独立させ、売上と利益の責任を持たせた。

そして芝浦の音響Gp.も3つの事業部門に分け、その一つの音響事業部長に文化系の出井伸之を任命した。

しかし、PL責任は持たせたが、BSまでは渡さなかった。

さらにまた、二人の反対を押し切って、資材部隊を大崎工場と芝浦工場に分けることで、品質の責任までを明確にした。

そして、全国に散らばり始めた地方の工場を全て、どれかの事業部の技術センターとしての工場が主管するものとした。

技術センター工場制度は、やがて厚木の半導体事業部から、仙台の磁気製品事業まで拡大され、海外の工場展開までのオペレーションを含むものとしていった。

そして、本社の開発部門も、各事業部に紐づけっられ、その各プロジェクトもその用途としての最終製品への紐づけも明確にして行った。

やがて大崎の映像事業本部に繋がる、本社の大越明男が率いる第一開発部1課にはEL,プラズマ、液晶、インデックストロンやプロジェクターやジャンボトロン等の次世代でディスプレイの他、荒木が率いる2課は、撮像管のビジコンからトリニコン等の撮像デバイスの開発、そして石垣が率いる3課には、世界をリードするICの開発やパワー半導体の応用製品の開発を期待した。

厚木の情報機器事業部に繋がる、本社の本社の木原信敏が率いる第2開発部には、やがてソニーの映像コミュニケーションの新しいドメインを牽引する8ミリカムコーダや、磁気記録に替わる光技術をテープメディアに替わるデスクメディアとして開発することを宮岡千里に、また映像の編集機やテレビ会議システム等を森尾稔に期待した。

また、中央研究所も事業部と独立な、情報処理研究所でアナログ信号とデジタル信号変換処理のための技術開発や、パワー半導体開発、リチューム・イオン電池開発等に加えCCD開発等のデバイス開発の課題をアサインした。

また、各事業部のトラブル解決のための電子顕微鏡、各種の材料成文分析機、質量計測器等を保持して持ち込まれる試料の分析サービスも提供することとしていた。

そこで中研で開発が進んだ幾つかの技術シーズは、F-CAPs流に、技術トランスファーが行われた。

例えば世界初のリチウム・イオン二次電池の場合は、西美緒のグループが、上流から下流に開発者が、化学エンジニア層の厚い仙台工場へその成果を持って異動し、ビジネス化を目指し実現した。

また、逆にCCDは、中研で越智成之のグループが開発に成功しつつあったが、これもF-CAPs流に下流から上流にその量産化を早めたいと厚木工場から川名喜之等を中研に異動させ、さらにCCDの成果を上げた越智等と共に厚木工場に移動させ、量産化に成功させた。

こうした動きと共に、各事業部の技術センター工場の技術部や開発部も、新しいデジタル化開発を進行させていた。

大崎工場の技術部では、キャプテン等のマルチメデイアやゲーム機の開発を始めていた。

また、トリニトロンの電子管事業部では、映像用のブラウン管だけでなく、画像用のモニターの開発を始めていた。

芝浦工場ではオーディオ技術研究所が中島平太郎を中心にデジタルオーディオ機器の開発していた。

オーディオ事業部長の出井伸之の所では、盛田昌夫を中心に家庭用PCのMSXや、非接触のフェリカカードの実用化のための香港の地下鉄用の用途開発等も手掛けていた。

仙台工場では大崎から磁気製品本部の戸澤奎三郎と、やがて大崎から転身した専務の吉田進の下、石田進事業部長の所で中鉢良治が中心に蒸着型のメタルテープを開発し、後の8ミリカムコーダの開発に邁進していた。

また、磁気コア製品や磁気記録再生用ヘッドや電池やCD各種のピックアップやヘッド等のキーコンポーネント等の開発もあった。

ただ、それぞれなかなかターゲットとなる最終商品を”明確なスジノ良い1つの強いターゲット”としての駆動目的に絞り込むことは困難であった。

そこで、岩間は独自に、直接事業部に紐づけっられない次世代の商品開発部隊として新しく本社に、OAを開発する部隊を加藤善朗に、PC(マイコンと読んだ)を開発する部隊を堀健二に託した。

そして、そこから3.5インチのマイクロ・フロッピー・ディスクが誕生したのである。

従来キー・デバイスは、自社製品をターゲットして、ターゲット・ドリブン型で、キー・テクノロジーを開発して来たが、デジタル化の到来は、訪れの遅い北の雪国の春の様に、一斉にエンジニア達に活躍の機会を与える陽光のような気分をもたらした。

これを後押ししたのが、岩間の社長登場であり、自社に限らずコア・デバイスを他社ブランドでも売れるB2Bのビジネス領域の縛りの解放でもあった。

それはまた、デジタル化によってもたらされたビジネス環境のバウンダリー・シェルの崩壊による新しいイノベーション空間の解放でもあった。こうして、あらゆる技術の種の爆発のジュラ紀が、ソニーに訪れたのである。

それは、音声や文字等の電子メディアが、ヒトと機械が共働して言葉やデータを処理する、情報化時代のイノベーションの始まりであった。

3)ソニーの祖業からデジタル化の本質を見る

そもそも、ソニーのビジネスは、音声を記録するテープレコーダであった。ここでは、音声の記録メディアの発展に沿って、その進化の流れを追ってみたい。

”自由闊達にして愉快なる工場”というソニーの設立の趣意書で井深が志したのは、大衆向けの通信:コミュニケーション・メディアというビジネス・ドメインを選択する、というミッションの宣言だった。

そして、電気と機械のエンジニアが分野を超えて力を合わせてユニークな製品を造り、豊かで愉快なる社会文化の向上に貢献するというヴィジョンを掲げた。

例えば、設立の趣意書に書かれていたプロダクト・プランニングの中には、ラジオ受信機の他、「鍵盤で文字を打つと先方にも文字が打ち出される」、という当時あったツー・トンの2値の電報のデジタル通信機ではなく、大衆が使える進化形の例が記録されている。

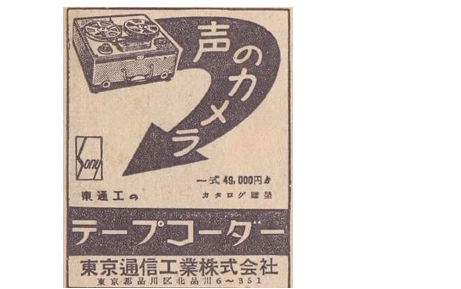

[図17 声のカメラ]

実際には、電気回路の電圧計測器や電気座布団や自働炊飯器などの、いわばソニーのジュラ紀のような新種爆発紀を経て生き延びたのが、テープレコーダというヒトの言葉や音楽を捉える耳の拡張欲求を満たすメディアであったと言える。ソニーが創業して初めてビジネスの手応えを掴んだのがこのメディアであった。

それは、和紙のテープにフライパンで焦がして作った酸化鉄粉を狸の毛で塗ったテープレコーダであったという。

しかし、それにマッチングする用途は、なかなか見つからなかった。盛田昭夫は”これは声が記録できるカメラです”とそのコンセプトを説明した。

後にソニーに参加してやがて社長になる大賀典雄は、”バレーリーナは鏡を見て練習するように歌手が練習できる鏡のようなものです”と説明した。テノール歌手でもあった大賀らっしい喩えである。

それは、まだ大賀が東京芸大の学生時代に、ソニーのテープコーダを芸大に売りこんだ時の、セールストークだったとしている。

また、最初に買ってくれたのはおでん屋のオヤジが、客に歌を歌ってもらい、客寄せにカラオケとして使ってもらったとか、最高裁の書記官に使ってもらったという、都市伝説が残っている。

しかし、一番始めに目を付けて買ってくれたのは、NHKラジオに「冗談音楽」のキャスターとして登場した三木鶏郎だった。

三木トリローは、コントに音楽を取り込み社会や政治を風刺する全く新しい音声のラジオのコンテンツのジャンルを開発した。

「冗談音楽」でラジオに旋風を巻き起こす。タイトルを『日曜娯楽版』、『ユーモア劇場』と変えながらその人気は、聴取率80%とも90%だったとも言われる。

その三木鶏郎グループから、河井坊茶、丹下キヨ子、三木のり平が登場。作家として、キノ・トール、永六輔、野坂昭如、作曲家として、神津善行、いずみたく等。また歌手や俳優として中村メイコ、なべおさみ、左とん平など、門下から多数の放送関係者を輩出した。

また三木鶏郎楽団を結成し、ジョージ川口、小野満、鈴木章治等ともにラジオ放送で活躍し、 活動の場を舞台、映画そしてテレビ放送界にも広げた。ソニーにとっての大恩人となった。しかし、これを知るものは少ない。

ソニーは、このテープコーダをトランジスタ化し、ポータブル録音機の”デンスケ”を開発して、街や野外の音の探索をする若者に呼びかけた。いまでいう”撮り鉄”、SL機関車の汽笛や走行音等を採るファンも少しは居たが、結局、社会が聴きたがったものでは無かった。

それは結局、ヒトの言葉であり、音楽であって、まさにラジオの流したコンテンツであった。

この無線によって広大な空間に広告を撒くため、エンタメとニュースをメインのコンテンツとする、ラジオと呼ばれるオーデオ・メディアは、1983年のピッツバーグで、大衆向けのビジネスモデルとして開発されたのである。

それによって、オーストリーの貴族等が、音楽を注文してオンデマンドでコンテンツ・サービスを提供していた有線の電話は、ピア・ツー・ピアの個人のヒトの声の通信メディアとして押し出され、転身していったのである。

やがて、ソニーは、世界初のトランジスタを自社開発しポータブルラジオに進化させ、設立の趣意書通り、誰でも好きなラジオ番組を愉しむことができる個人向けメディアを開発する。

やがて、アイワからコンパクトカセットのラジカセが発売されると、ラジオ番組のエアーチェックが流行し、若者の間では、録音済のカセットテープが積み上がり山になって行った。

このラジオ放送のコンテンツが若者達の資産として溜まって行き、そこからウオークマンのような録音機能が無い、音楽再生に特化したパーソナル・オーディオのステレオテープ・プレーヤが生まれる環境が整って行ったのである。

つまり、ソフトが、生存空間を形成していたバウンダリー・シェルの上限を押し上げ、ウオークマンのような再生専用ハードに、資源環境のニッチを提供していったのである。

1.2 IBMも辿ったエディソンのレコードの進化系

1)エディソンの苦しんだ途を辿ったIBMとソニー

エディソンがレコードを発明したとき、そのコンテンツも、やはりヒトの声であった。それが文字に表現を変換する一連のツールへと進化して行った、その道を、IBMが追いかけ、やがてソニーも同じ途を辿ることになった。

つまり、オーディオからテキストデータの記録・再生・編集のジョブ・フローのもう一つの流れである。

エディソンがレコードを発明した時、やはりその用途開発に苦しんだ。そして既に述べたように、「ヒトは喋るのは楽だが、聴くのはつらい。読むのは楽だが、書くのは辛い。」ということに思い至った。

そして喋り言葉を記録するディクテーションマシンと、それを再生してタイプを打つためにセルフペースで再生できるトランスクライビングマシンと、タイプライタをシステムとして開発し、そのメディア変換するタイピストを養成する学校を造った。

さらに、マネージャが自分の言葉で手紙をディクテーションするトレーニングをしたり、業種別のビジネスレターを書けるように訓練するための教育や、アプリケーション・マニュワルまで作成し配布し、教育と宣伝活動をした。

こうして、訓練されたマネージャとタイピストは、オフィスの生産性を上げることができた。

アメリカに3か所あったエディソン博物館に行くと、数十を超えるおびただしい種類のタイプライタの開発の苦難の歴史を示す製品群を目の当たりにすることができる。そこではIBMも開発したフォントを取り換えられるエレメントの数々の原型を眼にすることもできる。

文字は、文書の作成者の個性である。

エディソンもフォントにこだわったが、IBMもその研究を怠らなかった。I、B、Mの3文字は、横幅が一番小さいものから順に一番大きな文字になっている。そのためか、IBMは”プロポーショナルスペーシング”という文字ピッチを開発した。

エディソンは、フォントのタイプを何種類も用意して取り換えられるようにフォントタイプの異なった文字エレメントを筒状に成形したエレメントを用意した。そして、3種類の文字ピッチを切り替えられるようにし、標準ピッチ:Normal Pitchとして12文字/ラインを標準とした。

これこそがその後のVGAに継承され、パソコンの世界標準となった。

今でもこのパリティは健在で、そこに挑戦した者達の累々たる屍の光景を見ることができる。ソニーだけでも、それに挑戦し敗れたMSXや手書きワープロやマジックリンク等数々がある。

IBMは、この字形エレメントをゴルフ・ボール状に成形して、それを取り換える「IBMセレクトリック・タイプライター」として1万ドルで売った。

このボールタイプのエレメントは、文字同志の上下の整合性を保つのが難しいが、文字の横とのスペースの調整は、文字の横幅の違いもあり、結構難しい。

IBMは、1970年代にそのバラツキの許容度などの研究論文を盛んに発表している。それらは文字の左右や上下のアラインメントの品質感に関するものが多かったが、キーの打感の感覚とクリック感等に関する微細な研究も多かった。

年間100万台売れたというIBMのセレクトリック・タイプライタは、トップ・マネジメントのトップ・セクレタリーだけに許された秘書のステータスシンボルでもあった。

その高機能の1つが、タイプの仕上がりの美しさにあったが、打ち間違えた文字を、吸い取るように消し、打ち直しが可能になる機能であった。実際には、白いリボンで間違えたところに合わせて打つと白い文字が打たれて吸い取られたように消えてしまうのであったが、セレクトリック・タイプライタのアラインメントの精度は凄かったのである。

エディソンが、蝋管のデクティターを開発した時、[図18]に見るように細長いメモリ月付の紙のスリップが付属されていた。

この小さなラッパに口をつけて喋ると、蛇腹の管の中を通った音が、黒い蝋でできた管の表面に触った針が震えながら、音を溝に刻みこんだ。

この紙の上に伸びている金属の針を押して、この紙に文章の区切りのマークを、パンチした。

例えば、マネージャが、3本の手紙をこの蝋管にデクテートし、3か所に区切りマークを付けて、秘書に渡したとする。その時、最初に一言、「これには、3本分の手紙をデクテーションしてあるが、実は最後の手紙が重要で急ぎなので、それを先にやっておいてくれ」とコメントしておくことができ、コメントと手紙の本体分との区切りもこのスリップ上段の針と下段で判るようになっていた。

つまり、このデクタフォン(エディソン社エディタフォン)には、目次機能:TOC機能と、その目次からダイレクトに、アクセスするランダムアクセス機能があったのである。

テープでは、30分であれば、最後まで時間を掛けて再生して聞かないと、何が録音されているかが判らない。また各スピーチの区切りも、テープカウンターの数字をメモっておかないといけなくなっていた。

[図18]写真はhttp://core.kyoto3.jp/dictaphone.html]

エディソンは、こうした蝋管にスリップを指し込み、この蝋管を入れて郵送できるように、厚紙の筒を用意し、筒の中には、野兎の毛を張り付けた収納でき、切手を貼って郵送でき、ディソン自身の顔を印刷したかっこ良い厚紙のケースを用意していた。つまり、ユーザの用途と徹底したその用法にまで行き届いた配慮を欠かさなかったのである。

ソニーが半導体ディクテータとしてポータブルなカセットテープによるプレスマンを発売し始めたことで、エディソン社は、この領域から去って行った。ただ、テープになったことで、この便利な目次機能とランダムアクセス機能は失われた。

しかし、これは、やがて登場するCD:コンパクト・ディスクで、大きく発展できる機能を持って登場することになり、それがインターネットにもつながるテープからディスクへの進化の意味を持つのである。

このように、文字や数値や処理法等が、決められた場所:アドレスに記録され、そのアドレスを指定して、それらを呼び出すことや、その手順:アルゴリズムを編集し、それも記録し再生できる仕組みが、メディアの活性化のレベルを飛躍的に大きくした。

それには、半導体技術の力と共に、磁気記録技術の力が、大きく貢献することになった。

ソニーも、テープ・コーダの用途としてのディクテータに目を付け、ポータブルで手軽なカセットテープレコーダを開発し、それを”プレスマン”と呼んだ。

タイピストはヒトが読める文字を扱うが、カードパンチャーは、コンピュータが読める言葉を処理する。やがて、文字をノーミスでタイプするするタイピストの仕事は、大型計算機を動かすための、プログラムやデータを入力するため、80列に並んだカードにパンチする業務のカードパンチャーという専門職の仕事となった。

2)ヒトが読める文字と機械が読んで計算するコード

「計算する機械」という特許をIBMが採ったと言われている。一方、「ある数値をあるメモリーにエンターし、次にそれに対しある処理をする別の数値をエンターし、さらにその処理法を選んでエンターし、その以上の3つの処理を実行するために押す独立したキーを持つ機械」という特許はHPが取ったと言われる。

ソニーのエンジニア達は、こうした処理の幾つかの対象と幾つかの処理法までをメモリーに入れておくこと、そしてその処理の手順もメモリーから呼び出し、編集できるようにし、それを実行させるワンチップ半導体の構造を考えていた。つまり、それは後に、CPUと呼ばれる構造そのものであった。

ソニーがソバックスという電卓を始めて、機能競争と価格競争になって行ったとき、短期間で次々に機能開発競争を迫られた技術者達は、マイコンと言われるそうした仕組みを構想し始めていた。

ただ、この電卓のプロジェクトは中止となり、その世紀の大発明は、インテルによって実現された。

表計算は、単に行と列の集計計算や平均値等の計算だけではないいろいろな種類の機能処理が可能となる。

それは、ある事象の集まりを構成する一個づつのアイテムを行別に整理し、その各アイテムが持っている幾つかの属性:アトリビュートを列で区別して整理することで、事象の全体像を理解することができるということになる。

例えば、理解したい事象の集合を、あるコンビニのある日の売上の顧客ごとの買い物の事象とし、3000回のお買いもの行動をログ・データとしたとき、各購入行動は、何と何を、いくつ、何時に、どんな人が、どんな決済手段で購入したかを、行と列の形で記録して再生できる。そしてその似た塊をクラスタ化した分析が可能となる。

また、ブレーンストーミングで、100本位のアイデアが集まったとき、各アイデアを行に書込み、アイデアに含まれるキーワードを列にとって、各アイデアの文書に含まれるキーワードの有無を【1、 0】で表現することで、アイデアのカバーする領域の広がりや偏り等を理解することができる。

さらに、発言者の専門性や年齢等の属性を記録したり、後からアイデに対して、評価を付けたりして、得られたアイデアの価値を理解することが可能になる。

こうした関心の中心としてにあるアイテムを特性とし、その特性を理解するための属性との関係を、特性要因図として、品質管理の分野で石川馨によって提案され、JISやISOでもフィッシュボーン・ダイヤグラムとして、広く使われてきたが、表計算ソフトでそれらを処理しやすい活性化レベルの高いデータの形式で記録し再生し、計算し、編集し、再編集可能な形で保存し、送り、再生できる。

また、磁気記録によるフロッピー・ディスクは、磁気記録によるテープでは難しかったデータ処理にとって、活性化レベルの高い状態でやり取りできる機能が実現できるようになった。それは、いわば紙の本の目次機能をデジタルで処理する機能の延長でもあった。

3) ビジネスマシーンのIBMとソニーのコンフリクト

ところが盛田がIBMの社外重役となったとき、IBMとのビジネス・マシンとしてのソニーとのコンフリクトが問題となり、辞めることになった。

このプレスマンは記者達が街頭等でインタビューし、後から記事に書くという用途であって、同じように言葉を文字にするためのメディアであった。

アポロでは、11号で、「宇宙から見ると地球は青い」とのメッセージも、このプレスマンで世界中に届けられた。

当時すでに、アメリカの病院では、病理医部門が、各種の診療科医部門と独立した組織として存在していた。

これは、企業で言えば、ステークホルダーから信託された監査役等のトラスティの役割を果たしているのである。

例えば、外科医が施術をすると、電話に飛びついて、その処置の経過をオフィス・センターに報告する。そこではその声を録音し、オフィス・センターに届け、そこで文字起こしし、記録に残し一定のフォーマットで報告書をまとめる。

それらは病理科医が、各診療医の診断や処置の是非の検証に使われるのである。

こうしたアメリカの病院の組織のあり方や法制度が、アメリカのカルテのデータ品質を高いレベルを保証している。そうした質の高いデータが、アメリカの創薬の開発にも貢献しているのである。

逆に日本の診療医の優秀さは、また世界に冠たるものであり、それはこのコロナ禍での医療の崩壊を食い止めていることでも示されている。しかしその一方、残念ながら、日本のカルテのデータの品質は、OECDでは最低レベルであると評価されている。

その結果、製薬のための治験やその療法の高度化の大きな足かせともなっている。

それは偏にアメリカに比べ、日本では病理医の数が圧倒的に少ないことにもある。病理医の学部や学科も少ないし、大病院でも各種の診療医とは独立した病理科を組織しているところも少ないことがある。

多分、そうした専門学部を卒業しても、警察などの法務医しか職場がなければ、医療報酬も低いままに据え置かれているに違いない。

また、レントゲンや血液や遺伝子等の計測専門の診療医のサポート部門が、細分化され、官僚化され、病理科のような知識統合化が不足しているのではなかろうか?

例えば、横浜市大でも、カルテのデータはハーバード大学の膨大で整理されたデータベースを使わざるを得ないという診療医の教授さえ居る。

また、新型コロナの患者数や、ワクチンによる死亡者のほぼ全数の、死因が判明できていない。圧倒的に剖検数が不足している。さらに平年に比べ、死亡者数の増加数は、2~4万人であるが、そのほぼ全ては診療医によって老衰と判断されている。

ただソニーにとって、幸いだったことには、アメリカには、こうした法制度があり、プレスマンというデクテーティング・マシンの開発Gp.が品川工場にあり、ソニーアメリカにも優秀なビジネス・マシンのマーケティングGp.があったことである。

井深は、”美しく聞こえる立体録音の音楽”を、自働車でも飛行機に乗っても聴きたがった。そこで、芝浦工場に行った時、それをステレオにしてくれるように若いメカのエンジニアに頼んだのである。それが、オークマンの誕生に繋がったのである。

ただ、ウオークマンが生存できる環境になるまでには。ラジカセというラジオ音楽を記録するプロダクツ・スタイルの普及と、ラジオの電波に乗ってくる音楽を、エアーチェックして記録するというライフ・スタイルの定着が必要であった。

そして音楽の録音済のカセットテープの資産が、若者達の手元に溜まって行き、そうした環境が、再生専用のウオークマンの誕生を促していたのである。

つまりウオークマンというハードが生まれるための、バウンダリー・アッパー・シェルを押し広げたのは、若者達の音楽のエアーチェックというメディアスタイルの様相を生んだものであった。

そのためには、また簡単に録音テープをカセット化するというフィリップスとソニーのソフト・アライアンスによるイノベ―ションが必要であった。

音楽のエアーチェックは、映像と違ってフリー・ライダー行為とは見なされなかった。また著作権問題にもならなかったが、すでにみたように、映像と音楽とのメディアの消費特性やビジネス・モデルの違いもあったのであろう。

1.3 台頭したパソコンの技術的機能の本質

1)アメリカのデジタル化はOAから始まった

アメリカから始まった通信用の信号処理からデジタル・メディアへの進化と価値の変遷を見てみよう。

産業主義そのものの進展が、”生産的価値体系(労働余剰)”から、”消費的価値体系(交換余剰)”への変化を社会に要求する大きなトレンドの中で、コンスーマ・フロントの最前線にはデパートが立った。しかし、もう一方のプロダクションサイドの闘いの場は、工業見本市であった。

20世紀は、物質やエネルギーから情報や知識の時代の幕開けとなった。

そのきっかけは、半導体という信号処理からデータ処理のパワーが解放されて始まったと言えよう。

ソニーがゲルマのトランジスタを大量生産できる構成とそのプロセスを開発したことで、ラジオの半導体化に成功し、続いてシリコンのトランジスタを量産できる構成とプロセスを開発したことで、テレビの半導体化への途が広がった。音声メディアから映像メディアへの省電力の半導体が推進した革命であった。

こうした半導体による信号処理がより高速になって、データデータ処理への途に繋がった。

つまりデジタル化への途である、と同時に、イノベ―ションは、物質とエネルギーの技術資源獲得から、情報と知識獲得のイノベーションの時代を迎えることになったのである。

その様相は、技術の本質である物質とエネルギーの不確実性を軽減するというサーキュラー・エコノミへの大きな時代の幕開けを意味したのである。

【図19】ゼロックス STAR

その一大転換点は、USAから始まった1980年のOA元年だった。

こうした最新の技術の発展を垣間見せたのは、先端の論文やプロトタイプが展示されたNCC: National Computer Conferenceであった。NCCは、テクノロジーのアカデミア志向で、多くのアイデアや理論やICTのピアレビュー付の技術論文の発表やセミナーが開催された。

例えばパーソナルコンピュータというコンセプトを提唱したアランケイのコンピュータの未来形を提示した論文等、デジタル化時代の先駆けを示すものがあった。

NCCは、1973年にNYから始まってはいたが、1979年にThe Xerox Altoが発表され、社会に大きな衝撃を与えた。

まず、最初の WYSIWYG :What You See Is What You Get(見たままが得られる)、見た眼の通りのアメリカの縦型標準文書のページ全体見渡すことができるフルページモニタであった。

ビットマップ・ディスプレイで、アイコンをマウスでコントロールできた。そして、直線で近似できるグラフィカルエディタや、イサーネットや、マウス、アイコン、レーザプリンター、等、その後のPCのソフトウエアやユースウエアやフィールウエアのほぼ全ての技術概念を備えていた。

スチーブ・ジョブスがこのAltoを見てショックを受けた話は有名であるが、全てのOAやPCの開発を目指していた企業やソニーのハード、ソフトエンジニアも、大きな衝撃を受けた。

ただ,白黒モニターと言えどもWYSIWYGのフルページビットマップCRTデスプレイの価格は、カラーテレビの解像度の低い放送局用ビデオ・モニターの10倍以上もした。

また、イサーネットは、直径1インチの鉛管によってオフィスの中をのたうちまわる有様で、全米のオフィスのユーザのデスクを鉛管工事店と組んで工事するというイメージは、途方も無かった。

まだ当時の技術では、1億円以上のシステムとなり、OAセンター相手と言えども、とてもビジネスにはなりそうになかった。

同時期、コンピュータの大型トレイドショウとしてCOMDEX: COMputer Dealers' EXhibitionが開催されるようになった。

こちらは、当時のメインフレームの大型コンピュータのダウンサイジング現象から、工場のプロセス・コンピュータ、つまりプロコンが劇的な登場をしていたのに続き、次は、誰の眼にも事務所にその波が押し寄せるとして、OA:オフィス・オートメーションというコンセプトが登場した。ビジネスマシンとしてのIBMは、むしろこちらのオフコンに注力していた。

それに対しコンスーマ用家電のショウとしては、アメリカのCES :Consumer Electronics Showや、ドイツのCeBIT :Centrum der Buro und Informations Technik等があった。ただ、ビジネス向けのショウとコンスーマ向けショウとは、オフィスセンター等のプロの顧客、そしてなによりディーラの社会的クラスが全く異なっていた。

OAディーラは、何か奥行が深く、長期的なコンセプチャルな技術思想が大切にされていた。店の構えは小さくても、別荘を構え、アクセスせずテニスやランチもも地域の一流のクラブ制だった。

リーダ格だったIBMのコンセプト・セリングや、格調高いバローズ等のシステムを扱いゆったり構えていた。

この時期は、1980年から始まった情報産業時代の幕開けでもあった。それは、メインフレーム時代にIMSと言われて実現できなかった夢の再現であった。そして、日本とアメリカの技術の覇権競争の始まりと、その無残な結末にも関わるものでもあったともいえる。

それはまた、いま、アメリカは中国との技術の覇権競争の火蓋が切られているが、その再現をみているように思われる。

この様相を占う上で些かのヒントになるようにも思われるので、少しゆっくりと振返ってみたい。

2)専用機ではなくPCという汎用機だった

1980年に、OAのジュラ紀に発生し消滅せず生き延び成長ができたのは、各種のワープロではなく、パソコンであった。

1981年のNCC:National Computer Conferenceには、IBMのボカラトン工場から16ビットのPCが登場し、劇的なイノベーションが興った。

それは、PCの原始的DNAが、言葉と文字データであったと言っても良い、ということでもあっただろう。ただ、そのパソコンも、やはりジュラ紀を迎えていた。

Apple、コモドール、タンデムなどで特に人気が高かったのは、Apple Ⅱである。

パソコンの本質的な機能は、OA元年と言えわれたワープロの機能であった。ワードは、言うまでもなく、文字の続いた塊であり、あれやこれやのモノゴトを区別するいわば、ポインターである。

ヒトのモノゴト事物の認識は、言葉の発生によって生まれたとの考え方がある。事事無碍と言われるイスラームのペルシャや古代インド哲学等の思想である。

言葉を文字に置き換えたテキストが生まれ、文明が生まれたと言われる。言葉を記録し再生できるツールとして、文字が発明された。この文字を読み書きできるスキルは、訓練が必要であった。

また言葉が、民族により異なるように文字も民族によって異なる。技術がそこで利用できる環境資源によって多様性が生まれるように、文字という言葉を記録再生するメディア・ツールは、環境資源によっても、変化した。

また、人びとが、コミュニティを形成して生活し始めたとき、こうしたいわば契約的なやり取りが文書化されそれが、交換され多様な市場や社会を造るようになった。

貸し借りが始まりそれがそのメンバー全体を豊かにし安心をもたらしてくれる。

その集合体:インステチューションの条件は、目的と価値観の共有である。価値観は、平等と自由を保障する規範であるとも言える。

その貸し借りの証拠が、貨幣の始まりという説がある。ヒトから有る者を預かった証拠や覚えが、貝や貝の形をした土器であった。つまり、それは、言葉による約束に替わるもっと簡単で明確にいつでも確認できる証拠物が、加算減算ができるメディア、手段であった。

その延長上のコア・アプリとなったのは、VisiCalc という表計算ソフトであった。

また、後にハイパーカードと言われるまさに言葉を文字にし、文字を文字に連環してその関係から意味に繋げて行く、ワードのプロセッシング・メディアの登場であった。このアプリのジャンルは、後に、紙芝居のようにプレゼンに使われるっパワーポイントや、WEBブラウザーに進化して行ったといえよう。

そしてこのリンクの機能こそ、テッドネルソンが、企図したザナドゥ計画 (Project Xanadu) は、世界最初のハイパーテキスト開発プロジェクトの思想を受け継ぎ、やがてインターネットへの道を拓くことになった。

つまり、紙の上の文字がもつ頑な固定性から、メッセージ編集の機能を解き放ち、全ての記録言葉をリンクしようという壮大な計画であった。

3) テキストデータの処理機能の進化とAI

磁気記録は、メディアタイプのコミュニケーションモードの相克と、それを活性化して労働の不確実性を軽減し、効率化する手段に進化した。

つまり、パソコンは、文字データと数字データ等のメディアタイプの連環処理のためのプラットフォームだったと言ってもよい。

事実、IBM PCは、ワードとこの表計算のエクセルとコア・アプリ、つまりその用途と用法とがマッチングしジャンプしたのである。

そもそも、IBMの意味するビジネス・マシンは、タブローマシン、つまり表計算機を処理する機械であったし、計算する機械というIBMの特許も数値データの処理を意味していた。

事実、1981年のIBM PCは、ワードとロータス123という、ワープロ機能と表計算機能とがコアな用途であった。

現在に至るこの知識の処理に関わるテキストとデータの処理の分野で圧倒的な支配力を誇るマイクロソフトの圧倒的なビジネス基盤は、このワードと表計算のデータ形式の相互互換性に関わる機能仕様に関するフォーマット技術にある。

それは、OLE: Object Linking and Embeddingと言われる基盤技術の標準フォーマットである。

このフォーマット技術は、複数のソフトウェアが連携したり、データを共有したりするための仕組みで、あるアプリケーションソフトで作成・編集している文書中に別のソフトウェアで作成したデータを埋め込んだり、そのソフトウェアの機能を呼び出してその場で編集することを保証する互換性にまつわる技術である。

これにより、例えばワープロソフトの文書中に表計算ソフトで作成した表を貼り付け、ワープロソフト側で表を編集することができる機能である。

人びとの知的作業に関わる生成物は、年々蓄積されてPCやクラウドに蓄えられている。

それは、単にデータばかりでなく、意味のあるデータとしての情報や、役に立つ情報としての技術にもなる。

また意味や有用性等のヒトの価値観の源泉となる真善美等の文化的資産にもなる。

こうした知的文化的資産が、活性化レベルを保った形で、つまり編集やリンクが容易な形で利用できるためには、OLEのようなフォーマット技術の価値は、大変重要である。

こうした知的資産価値が高まるにつれ、マイクロソフトのビジネス価値も高まって行く。

これがもたらす知的作業の社会的分業による価値の増加は、その社会の物質とエネルギーの無駄を削除し、仕事の生産性を高め、豊かにする。

1.4 ソニーのデジタル化はジュラ紀を迎えた

1) ソニーが迎えたデジタル化への転換点

ソニーでは、井深の会長への後を受けて、次の盛田体制に移行したが、その最大のプロジェクトであったベータマックスのビジネスに、暗雲が広がり始めていた時期でもあった。

ソニーから、新しい技術開発を伴うプロジェクト・テーマの設定を見事に連続してやってきた井深が、トリニトロンの成功を花道に会長に引き、代わって社長になった盛田昭夫がその役割を期待したのが、技術企画部の盛田正明であった。

また、盛田昭夫はベータの発売にこぎ着けたあと会長になり、井深が製造を吉田進等と見ていた後を、次第に義弟の岩間和夫に託して行った。

技術企画部は、毎月新製品開発会議を開催したが、集められたスタッフは、各工場の技術革新の経験者も比較的少なかったこともあり、新しいテーマの設定は、そうした壁もあり極めて困難であった。

その時期は、盛田昭夫が、技術開発なくても、プロダクツ・プランニングやマーチャンダイジングで、ヒット商品は開発できるという、ソニーの”リサーチ・メイク・ザ・ディファレンス”からの変換点とも言えるウオークマンの成功の時期とも重なっている。

ただ、岩間は、半導体の開発で世界をリードし続けてきたこともあり、まだその先に無限の可能性を信じていた。そしてそのデジタル化に掛けていた。盛田正明は、具体的で明確でスジの良い強い目標を撃ち出せないでいた。

結局、技術企画部も会議の事務局として、各事業部や開発部から上がってくる審議テーマの日程と出席者の調整役となって行った。

岩間は、これからは、コンピュータが産業界に大きな影響をもたらすということを見通していた。「コンピュータが理解できない会社は生き残れない」、という確信を持ってソニーを導こうとしていた。

そのため、IBMとの付き合いを深め、IBMのアドバイスに沿ってソニーの売上の3~4%をIBMに投資する方針を貫こうとし、事務方にも常に質問をしていた。

そうしたソニーのコンピュータ利用とデジタル化への取り組みの状況は次のようなものであった。

2)製番管理1括発注という技術のバージョン管理法

1976年1月、井深は名誉会長となり。盛田会長が誕生した。岩間が社長となり、大賀がCBSソニーから、5年ぶりにソニーに復帰し、代表権を持った副社長となった。

岩間は、二人の先輩の反対を受けながらも、デジタル化に向け技術開発と、マネジメントの統治に関するコンピュータによる技術的基盤を構築しようとした。

その一つは、設計の成果物であるBOM:ビルオブ・マテリアル製品部品構成図と、その処理技術であるPOMやメカ図面のCADのデジタル化であった。

また、その基盤となる「部品マスター」というデータベースを確立した。

そしてそのデータセンターを東京に集約する形で保持し、時々刻々とアップデートし、世界的にバックアップすることが含まれていた。

それには、その部品コードを9桁として標準化していた。

また、国内の工場ばかりでなく、サンディゴやイギリスのブリッジェンド工場が地場調達を初めたときでも、データの1元管理体制は保持され、ソニーの世界的展開戦略の基礎となった。

また、標準原価管理に基づく個別製番管理体制は、サービス部品の互換性に至るまで一貫した体制が整備されていた。

それには、各工場が各事業本部の設計Gp.が入力する技術情報と、所属する資材部門が品質を保証し仕入れ、製造技術部門が夜に日をついて改良するBOMやPOM等の技術のバージョン管理を、”製番単位で製品として体化する”工場の活動で価値を実現する体制を確立したのである。

これは、他の企業では難しかった社内標準化が、製品レベルのM&Aをしてこなかった幸運もさることながら、井深が嫌った標準化に対し、岩間の合理的なビジネス・テクノロジーの勝利であった。

これが盛田のグローバル・ローカリゼーションを実現する力となった。

さらに、こうした標準化は、岩間が目指した、世界基準での連結会計の結果を3日で観たいとする無茶振りを実現するため、IBMは、40人に及ぶSEをソニーに張りつかせることになり、そのプロジェクトマネージャに任命された加藤善朗は、大崎技術評価部隊から、嵯峨根勝郎を連れて、本社のコンピュータ部に異動したのである。

岩間は、1982年8月癌で62歳の生涯を閉じた。その5年間の短い間に社員に語った部課長合同や週報という社員とのコミュニティ誌で語りかけた言葉は、一貫して「半導体には無限の可能性がある」こと、そして「品質と信頼性こそがソニーの命である」というメッセージで、合計17回も繰り返して述べていた。

これは、井深のイノベ―ションのマネジメント技術の一環であるF-CAPsのプロイスペクティングの開発とその標準化に携わった大崎工場の技術評価Gp.の今井次郎が採ったメモが語っている。

3) ベータが岩間のデジタル化への思いをサポートした

ベータの特許のライセンスから、キャッシュが流れ込んできた。それは松下とビクター以外の、日立やアメリカのGEやヨーロッパからもあったが、特に大きかったのは、世界中のカセットテープメーカからのライセンス料であった。ベータであれVHSであれ、売れれば売れるだけ、市場が広がれば、それだけ多くなった。それが、例によって、資本の論理が、ソニーのデジタル化への道を拓いた。

当時本社の特許部は、通産省のOB逹も居り、遠慮がちであったが、常務の宮本がUマチックの情報機器事業本部の副本部長に異動となり係長の加藤千明も異動すると、彼はライセンス料を採るべきと主張し、本社に残った後輩達にはっぱをかけた。それから毎年3ケタの億のキャッシュが流れ込んできた。

ベータを発売した翌年の1976年社長になった岩間和夫は、半導体の進化の先を見ていた。彼はその資金がやがて枯れるとし、その全てを来るべきデジタル化技術に掛けと決めた。しかしそれからわずか6年間でガンで志半ばで倒れることになった。

岩間は、コンピュータや半導体やワードプロセッサーやパソコンやキャプテン等のニューメディアやフランスのテレコム等にどんどん投資を始め、その関係の社内の係長であれ専門家として成長しそうな若者を探して、自宅に呼んで夕飯を一緒にしながら、議論をすることを楽しみにしていた。

当時、電機業界は繊維業界と並んで、理工系の新卒者の賃金は最低レベルであった。

盛田昭夫は「仕事の報酬は、仕事である。賃金はその見返りの一部に過ぎない」としていた。

酒の勢いもあり、夕食を御馳走になりながらも、愚痴が出る若者達に共感した岩間夫人は、「明日、筵旗を立てて、御殿山に行きましょうよ」と、言った。岩間は、静かに盃を口に運び、楽しそうであった。

岩間は、IBMが当時掲げていたコンピュータによる自動設計というCADというコンセプトを売り込んでいて、その実現に向けて係長レベルの若者達との議論を愉しんでいた。

技術担当専務のこうした行動は、中抜きされた部長や課長達にとっては、尻に火が着くような感じだった。これは後に、”蒋介石方式”と解説された岩間流の急襲戦法であった。

岩間は、ソニーのテクノロジーのトップであり、絶対の権威であった。とは言え、岩間は、優れた次世代を担う若者のエリートを育てると言うことに掛けて、まさにサーバント・リーダであった。

本社のIBMS/360のタイムシェアリングの利用法を使って、事務系と技術系が、使い分けようとしたが、これはまだ、端末等のソフト/ハードのプラットフォームも十分でなく、IBMのコンセプト・セリングの概念段階であった。

トリニトロンで石原忠夫が開発したメカCADの要素法や、ベータで嵯峨根が開発したスパース行列を使った回路シミュレータは、S/360の大型コンピュータでしか動かなかった。

扱うマトリックスの次元が膨大で、かつ構成要素が4桁近く差があり、倍精度の計算でも桁落ちがあったからである。

ソニーは、一貫して他人のマネをしないこと、オリジナリティを追求してきた。「ユニーク メイクザ デファレンス」を掲げてきた。しかし、ときに、オリジナリティは、ストレンジなものになって、用法はもちろん用途が不明なテープ・コーダや、ビデオ・コーダで苦しんだ経験がある。

大型コンピュータが出現した時、その用途がどのような方向に向かうのかが、社会の期待と注目が集まっていた。

その一つは、自働設計、つまりCAD:コンピュータ エイデッド デザインであったのである。

確かに、トリニトロンのブラウン管の設計には、多分世界でも最も早い段階で有限要素法で、シリンドリカルというユニークでリスクの高いガラスバルブの設計や爆縮問題の解に、成功した。

また、ベータでは、世界で最先端のファインパタンのトランジスタ回路のLSIの設計が、そのブレッドボードでの実装確認が不可能となったとき、スパース・マトリックスで回路集約の確認ができて、大型投資に踏み切りベータの製品化が実現したのであった。

S/35の開発Gp.には、有限要素法でトリニトロンに貢献した石原忠夫が参加していたし、ベータの電気CADに貢献した嵯峨根勝郎や篠崎和子も参加していた。

これらの成果は、1973年のIBMの第2回CADシンポジュームで発表されている。

コンピュータに関心を持つエンジニアは多く、大崎工場、品川工場、厚木工場、中央研究所等に割拠して、ゼミや技術交換会等で競争したり仲良く協力したり張り合ったりしていた。

しかしやがて、技術企画部が、効率化と合理化をめざし全社の統合化の方針を出すと、それぞれが、その分野から抜けて、静かになっていった。

大崎では、IBMのシステム/7にリアルタイムOSを開発して、ブラウン管の正面の色ムラをリアルタイムに計測し、本社のs/360に構外回線を敷設して送り込んで解析するシステムの開発を技術評価Gp.の平田敏昭と篠田が取り組んでいた。

同じころ、IBMのワトソン・リサーチでも、江崎玲於奈がシステム/7を導入し、原子を並べるウルトララテス:超格子デバイスの実験装置を稼働させようと苦労していた。

厚木工場では、ETチューナ用の半導体の動特性が似たパターンになる組合せを、自働測定し、自働クラスタリングしモジュール化をするシステムを開発し、歩留りを驚異的に上げる方法を確立し、圧倒的なコストダウンを実現し、世界をリードしていた。

岩間がS/360を管理しているコンピュータ部に、直接声を掛けてくれた。ただ、その瞬間は空けてくれるが、資材発注や給与計算等のスケジュールされた業務が入ってくると技術計算は、押し出されてしまった。

スケジュールド・ジョブは、官僚的で、じりじりと非定期ジョブを締め出して行く。

ただ、小型ではあったが、エンジニア達が自由に使えるIBMの1130という極めて使い易い名機があった。メモリーが64Kワードしかなく、大きなプログラムは走らなかった。

そこでその開発には、IBMのデータセンターにカードを担いで行くか、盆や暮れの休暇中に、本社の360は事務処理が空く時季しか使うことができなかった。

一方、ユニバックは、営業部隊が凄かった。

IBMもSEが強力にサポートしてはくれた、つまりIBMのSEは、IBMの営業マンとユーザの中間に立つコンタクト・マンとして、見事なプレイをした。

IBMのSEは、営業のアンダー・セールスとオーバ・セールスを、冷静にお目付け役としての役割を果たしたのである。つまりIBMの強味は、サッカーで言えば、攻撃的ミッドフィルダとも言うべきSEの存在が力の源泉であった。

彼らは、顧客とIBM内部との中間に立ち、時に、夜中や盆暮れを問わず、大型計算機特有のジョブ・コントロールのプログラムをセットアップまで手伝って、大型フレームに不慣れなエンジニア達と一緒に汗をかいた。

IBMのマシンの信頼性は高かったが、ユニバックは、圧倒的にアベイラビリティ:稼働性が優れていた。

ユニバックは、営業が技術やトップを連れてきてすぐに対応した。問題が起きると、ドア・ツー・ドアの時間や回復までの時間が、IBMより10倍速かったのである。

ビジネスユースでは、クオリティ(品質)より、リライアビリティ(信頼性)、リライアビリティ(信頼性)よりアベイラビリティ(可動性)が重要であった。

こうして、ソニーのメインの工場の全ては、ユニバックとなった。必要な時に、使うことができる割合には、大きな差があったのである。

盛田昭夫がIBMの社外重役になった時点で、これが問題となった。

技術企画部が旗を振り、各工場に全社のCADのGP.を集約するとの方針が出された。

大崎も芝浦もいわば自主的で自律的な活動であった。エンジニアの心が判らないルールや制度が口を出してくると、CADに関わった者のほとんどが、CADから離れた。

これが、逆にソニーのデジタル化を促進することにつながった。

ちょうどその時、岩間は、連結会計の結果を3日で出すプロジェクトを興し、加藤善朗を大崎から本社のコンピュータ部長に異動させた。加藤は、CADを止めた嵯峨根一人を技術評価Gp.から連れて本社に異動した。

IBMは、40人位のSEををソニーに送り込んできて、嵯峨根の指揮下に入れた。IBMとしても非常に大きなプロジェクトであった。そして、見事にそれは成功した。IBMとしても独占禁止法に触れかねない思い切った行動であった。

そして、IBMはCADを自動設計ではなく、設計段階でメカキャドは図面作成のいわば”お絵描きソフト”と言われるシステムになっていった。自動設計はコンセプト倒れとなっていった。

また、電気CADも、設計の結果を事務的に、製造で使うための製品部品構成表のBOM:ビル・オブ・マテリアルつまり製品がどのような部品で構成されてているかを示すツリーチャート表の記録編集再生システムであると、CADの技術概念を事務手続きに後退させた。

大崎で技術部長を経験した加藤は、このIBMの新しいCADシステムの全社的プロジェクトを、指揮しこれを完成させた。

ソニーは、時次刻々バージョン・アップされる、部品マスターデータベースとBOMとで、技術のバージョン管理情報が、製番という節目管理によって、Q:品質、C:コスト、D:デリバリーの管理を実現していたのである。

品質は資材の製番1括発注と製造ラインと製造時期によるマン、マテリアル、マシンとメソッドの4Mと結びつき、個別製番による標準原価制度と結びつき、製番は国別の製品の引き取り計画と結びつき、生産・出荷・在庫表が3ヵ月先まで可視化されており、スムーズに管理できたのである。

こうしたマスタデータが、五反田本社で集中管理できていたので、世界中に広がった工場の設計業務そして、資材発注業務と保守メインテナンス用情報やその部品管理まで、スムースに展開できたのである。

ソニーが製造の世界戦略を飛躍的に展開できた背景には、こうしたコンピュータに支援された設計作業の事務的なシステムや、製番管理等の技術情報管理の標準化技術があったからである。

ただ、岩間は、コンピュータとデジタル化の大きな方向には確信を持っていたが、井深が果たしたような新しいビジネスとなる”明確で筋の良い強い開発目標”を設定できないでいた。

かといって当時井深の代わりに期待された技術企画部も、本来は盛田の時代の目玉プロジェクトであるべきベータマックスのプロジェクトを支援すべきであったが、フォーマット・アライアンスの大戦略の前に、逆にブレーキ役を演ずる羽目になり、里親となった大崎工場といわば攻守所を変える役割となってしまっていた。

当時、井深も盛田も、デジタル化の意味をまだ良く理解してくれず、岩間は苦労していた。

ただ、全社的に、デジタル化への取り組みがの波が各工場に広がって行った。