1編

SONY 神話、あるイノベ―ションの物語

SONY Myth, It's an innovation story of media

2章

映像の記録メディアの用法と様式の共進化する

4.◇ 映像のデジタル化とアップサイジング

4.1 映像のデジタル化の夜明け D1 規格VTR

ソニーは、1983年、世界初の映像のデジタルビデオ規格を発表した。

これは、トリニトロンの回路設計を担当し、厚木の情報機器事業部に異動し事業部長となった江口武夫がビデオ・プリンターとその映像信号のデジタル化に挑戦していた。

また、中央研究所では、情報処理研究所の吉田博所長のもとにソニーのデジタル技術のいわば生き残り集団とも言える集結し,アナログとデジタルの橋渡しとなる中間技術を研究開発していた。その部隊には、バンドパス・フィルター等が専門の橋本慶博等がそっくり厚木工場に移動した。これもまたアナログとデジタルを橋渡しする技術の1つである。

こうしたターゲットオリエンテッドなプロジェクトの放送局用のデジタル化として、Uマチックで、D-1VTRを開発した。

ただこれは、これは、RGBが4:2:2のコンポーネント信号を符号化したデジタル化であった。これは標準解像度のコンポーネント映像信号をデジタル形式で記録するものである。非圧縮であったため、400Mbpsと転送速度も半端ない速度で、非常に高価だったため、D1は主に一部のテレビ放送局で使われた。

1984年、日米欧で共通のデジタルビデオ記録・伝送フォーマットを策定する目的で標準化が行われた。国際標準仕様として登録された。

それが現在のCCIR 601、やITU-R BT.601である。D-1信号」と呼ぶこともある。

サンプリング(標本化)周波数は、輝度信号Yが13.5MHz、色差信号R-Y, B-Yが各々6.75MHzである。

D-1 VTRの入出力インターフェースの物理規格は初代機のDVR-1000ではECLレベルのパラレル式(ITU-R BT.656)であったが、ソニーが同軸ケーブルを用いたシリアル伝送方式を開発し、2世代目のDVR-2000に実装しSMPTE 259Mとして規格化。SDIとして。普及させた。

このため、のちの圧縮技術を用いた放送業務用デジタルVTRの多くがSDIをインターフェース規格として採用した。また、プロダクションスイッチャー等のビデオ編集・制作機器も「D-1信号」の「SDI」に対応した製品が普及している。

そして、これは、ノウハウも含めて公開することになったので、放送機器の業界に、松下電器等の競業他社を呼び込む結果となった。

しかし、プロ用の、取材からポストプラダクションに至る編集までの処理フローシステムの圧倒的なシェアを、ソニーが獲得できていたからでもあった。

本来、コンポーネント方式は、パソコンとの相性が良いが、当時のパソコンは、まだ性能が低く、この高速な信号処理が必要で、放送局用でも高価なシステムとなった。

1) 低価格デジタルビデオフォーマット:D2規格の開発

続いて、ソニーは、1988年にD2 規格のVTRを開発し発売した。

これは通常のテレビの放送で使われているコンポジット映像信号をデジタル化して記録するもので、従来の周辺機器と相性がよく、導入のコストも安く障壁が低かったので、放送局用でも、インスト用としても映像のデジタル化の先駆けとして広く導入された。

SDTV用VTR(標準テレビ用)としては当時最高画質であり、テレビコマーシャルの編集やコンピュータグラフィックスの出力など高画質を要求される分野で用いられた。

つまり、D1では、放送局でもVTRだけでなく編集設備もコンポーネント信号に対応させる必要があり、コンポジット映像信号用機器も残るので変換機器が必要など等の機器が高価なこと、ビデオテープのランニングコストが高いことなどからD2 VTRの方が普及した。

日本全国のテレビ放送局にも、D1よりも安価に導入可能だったため普及した。

しかし、やがて、コンピュータが進化して高速になり、またそれに伴って進化してプログレッシブなディスプレイも普及が進んでくると、D1規格が、すこしづつ放送システムを浸食し始めて行ったのである。

1986年、この方式による放送業務用VTRの規格化が行われ、CCIR 657として制定後、ソニーとBTS(ボッシュとフィリップスとの合弁放送機器メーカー、その後フランスのThomsonに買収され現在はGrass Valleyが継承)が対応するVTRを発売した。

これが、その後のEDベータのフォーマットに展開され、データ圧縮を行う低価格化・小型化したシステム(ソニーのDigital BETACAMなど)が使われるようになり、テレビ放送局が野外で行う撮影にもデジタル化が進展した。

2000年に日本で開始されたBSデジタル放送に伴い、BSデジタルにチャンネルを持つこととなったNHKや民放キー局にはHDCAMなどのハイビジョン対応デジタル機材が導入され始めた。2003年から日本でも地上デジタルテレビ放送が開始され、2006年には全国に普及、2012年には従来のアナログ放送が停波となったが、これに伴いキー局以外の各テレビ放送局の機材にもハイビジョン対応デジタル化が進展した。

その後は、4K、8Kとさらに発展した。

オーディオのデジタル化は、CDの誕生として、何遍も語り継がれてきた。

しかし、ハードフォーマットで日立の中央研究所にただ一人で乗り込んで説得したソニーの成瀬庸介のことは、日立の関係者のみに語り継がれている。今まで語り継がれてきたのは、圧縮とエラー訂正などソフトフォーマットの一部のことが多かった。ただ、技術のイノベーション神話は、語り部の主に依存する。

しかし、もっと複雑で困難だった映像のデジタル化と、世界標準化も、大崎のトリニトロンの開発から、厚木に異動した一人の男を中心としたソニーの大きな功績もあったのである。

2)EDベータのデジタル化:SD

ベータカムからベータカムSPと発展した1/2インチビデオテープは、当然デジタル化へと向った。

そして、遂に、93年、1/2インチ・コンポーネントデジタル「デジタルベータカム」を商品化した。

デジタルベータカムは膨大なデジタル信号をテープに記録するので、精度の高いトラッキングが必要となる。 そのためテープの寸法を維持し形状変化を防止し、再生互換を保つ必要性がある。

またデジタルベータカムテープはベータカムSPテープと比較して約1/3のテープ収縮率を実現し、デジタルコンポーネントの画質に高い評価が確立した。また、ベータカムと同サイズで、互換性を実現したのだった。

3)EDベータのデジタル化:ベータカムSX

94年のリレハンメルオリンピック国際放送センターのメインフォーマットに採用された。近年、経済環境も変化し、NG/EFPの分野においては更なる低コスト化が必要とされてきました。 その要望に応えて商品化されたのがベータカムSXである。

SXはMPEG圧縮方式を採用する事により低転送レートでも、高画質を実現するフォーマットが採用されている。

MPEGは、映像より一足先にオーディオで進んだCDの転送速度の1.5メガビット/秒という超低速の転送速度である。

それでも、エラー訂正能力は非常に高く、パソコンでも扱えるようになり、低ランニングコストのメリットと合わせて市場は広がって行った。

4)HDCAM・BCT-HD

それまでのHDTV対応フォーマットは、1インチオープンリールのテープを追いかけ、97年にHD対応の1/2インチでHDTVの小型・軽量でHD画質のフォーマットを開発した。

HD信号は、記録波長が短くなるため、デジタルベータカムよりも更に細かい超微粒子磁性紛が採用された。

信号を記録する磁性紛は、テープ上に均等に塗布される必要があり、磁性紛が細かくなるほどその分散処理技術の向上も必要となる。 加えて微粒子磁性紛開発と信頼性向上の為の対応バインダーの開発が必要であった。

現在、HDCAMのカムコーダーVTRは、デジタル放送時代のスタンダードフォーマットとして、全国の放送局、プロダクションで採用されている。 2003年から開始の地上波デジタル放送の開始と共に、撮影から編集・送出まで、全てHDCAMによって行われている。

4.2 プロ用の最上級1チンチΩシステムVTRの開発

イノベーション現象論の真逆ともいえる、ダウンサイジングならぬアップサイジング現象は、さらに加速した。

それが、放送局用の1インチテープを使ったΩシステムであった。

世界の放送局の70%をカバーすることになったのである。このいわばP2P: Proffesional to Proffesionのシステムは、プロダクツと用途との、究極のマチングであった。

つまり、それは単なるハードのイノベ―ションだけでなく、プロフェショナルという特定少数者相手の、提供者もそのニーズを理解するプロフェッションとが直接対話し、一緒に開発するマーケットイノベーショでもあったのである。

こうして、映像は、その取材から、放送局が創出する究極の画質を持って編集できるデジタルの信号処理が容易な一貫したシステムを開発したのである。

そして、この高価なΩを使う前に、簡便な粗編集をして、シーンカットや、その順序付け等のポストプロダクション用のシステムとして、Uマチックの市場もまた広がったのである。

そして、それらの家庭用から業務用やプロ用という3階層のプロダクツシステムの流通チャンネルの整備に至るマーケット・イノベ―ションは、あまり注目されてこなかった。

それは、井深が気にしていたウオークマンという小型ならば良い、軽薄短小が技術が狙うべき常に正しいという言わばドクマに毒されつつあったソニーへの、教訓でもあった。

また、クリステンセンのイノベ―ションは、”すべからくダウンサイジングである”とする一方的なテーゼに対する反論材料でもある。

また、盛田がコンスーマ相手のマーケティング・イノベ―ションの実践者であったとすれば、森園もまた、対極のマーケットイノベータであったと言える。

4.3 パッケージメディアがテレビを進化させた

1) 世界に先駆けた日本の映像ステレオ放送

テレビが放送という全くのワンウエイのコミュニケーション・メディのフォーマットのシガラミを破ったのは、ベータマックスというパッケージメディアの登場とそれによる破壊力であった。

その一つが、NHKが世界に先駆けて開始したステレオ音声付映像の放送であった。

それは、映像のビームが画面の左から右に帰る期間にその音声データを差し込む方式であった。それに対応して家電メーカは、テレビにステレオ放送を受信し再生できるアダプターを販売した。

ベータが、パッケージメディアの手軽さを活かして、その録再機能を付けて対応し、アメリカ向けにも、輸出始めるとテレビ放送ではステレオが無かったアメリカでも、ステレオ付ソフトが再生できるテレビモニターが売れるようになったのである。

通常家庭ではテレビは10年間位は使う。将来はテレビもステレになるとデーラが囁くと、顧客は迷わない。ステレオに対応できる機能をもったテレビ、つまりモニターテレビを選ぶのである。顧客は10年先の夢を同時に購入するのである。

さらに。アメリカでは、先進的な富裕層が棲んでいる大都市郊外から、ケーブルテレビが普及し始めていた。

ケーブルテレビは、地域ごとにケーブルを敷くため、地域独占になる。

一方、日本に比べ、多様な民族が暮らすアメリカでは、メディに関する価値観も多様であった。また、音楽や映画や演劇等のエンターテイメントやスポーツ等の消費意欲も強く、ニュースや天気予報やドキュメンタリー等の専門番組へのニーズが明確であった。ただ、こうした嗜好性が尖った番組を提供するには、ローカルでそれを維持できない。全国のネットワークの構築が必要であった。

こうして、ケーブルテレビビジネスは、地域のシステムオペレータと、専門チャンネルで全米に配信するネットワークチャンネルが分離する形態が形成されて行った。

ケーブルのシステムオペレータは、テレビの上に、セットトップボックスを設置し、それをケーブルに繋いでテレビに信号を流す。

趣味性が強い専門チャンネルは、1%位しか居ないが、スポーツやニュースや天気予報は熱量が高い。そこで幾つかのチャンネルをパッケージし、サブスクリプション型の割安の定期視聴料と広告を着けてコンテンツを配信し、セットボックスでコントロールするビジネスモデルであった。

例えば、50チャンネル位をベイシックなチャンネル・パッケージとしてまとめて定額(サブスクリプション型)でしかも広告付きで提供するビジネスモデルが普及を始めていた。

これは、専門チャンネルを観る顧客には、ターゲットを絞った広告が有効でもあるからである。

従って、テレビには、チャンネルを選ぶ機能としてのチャンネルボタンはもちろんチューナも要らないし、リモコンも不要である。ただ、セットトップアダプタ用の信号のニュー力端子だけがあればよい。

ただ、ケーブルは、音声のステレオ化には、時間が掛った。放送の送出システムからセットトップボックスに至るまで、全てを入れ替える必要があったからでもある。そして何より、全米に配信する各ネットワークのコンテンツ自信がステレオ化する必要があった。

そこへ、ホーム・ビデオ・カセットレコーダが、つむじ風のように、入ってきたのであった。

つまり、ベータのようなパケットメディアに録画されたステレオ音声付映像を楽しむには、通常のテレビでは、その信号を繋ぐことはでき無い。チューナに繋いでも、ステレを信号を受取れないからである。

また、それを受取っても、スピーカを左右2台付ける必要がある。こうして、モニターテレビという新しい商品ジャンルが登場したのである。

こうしたケーブルネットワークチャンネルの広告付きベイシックチャンネルパッケージの他に、カロリーの強い映画、スポーツ等は、チャンネル毎のサブスクリプションモデルであったし、ボクシングや特別の封切映画等では、番組ごとにオンデマンドで視聴できる形態もあった。

2) パッケージメディアがTVモニタを放送から解放した

既にみたように、トリニトロンは、家庭用の100ボルトからブラウン管を駆動する半導体と、チューナから入ってくる3.5メガヘルツのカラーテレビ信号を処理する半導体を駆動するための安定化電源装置で使われていた重い鉄の塊をシリコンの結晶を使った小さくて軽い半導体化することに成功していた。

ただ、ベータの部隊は、まだそれを使いこなす技術が無かったし、他社のテレビでも同様であったので、トランスを使ってシャーシを絶縁する必要があった。

社長になった盛田が打ち出したベータマックスの商品コンセプトは、”ビデオテレビ”であった。そのため、テレビとベータは一体としなくてはならなかった。トリニトロンは、ホットシャーシでベータはクールシャーシで、直接接続するとショートしてしまう。

回路設計担当の鈴木忠彦は、厚木の半導体部門に相談した。

3) ベータのステレオ化とテレビとの共進化

ベータマックスという家庭で映像を録画でき、再生できるメディアの登場で、ライフスタイルがどのような変遷を辿ったかを、概観してみたい。

ここでは、コア技術は、磁気カセットテープへの映像信号の記録と再生の技術である。ただ、このイノベーションもその用途と用法を探索し、そのコアアプリとその様相が確定するまでには、いくつもの峠を越える必要があった。

それと同時に、このコア技術はまた、半導体と磁気記録というコア技術に支えれれており、やはりそれらと共に、ターゲットドリブンで共進化を遂げたのである。

ソニーは、トリニトロンのシリンドリカルという画面形状の利点を活かし、ビデオモニタに進出した。映像の元は、放送局がビデオカメラで撮像し、番組を造り放映する。最初は記録デバイスが無かったので、まさにライブ、生放送であった。

やがて、ビデオテープ記録ができるようになって、編集が可能になった。

日本はUSのRCA方式を使っていたので、その水平の解像度は320本である。320本の線がきちんと見えればよい。後は〇が〇に映り、□が□に映り、画面全体に均一に白が白く映ること、いわゆるユミフォミティが求められた。そのためには、赤緑青の信号を持った電子ビームが、電子銃から打ち出され、キチンとその蛍光体に当る必要があった。

トリニトロンは、このビームと色選別機能の効率が、RCAのシャドウマスク方式の15%に比べ、アパーチャーグリルは20%あり地磁気の影響も受けにくかったこともあり、NHKが放送局用のビデオモニタとして採用し民放に普及した。

最も、トリニトロンの普及が進むにつれ、NHKの白い色が青すぎるのではないかとの視聴者からの声がしきりに寄せられるようになって、最初はソニーの色温度設定がおかしいのではないかと議論が有ったが、客の声に勝てずに、NHK技研は、ソニーとの意見交換を求めてきた経緯もあった。

そして、USの放送局からの映像ソフトがUマチックのビデオカセットテープで送られてくるようになって、NHKも国策のシャドウマスクやブラウン管やその硝子バルブのボトルネック径の規格に従わなかったソニーを無視できなくなった経緯があった。

こうなると、トリニトロンは、情報環境の変化に対応し、次の段階に進化を続けて行った。

その一つには、ソニーが仕掛けたベータマックスという映像記録用のデバイスが、放送のコンテンツそのものに対する進化に対し、主要な役割を果たしている。

4) 半導体が光を捉えたとき

半導体レーザーが開発されたのは、やはりベル研であった。

1970年、ベル研マレーヒルのエリア20と呼ばれるキーデバイス研究所ののモートン・パニッシュは、摂氏24度という常温で、米粒ほどの半導体から光の連連続発光を確認したのである。

レーザのアイデア自体は、1958年やはりベル研から理論が発表され、火が着いた。

直ぐルビーレーザが開発され、またガスレーザが開発された。

ちょうどソニーの江崎がトンネルダイオードを開発した頃で、ほぼ全員がその応用法として、レーザを指向した。

江崎のデバイスは、ゲルマであったがすぐシリコンが試された。しかし、いずれも1ボルト未満で、実用に耐えないことが判った。

ゲルマとシリコンはいずれも最も外側に4つの電子を持っている。伝導体はその数が8個、ガラスのよな不導体はゼロである。

このような元素半導体の他に、一方に自由電子が3個、もう一方に自由電子が5個の半導体の化合物が考えられる。5持っている方が3個の方に1個をあげるので、4個づつとなるのである。もっとも有名な化合半導体はガリウームヒ素である。

MITのリンカーンラボのボブ・レデイィガーは、この化合物半導体で50億サイクルの超高速で発信するトンネルダイオードを造った。それを合金法でなく拡散法で高濃度にいたのであった。

リンカーンラボは、IBMのワトソンラボとも近く、この高速な発振素子をコンピュータに利用しようとしていたように思われる。

しかし、実際に発光素子として実用かに目途を付けたのは、GEのボブ・ホールであった。

GE:ゼネラル・エレクトロニクスは、言わずとしれた、エディソンが発光フィラメントを竹炭からタングステンにして白熱電球を造り始めたアメリカ最大の電機関連の技術研究所を持つ企業である。売り上げはウエスティングハウスの2倍、RCAやIBMの4倍もあった。

この頃になると、ソリッドステート・サイエンスが、ソリッドステートテクノロジーに追いついてきた。

ヒトはいつも、”これをこうすればあれはこうなるだろう”とするイメージすることは予想しやすいが、これがこうなったのは、あれがああなったのではないか”というイメージは、苦手である。

それは、動物ならではの本能でもあるのだが、前者は前方確率で後者は逆確率といわれ、前者はテクノロジー的で後者はサイエンス的である。

先を急いだソニーの井深は、徹底したエンジニアであったし、江崎は科学者を目指して、ソニーを去ったのである。

さて、GEのダイオードは、2種類のガリュームヒ素をサンドイッチにしてトンネルダイオード同様不純物を大量にドープししてあり、1層には負の荷電を持つ電子を過剰に与え、もう一方には、正の電荷を持つ正孔を過剰に与えていた。

電流を流すと正孔の密度はさらに高まり、それらが両者の間の空いた活性領域に殺到する。そこで電子と正孔が結合して消滅しその時フォトンが光となって発生する。

この光の粒、フォトンがさらに、デバイスの閉じられた空間の中で光共振現象を起こして増幅される。この空間の両端には、反射率の高い鏡が置かれておりフォトンは往復運動を繰返し、電子と正孔のペアにST衝突しさらにフォトンの放出を促す。

これによって、非常に高い効率で低い電圧でも、光りを造りだせるようになったのである。

この用途は、凄い広がりを持ったスジノ良いテクノロジーとなったのである。

それは、光ファイバーの高速通信や、レーザープリンターや、バーコドドリーダや、リモコンや、そして何よりコンパクトデスクやMDM等のピックアップ等である。

5) ソニーが手がけた光通信用半導体デバイス

当時のソニーでは、トリニトロンの電源安定化装置から重いトランスを追い出して大幅にコストダウンした軽い半導体電源化に成功し、これをホットシャーシ呼んでいた。

ただ、1973年からのベータによる”ビデオ・テレビ”のためには、重い安定化電源を積んだクールシャーシのベータと信号を繋ぐ必要があった。

これは、直接電気信号を接続できない。そこで、大崎工場は、厚木工場とこの問題をまた半導体で解決した。

電器信号を赤外線変換し、光ファイバーとフォトカップラーで繋ぎ、光りをまた電気信号に変換することに成功していたのである。

半導体を赤外線やレーザーに変換する半導体の研究も、世界のトップを走っていた。

この半導体技術は、やがて、光ディスクで威力を発揮するが、その前に、テレビやベータのリモコンでも使えるようになったのである。

そのため、トリニトロンテレビの置台を、デザインセンターでは、ガラスの扉にした。それは、お客様が、いずれVTRを買いたいと夢を描いて頂くいう渡辺英夫の思いであった。

では、ベータをなぜホットシャーシにしなかったかと言えば、それまでのテレビは他社を含めて、まだ圧倒的にクールシャーシだったからである。

ただ、ベータの河野は、ビデオとオーディオの電気信号を接続するコネクターを思い切ってRCAミニジャックピンを採用した。

当時のビデオケーブルは、武骨なものであった。やがて、テレビのソースが増えていって、これが標準装備となって行ったが、それまでは、一端アンテナ端子を経由する接続であった。

ベータマックスは、半導体と磁気記録のコア技術と共進化しつつ、その用途としては、共に、テレビと共に、映像メディアを進化させてきた。

また、パッケージメディアとして、自由に、フォーマットも進化させ、新しい放送方式を切り拓いてきた。

そして、ソニーに莫大な特許ライセンス料をもたらし、映像メディアのデジタル化に対する途を切り拓いてきた。

また、映像の創造と、映像文化の向上に貢献した。

4.3 テープからディスクへの進化

1)ソニーはコンスーマ向けVTRの開発を諦めなかった

世界初のVYRは、アンペックスがテープの幅方向に回転する4ヘッド録画方式で、1956年に米国のアンペックス社が放送局用に開発に成功した。

世界初を勝ち取れなかったものの、ソニーは世界初の大衆向けのVTRとして、PV:パブリックビデオを開発した。

しかし皿井や阿部達が量産設計を手掛けたPVは、真空管式で家庭用冷蔵庫位もあり、またアンペックスから、2次高調波信号を利用し特許侵害の警告を受けたこともあり中止した。

次にEV:エヂュケション・ビデオは、PVの半分位に小型になったが、まだ高価で、家庭には入らなかった。

木原は、プロ向けは1000万、業務用は100万、家庭向けは10万円代を目指すとしていた。

そして、1969年に日本の国家標準規格として、15万円の統一I型VTRが開発されCV:コンスーマ向けビデオが企画された。しかし、CVは、安価になったものの、画質とテープの装着に難点があって、ソニー、東芝、松下、ビクタが参入したが、普及しなかった。

ソニーは、コンスーマ向けの本命として、カセット型のVTRを開発し、Uマチックとし、松下とビクターに働きかけをした。しかし、クロスラいセンスした松下やビクターは、製造部隊の意見が強く、カセットサイズを大きくするよう主張した。結果、機械本体も大きくなり50万円となって、業務用に細々と生き延びることとなった。

1975年、松下とビクターからの返事を待ちきれないでベータアックスを発売した。これは実質的に第2代の社長となった盛田昭夫が担ったプロジェクトであった。かれは、使い勝手を徹底的に拘って、「ビデオ・テレビ」と命名した。

しかし、テレビと一体化した組合せ価格は、40万円となって、失敗した。それを見越していた河野文男は、チューナを付けたビデオデッキを27万円とし、大成功にこぎ着けることができた。

[図9.13]

2)カメラを身に着けたビデオレコーダ

しかし、このテレビ番組を録画するというソニーの主張は、ハリウッドの映画業界から、著作権のフリーライダ―による侵害であるとの訴訟問題を引き起こした。また量産と販売体制に勝るVHS陣営よって、次第にベータマックスは劣勢となった。

しかし、1985年突然アメリカで、CCDカメラ付ベータムービーがヒットした。

また、ソニーが開発した8ミリVTRとCCDセンサーを組み合わせたカムコーダを開発した。ベータでのフォーマット構想の失敗から、120社が参加したが、ソニー以外は、VHSの小型カセットのC型に拘っていて、実際には、動き出さなかった。

「パスポートサイズ」を謡った、家庭内のビッグイベントの映像記録用というキラーアプリを探り当てたこのプロダクツ・コンセプトは、爆発的なヒットとなった。

[図9.14]

こうして、テレビ番組を、タイムシフトするという、用途から、映像コンテンツの創造をコンスーマに開放するという映像メディアに、大きな進化をもたらしたのである。

3)アップサイジングという映像のエコシステムの進化

世界のリアルな出来事をリアルタイムで見たいとするヒトの欲望は、テレビという映像産業の誕生以来、次第に増幅された。

それまで、フィルム撮影と劇場で上映されたニュースやスポーツが、政治や経済や戦争の現場にまでその眼の機能を拡張することになった。

[図9.15]

そして、映像の採集と編集は、デジタル化によって、急速に用途と用法を開発した。

それには、ソニーの中でデジタル技術を守り続けた情報処理研究所の吉田博や、トリニトロンで回路開発に関わった小松等の映像のD1.やD2等のデジタル化の貢献もあった。

そして、コンスーマ用のベータマックスが、映像産業を活性化し、放送局のプロフェッショナルユースの最高級へのビデオの収録システムと1チンチのΩシステムという新しいフォーマットに途を開いたのであるが、それには、ソニーの森園とCBSのフラファティとの、P2Pのイノベ―ションプロセスがあった。

そうした流れの中に、ベータのもう一段上位のU-マチックが、簡易編集機として、放送局はもちろんポストプロダクションや銀行やっフォード等の業務用としてのマーケットを切り拓いて、復活したのである。

こうしたいわばそれまで、何遍ものダウンサイジングの試みは技術の進化の未熟な壁を突破して、その後、アップサイジングという逆転の現象を引き起こしたのである。

これこそ、映像メデイィアの、複雑な生態系の進化現象であった。これを予言し、それを実現したのは河野文であった。

そしてなにより、こうしたCCDや映像のデジタル化を突き動かしたのは、ベータの特許ライセンス料が、その技術を使うことになったVHS陣営の日立やRCA等や、また富士フィルムやコダックや3Mやバスフやセンキョン等から流れこんできたことがある。

また、ライセンス料を支払わなくても済んだソニーの磁気製品本部にも莫大なキャッシュが流れこんできたのであった。

また、こうした資金を、単に工場を建設するだけでなく、デジタル化開発に注ぎ込んだ、岩間和夫の功績も多きかったと言わざるを得ない。

4)ベータマックスは、映像コンテンツを取り込み、その情報を処理するいわば開放系の生物として進化した。

最初の映像という代謝情報は、テレビ番組であったが、この磁気記録と再生をするマシーンは、自ら眼を持ったベータムービへ、そして8ミリカムコーダに進化すると、一般の家庭に入り込んで、自らその用途と用法を、家族のイベントといコンテンツを創造した。

そして、ヒトが望む、世界のリアルなイベントや事件を、リアルタイムで観たいとする欲望は、デジタル化によって、進化を加速し、放送局を含む、巨大なネットワーク・システムを実現した。

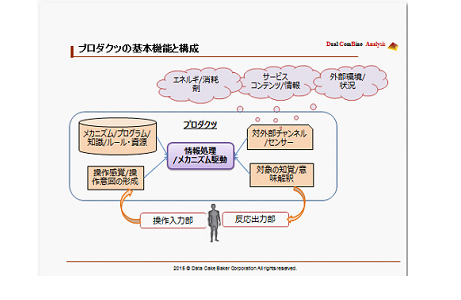

つまり、以前にも触れたように、ヒトが見たいというその操作感覚や意図を受け取り、情報処理のメカニズムを駆動し、それが格納されているプログラムや知識やルール等の資源等と繋いで、外部環境に反応し、エネルギー等を消耗しながら、サービスコンテンツを採り込んで反応するという、一連のプロセスを処理することになった。

うした放送局や映画製作、また企業や組織から、家庭に至る、映像コンテンツの製作から編集、そして、コミュニケーションに至るサービスを実現するシステム体系として進化したのである。

[図9.16]

ただそれは、CCDや赤外線やレーザ等の半導体の相互の進化もあり、映像の入力からビデオとテレビの出力にいたる、ヒトと交互に作用しあうシステムとして、ヒトが持つ、6感の拡張欲求を満たすメデアの、自然な進化の形態に従ったものであったとも言えよう。

とはいえ、それは、ドラスティックに、デストラクティブに従来からの映像産業界を揺るがすもので、各種の軋轢を生んだ。

そしてそれはまた、ソニー自身にも降りかかってくることになるのである。