SONY 神話、あるイノベ―ションの物語

SONY Myth, It's an innovation story of media

1章

ディスプレイ・メディアの用途と様式は共進化する

☆☆☆ その5 ☆☆☆

4◇ グローバルローカリゼーションからローカライズドグローバリゼーションへ

4.1 グローバル・ローカリゼーション

1) アメリカの西海岸に上陸したトリニトロンの製造

国際企業として、幾つかのタイプがある。

一つは、コカコーラのように価値のあるコカの粉末のコアコンピタンスをアメリカ本国におき、世界の各地の水を処理して同じ味の飲み物をボトルに詰めて提供する。

一方、オランダのフィリップスは、電気のコアデバイスとその技術標準をそっくり世界各地に工場を作って展開している。

前者が、いわば筍型であれば、後者は、タンポポ型と言っても良い。

こうした国際戦略論は、大崎工場の技術評価ルームで、後にソニーの社長となる出井伸之や安藤国威らが議論していた。

盛田は、”グローバル・ローカリゼーション”がソニーのとる国際戦略と呼んだが、彼らは、”ローカライズド・グローバリゼーション”を主張していた。

前者が筍型とすれば、後者はタンポポ型と言っても良いかも知れない。

アメリカのサンディアゴの地にトリニトロンの工場を作ることを決め、次のソニーの社長になるべく、1972年ソニーアメリカの社長となって赴任した岩間が目指そうとしたのは、IBMのそれでは無かったかと思われる。

しかし、この1970年、アメリカは、国家の破綻の危機に直面していた。

1960年代に始まったフランスに替わってベトナムへの介入を本格化を始めたケネディ大統領の時代、アメリカは、東西冷戦下で国力を衰退させて行った。

1962年11月に、ソ連がキューバに核ミサイル基地を建設し、キューバに向けてミサイルの輸送が発覚し、アメリカは海上封鎖し、米ソ間の戦争の危機が高まった。

ケネディが暗殺された1964年からのジョンソン政権下で、アメリカは、ベトナムに50万人の軍隊を派遣し抜き差しならない泥沼にはまり込んで行った。

そうした生の映像がテレビを通じて、全米の家庭に流されるようになって、反戦のフォークソングや、民権運動が広がって行った。

当時すでに、国際収支は赤字、国家の財政収支も赤字となり、家計もクレジットカードの普及もあって、貯蓄性向は0%で、3子の赤字と言われ、次第に行き詰まっていた。

アメリカの財務省の地下にあった金塊の価値は、100億ドルを切るところまで低空飛行を続けており、ソ連と戦争を始めて、外国債を発行しても買い手が現れない可能性すら危ぶまれる状況にあった。

アメリカは、危機を迎えていた。

商務省は、バイ・アメリカン政策をとり、「ハイハイしているベービー達に向かって両手を広げてかばう母親の姿の映像と、それに”バイ・アメリカン”とコピーのテロップと訴える言葉がが被さる」感情に訴えるイメージ・コマーシャルを、テレビで流し続けた。

遂に、アメリカは、日本のカラーテレビに対し、ダンピング容疑を掛けてきた。

国内出荷に比べて、輸出価格を安く設定し、アメリカの家電メーカを痛めつけているよいう主張だった。日本の繊維と造船に次いで日本の家電産業が槍玉に挙げられたのである。

そして、カラーテレビにサーチャージを掛けてきた。いわば、輸入関税の引き上げと同様な強引な手段である。

このニュースを受け、大崎工場の生産管理は、価格弾力性を、1.1と見て、需要は10%近く減少すると仮定し、アメリカの店頭在庫を外国部やソニーアメリカと連携し、流通在庫を推定し、全ての工場での半弦上陸作戦として約半年の20%の生産減計画をシミュレーションし実施した。

確かに、RCA、ゼニス、モトローラ等錚々たる電気メーカが追い詰められていることは確かであった。それだけでなく、シルベニア、コロンビア、ビクター等10社近くあった彼らの倒産が始まると、その労働組合がその訴訟を買い取って、日本と闘うことになった。

ソニーは、系列店も少なかったが、問屋を通さなかったので、国内の工場出荷価格の売値に対する比率は、高かった。

ただ、アメリカでもソニーは直販比は高かった。

ソニーは、アメリカの広告代理店を使うと、彼らは膨大な調査データに基づいて、広告のミックス戦略や、媒体別で訴求ポイント別の綿密な年間のスケジュール計画を立案する。

日本の代理店は、クリエイティブに時間と労力を掛け、トップ受けやその駆け引きで、一発勝負で受けを狙う。

こうした背景もあり、吉田進は、国内のSGA:セールス・一般管理販売費への投資を行い彼我の価格差を説明しようとした。アメリカのヤンケロビッチ社のライフスタイルや価値観調査データを購入することを厭わなかった。

それらを、技術評価Gp.に与え、彼らは、調査の生データをIBMのデータセンターで、多変量解析を行って、時にアメリカの広告代理店からプレゼンを受けたり意見交換等もした。

アメリカは、亡国の危機に瀕していた。そして、ダンピングであらゆる資料を日本メーカから提出させた。狙いは明らかであった。証拠を手に入れ、独禁法で訴える戦略に間違いは無かった。

当時、通産省は、7~8社あったカラーテレビの製造会社から、毎月のサイズ別出荷台数と総出荷金額を提出させ、産業統計の基礎資料としていた。

これは、極めてリスクの高い情報で、各社相談して出荷調整や、場合によっては、価格調整をやっていたとも解釈されかねない情報であった。そして「日本株式会社論」が台頭しジャパン・バッシングが全世界的に広がった。

ソニーは、優秀な弁護士団を構成し、全てを明らかにすることで、正面から切り抜ける方針を盛田が建て対応した。

各社とも、トラック一杯分の資料を提出した。家電各社は、それぞれの対応であったが、結果としてソニーだけが、ダンピングの嫌疑から逃れることができた。

ソニーが、13型で組立工場を愛知一の宮に、ブラウン管工場を稲沢に建設した。

トリニトロンが18型に成功し、その広角偏向にも成功すると破竹の勢いの展開が始まり、またキャッシュが、金庫に余ってきた。

盛田は、ソニーの高度成長と国際化というブランドイメージを確立するため、高株価政策も採ってきた。そして、自己資本比率を下げ、輸出比率を上げことで、キャッシュリッチになる途を選んできたと言える。その一端は、株の無償増資であった。

それはまた、筆頭株主となった地位をゆるぎないものとして行った。

輸出はF.O.B.:船積みした途端にキュアッシュ・インとなった。

通常、材料や下請けの代金の支払は、60日から120日も当時の日本では当たり前の約束手形であったし、自己資本比率が低いということで、銀行からも潤沢な融資を受け続けることで、キャッシュ・フローは、潤沢であった。

ただ、資本は、欲が深い。キャッシュが積み上がって行くと、それがプレッシャとなってくる。投資先に苦慮していたことは必然であった。

吉田は、電気自動車の開発を考えていたが、スタッフは反対した。それは、本社のスタッフからこっそり入手した情報では300億円のキャッシュが溜まっていたが、それ位で、デザイン・レビューするための試作研究費も賄えないと思われたからであった。

吉田の傘下には、石垣部長が率いる3開発部があり、テレビの信号回路のIC化開発や、ソニーで始めて女性管理職となって新聞紙面を飾っていた落合良などの元気な女性群もいてマグネトロンを使ったクッキング用の電子レンジ等の開発もしていたが、デルファイ法で、各種の技術の未来予測をしていた。

その中には、テレビの放送に関する世界のアメリカ、ドイツ、英国、フランスなどのフォーマットの統一時季の予測もあった。ただ、これは、20年先と見込まれたが、そのブレークスルーに挑戦すること等も魅力的なテーマであった。

これがUSで実現したのは、1992年で、日本がまだハイビジョンで浮かれていた時代である。

また、ディスプレイデバイスの開発を担当していた大越部長が率いる第1開発部は、大型トリニトロン大型化や広角化の開発と同時に、蛍光表示管技術は他社に譲渡したが、プラズマ、液晶、ELのから圧倒的な高い輝度のワンガンのインデクス・トロンというブラウン管の開発も進めていた。

いぜれも、トップレベルで、プラズマは、MITのMBA留学から帰社した若者がそれを持ってベンチャーとしてソニーからも出資を得て独立した。

インデクス・トロンは、色選別機構が無く、シャドウマスクが15%の電子透過率でトリニトロンが20%の透過率であったが、インデクス・トロンのそれは、100%であった。とはいえワンガンなので、実質比較では33.3%となり、ガードバンド分を差し引くと30%位であったが、プロジェクターに仕込んで製品化すると、しっとりした画質で、根強いファンが生まれ長い間引合いが続いた。

最も良い御客は米軍のパイロットのレーダ用モニターであった、

盛田が、海外に工場を造ると社内に宣言した時、多少がっかりした。

大崎、一の宮、稲沢、茅ケ崎と立て続けに工場建設に投資をしてきた。勝った博打の目に懸けつづけるだけで良いのだろうかと。

だが、大崎は、独自に生産の国際化展開の検討を始めていた。300億なら、英語が通じるアメリカかイギリスに焦点を絞った。

そして、さらにもしダメだったら、泳いでも逃げて帰ることができるアメリカの西海岸に焦点を絞った。ただ、賃率は、なんと4倍であった。

吉田は、標準原価計算制度を大切にし、経理の及川課長は、それを良く心得て実践していた。

日本の原価管理は、武蔵工大の石尾登教授によって標準原価管理や許容主義原価管理等が開発され導入された。前者はソニーが採用し、後者はトヨタに導入された。

標準原価は、標準作業時間に全てを投影して賃率を計算する。

ある機種のある時季の技術レベルの仕様が製品として工場で加工組み立てされ出荷されるまでに、そのまとまりは製番でロット化変成される。

その標準作業者によって、標準作業法で、標準設備で、標準材料を使って標準歩留りで、標準作業時間で生産されるとしたとき、その標準作業時間に全てのコストを投影して計算する。

それには、設備の減価償却費、標準労働稼働率、標準品質コストを等が含まれる。この標準賃率は、まさに労働生産性の尺度であり、社内標準化活動に支えられる科学的管理法の考え方であった。

当然、あらゆる改善活動が標準の絶えざる改善を通じてそこに反映されることになる。

この標準労働時間で計算される工場ごとの賃率は、工場の労働生産性そのものであり、それがアメリカのカリフォルニアでは4倍と推定されたのである。

組立や加工を全てアメリカに移せば、その原価に占める比率は25%であったので、価格は、85%もアップしてしまう。

サーチャージの時の経験では、価格弾力性は、1.1であったので、85%値上げすると、売上数量は55%減少することになる。

セイバン管理システムで、一端国内で組み立てたセットをバラシテ、キットに組んで送り、再組み立てすることで、加工費率を1/2に切り縮めることを検討した。

それでも、梱包費も掛かり、40%の値上げが必要となる。

コストダウンを図っても、売上は下がる。

岩間は、西海岸に沿って飛行機に乗って、飛んだ。

サンディゴ構外にゴルフ場が広がっているところを見て、そこがラフォーレというゴルフ場に囲まれた別荘地で、東海岸で定年を迎えたビジネスマン達がお焦がれた温暖の地として有名であることでここにしようと決めた。

メキシコの国境に持近く、日本では下請けさんに頼んでいた基板に部品を差し込んで半田付けするサブアセンブリーを、低賃金のメキシコを使うことが可能であった。

アメリカが、関税率を梃に、原産地比率の引き上げを迫ってくることが予想されていたからである。

ただ、当時すでに、大崎の技術評価のスタッフ達は、まだ日本の誰もが疑うこともできなかったアメリカのドルが何時まで持つか、の議論を始めていた。

それは、キューバ危機と、アメリカの3子の赤字の成り行きを見ていたからである。

現に、当時日本の大蔵省の財務省の財務官室長で通貨マフィアと言われ「円の興亡」やFRBのポール・ボルカーと「富の興亡」を書いた行天豊雄の著書を読んでも、二人ともそうした危機感は、全く持っては居られなかったことが判る。

ただ、盛田が亡くなったとき、当時アメリカの商務長官だったピータ・G・ピーターソンの、寄せた感懐には、胸に迫るものがある。

少し長くなるが、飲用したい。

「彼(盛田)は、グローバリゼーションこそが、やがてわれわれの生きる道になる、ということを誰よりもよく理解していました。アキオ(盛田)が説いたのは、ただ抽象的な「グローバリゼーション」ではなく、彼が呼ぶところの「グローバル・ローカリゼーション」でした。多国籍企業はローカルの市場で製造を行って雇用を創出し、テクノロジーやスキルを移転し、環境保全にも努力し、善き企業市民として地域に貢献すべきである、というのが、この考え方です。・・・アキオは、経済とビジネスを上手くハーモナイズさせるためのビジョンをはっきり持っていました。・・・

1970年第初頭、私はビジネスの世界からニクソン政権のホワイトハウスで、最初は国際問題に関する大統領補佐官として、後に商務省長官として働きました。そして、こうした役割を通じて、私はアキオの新たな側面を発見することになりました。

ヘンリー・キッシンジャー氏も思い起こすでしょうが、その当時、アメリカの対日貿易赤字はまさに数字的にも政治的にも重大事項になろうとしていました。

その結果私は、日本の貿易を自由化し、市場を開放し、円レートをもっと現実的なレベルに改定するための対政府交渉に巻き込まれるようになりました。

この当時日本から数えきれない使節団が私の所にやってきました。多くのCEOから私は、「日本が如何に天然資源皆無にして未だ小国であるか」を、念仏のように聞かされました。

しかし、アキオの見方は遥かに洗練され、問題に対する革新的な解決策を含んでおり、”However”と言った時に私は、そこからいつも、何か貴重なニュアンスを学び採った者(まま)でした」と。

この中には、ソニーが、単にビジネスだけでなく、環境問題や善き企業市民としての模範企業としてのリーダーシップを採ったこと、そして、地域市民としてばかりでなく、対等なハーモナイゼーションという概念まで紹介されている。

やがて、ニクソンショックで、突然、ドルと金の兌換が廃止され、アメリカは、中国と国交を結んで、ベトナムから撤兵し、国の再興へと大きく舵を切ったのである。

大崎のスタッフ達が読んだ、”良貨が悪貨を駆逐し、金1トロイオンス35ドルは、金は4倍に跳ね上がるだろう”、とする読みがまさに現実となったのである。

ピータ・G・ピータソンは、その後ソニーのハリウッド進出に手を貸し、長く顧問を勤められた。

商務省が、デミング賞に負けない、企業経営品質としてマルコムボールドリッジ賞を創設した経緯や、現在ブラック・ロックの投資基準にSDG“sなどに積極的に取り組んでいる哲学を、今の彼に伺いたいものである。

2) サンディエゴ工場のマネジメントとMade by SONY

ソニーは、1972年にサンディアゴ工場を立ち上げた。

もっとも心配された品質問題は、日本から工場長として赴任した小寺淳一や副工場長の森本が赴任した。

日本からはトリニトロンの回路開発から大崎工場の立上に関わった、大崎工場や一の宮工場から、大西次長や田中課長等7 人のマネージャークラスと生産担当のエンジニア―6 名が現地に赴任した。

最も心配されたのは、メイドイン USAの品質だった。これは、ソニーアメリアカでだけでなく、何よりも、顧客がどのように評価してくれるかもでもあった。

それを盛田に代わってソニーアメリカの社長となっていた岩間が最も心配していた。

当時、国内で一端組立たテレビセットをバラシて、キットに梱包しなおし、それを日本から輸入しなければならなかったので、西海岸で下加工や組立の一部を依頼する可能性を含めて。カナダの国境近くのポートランドも候補に挙がったが、メキシコの国境近くのSan Diego が選ばれ、テレビの生産では海外工場の第一番目として、1972 年8 月に稼動を開始した。

サンディエゴ工場をスタートした時に、米国でカラーテレビの生産をしていたRCA やZenith などの現地メーカから多勢の見学者がきた。彼らは、逆に台湾に工場を移転しつつあった。

彼らからも、「日本人は勤勉でモノ作りがうまく、作業者のレベルが高くて能力の差がない。アメリカに来てテレビの生産をすると、アメリカの現地メーカと同じレベルの商品と同じものしかできませんよ」と言われた。

当時、アメリカでは「月曜日に出荷される自動車は買うな」といわれていた。理由は月曜日に出荷される自動車は部品の欠品や不良が多くあると言うことであった。

工場作業者の給料は週給で、金曜日にチェックで支払われていた。チェックを手にした大多数の従業員は、就業のベルが鳴るとすぐ作業をやめ、帰りを急ぐのが普通であった。たとえそれが工程作業の途中でもであった。

週末の土曜日・日曜日の休みの間に金曜日の就業時にどこまで作業したかを忘れ、簡単に確認はするものの、このセットは大丈夫として、次工程に流してしまうということが行われていた。

そこで、月曜日に出荷される自動車は信用できないという評判になってしまっていた。

サンディエゴ工場で一番懸念したことは、「日本製のトリニトロンは品質が良いが、サンディエゴ製のトリニトロンは品質が悪く不良が多い」と言われることであった。

品質向上のための方策をいろいろ行い、その中の一つとして“Complete Job BeforeLeaving”と言うキャンペーンを実施した。

各ラインのリーダにこれを徹底するように品質保証部門のマネージャーとして指示をした。工程作業を完全に終えた後、席を立つ習慣を身に付ける、これを守ってもらう努力を辛抱強く行った。

一日の仕事の中に小休止時間が午前中、昼休み、午後の三回あり同様に工程作業が完全に終わってから席を離れるという習慣が身につくまで徹底した。

また、”整理清掃整頓”も奨励した。かれらは、部品が床に落ちても拾わなかった。落ちた部品を拾うのは、清掃員であり、それを組み立て作業をやるものが拾ってしまうと、その仕事を奪うことになるという考えであった。

キットで組まれていたテレビの部品が1っ点でもかければ、完成品とならない。

小寺や労務担当の森本は、一の宮工場を見学し、そこで、品質管理活動を、ラインリーダが中心となって小集団活動をしていることを、見てきた。

彼は、如何に作業者達にモチベーションや一体感を持ってもらうかに苦心していたが、日本の製造ラインでは、毎期の目標を、工場長が、苦心して定めていることも知った。

それは、例えば、「今期は一貫歩留りを91%を達成しよう」というものであった。

そして、その目標の提示の際には、外部環境としてアメリカ政府や景気の動向、内部環境として、ソニーのビジネスの動向から来期新しく作ることになる素晴らしいテレビやそのフューチャのこと、そして、今期達成した成果と、その結果がボーナスに結び付いたこと等を踏まえ、絶対に達成できると信頼している、等を全員で、共有したのである。

その効果が徐々に現れはじめ、品質が日本製と同等にまでなった。さらにヒューマンエラーも極端に減少していった。

また、カラーテレビの調整で日本人よりアメリカ人の方が優れている点があった。それはコンバージェンス調整作業時に表れた。日本若い几帳面の女の子は、EGBのビームを1っ点に合わせるコンバージェンスを調整するとき、画面の中央から4隅に至る全てをきちんと合わせるため、果てしなく調整して迷い込んでしまうことがあった、そのため、踏ん切りがつかなくなる。それでは次の工程に渡すことができない。

アメリカ人は、限度見本に合っていれば、それ以上を求まない。コンバージェンスの規格を日本の呼格よりも少し厳しいものにし、品質レベルと生産性は予想以上に良い結果がでた。

サンディエゴ工場での品質向上のための活動については、こうした活動は、実を結んでそれは、田中健一がレポートにまとめた。当時会長(SONAM)の岩間も喜んで、講演会で発表した。

3) グローバル ハーモナイゼーション への挑戦

ただ、サンディエゴ工場とソニー本社との取引価格の設定問題は、IRS(アメリカ合衆国内国歳入庁) Internal Revenue Serviceと、FTC(連邦取引委員会) Federal Trade Commissionとの板挟みの、いわば馬の背渡りの芸当が求められた。

FTCは、日本企業と通産省が手を結んで輸出価格を安売りを監視し、ダンピングでアメリカの企業を破滅の淵からの救済を目指すとともに、独占禁止法を武器に、日本企業論のキャンペーンで、ジャパンバッシングをフランス等足並みを揃えていた。

一方、IRSは、日本企業が輸出価格を釣り上げ、利益を日本に隠し、アメリカの工場や出先の利益を少なく操作しているとして、見なし利益を算定しそれに課税するという、アメリカ政府の税収確保に躍起となり、トランスファー・プライスを高くしているのではないかと牙を研いでいた。

これらに加え、さらにソニー・アメリカ本社の営業部隊はベータの参入もあり強化されたが、日本企業勢の参入もあって、社長のハーベイ・シャインは、そのパワーを日本の事業部にも向け、絶えざる値下げ要請の主張を強くしていた。

しかし、こうした営業サイドによる価格の値下げ競争の根底には、戦争で言えば、撤退作戦に似て、旧製品の在庫管理問題が有る。それは。投入される新製品の導入や生産立ち上げを妨げ、まさに連立多元方程式を、刻々解くことが求められた。

そして、もし100種あるトリニトロンの値付けを間違えたら、本社の利益の大半がすっ飛んでしまう。下手をすれば、ソニー本体が赤字になりかねない。

まだ、ソニー本社へのブランド使用料やその品質保証のための活動や知財権の利用料の正当なキャッシュの還流制度の整備が遅れていたことも、備えが十分ではなかった面もあり、つらかった。

大崎工場の沖生産本部長の下に結集していた技術部長の塩田技術企画会議と製品企画会議が、対応戦略を取りつつ、生産管理と経理部隊が、沖を補佐した。

テレックスと東京―カルフフォルニア-ニューヨークを、時差を超えた国制電話とソバックスを叩く、会議は、まさに胃の痛くなる時間であった。

それらに加え、アメリカの州政府の税金問題が絡んでいたユニタリータックスの2重課税問題もあった。

これは、州によって異なっていたが、同一の納税者に対して複数回課税を行うことを法律的二重課税で、国内と海外にまたがって生じた課税原因によって生ずる国際的二重課税であった。

盛田は、このユニタリータックス問題に果敢に取り組んでいた。草の根運動をおこし、「なぜ工場を誘致しながら、雇用を作り出した企業に対し税制原理に反する2重課税をするのか」と、全米をキャンペーンし、議員を巻き込んで最後まで頑なだったカルフォルニア政府まで説得することに成功した。

この様にIRSとFTCとは、正反対の要請を着きつけてきたが、日本政府からも似た状況の要請が成されていた。

つまり、一つには生協を中心とした消費者団体が寄せる2重価格問題があった。「電気企業は、秋葉原では安く売っていなかがら、地方では定価販売をしており、都会と地方の価格差は問題である」という言わば消費者(庁)の問題である。

一方、これを解決すべく、企業が秋葉原や日本橋等の大型店へ、価格維持を頼むと、価格統制は公正取引委員会の問題となった。

これには、管轄の通産省も、電気業界団体も、頭を悩ましていた。価格を統制すれば独禁法の疑いが掛けられ、緩めれば2重価格問題となる。その価格の幅が5%なら統制さえれているとなり、15%なら消費者問題となる。その間は、両方からグレーとなるのである。

またうかつにこれば企業間で情報交換の場を持つことは、海外、特にヨーロッパからは独占禁止法の点で厳しい目が注がれていた。

それに、宣伝の業界の自主規制も絡んでいた。例えば、テープやフィルムでは、通産省や公正取引委員会と関係企業が同席し足並みを一端揃えても、新製品を出すのを少し遅らせ、”スーパ◇◇”というあたかもグレイドが上の製品ができたとの抜け駆けすることも憚らない企業もあった。

結局百鬼夜行状態となり、企業は利益を出せなくなり、オープン価格制度が広がって、結局消費者にとっても、不便となって社会的余剰は損なわて行った。市場と行政の失敗である。

こうしたなか、日米間の懸案事項を調整するために、1974年、大平首相とカータ大統領の下に、日米賢人会が設けられた。

日本側の座長は,牛場信彦(元駐米大使),盛田昭夫(ソニー会長), 佐伯喜一(野村総合研究所の会長),村本周三(第一勧業銀行の頭取)。アメリカの座長は,ロバート・S・インガソル(元駐日大使), A・W・クローセン(アメリカ銀行頭取),ヒュー・T・パトリック(それにエール大学教授),エドソン・W・スペンサー(それからハネウエル社会長)の 4 人。

賢人会議は,79 年に双方のメンバーによる合同討議を両国で 4 回重ね提言をまとめた。賢人会は、マスコミが勝手に呼んだ名称である。

ソニーの内部にも、盛田を終生支え続けた米澤健一郎のもと、主に法務部門から真崎、高野晋、川島章等の4人がソニー賢人会を構成し、酒を飲みながら議論を重ねた。

真崎はベータのハリウッドの裁判でリーダシップを発揮していた。高野は学歴無用論、人材石垣論や国際ハーモナイズ論などの盛田のコンセプトや思想のデザインに貢献していた。

川島はソニーフランスの設立時に関わり、当時磁気製品本部の管理部長であったが、難しい日本の産官の調整役を仕切っていた。日本の大企業には、企業人格や経営品質やともすればコンプライアンスさえ蔑ろにするところもあり、そうした企業から出てくる幹部の中には、組織と世間の板挟みとなり、川島の前で土下座をするような所まであった。

川島は、まさにそうした企業まで導くサーバント・リーダでもあった。

その後、川島はアメリカのテープのドーソンの工場長として、8ミリのビデオテープの開発者であった中鉢を連れて、赴任した。

若くして亡くなったが、ソニーの第8代の社長を育てている。

磁気製品事業本部は、唯一、研究開発から試作、量産、そして販売までのデザインと宣伝以外の全ての機能をもった独立カンパニーであった。

トリニトロンの立上の後副社長となった吉田進が、専務の戸沢の後を受けて、本部長となっていた。中鉢は、吉田を敬愛の情を込めて”元帥”と呼んでいた。

因みに、吉田が本社に召された後は、盛田正明がテレビビデオ事業本部長としてビデオ事業部長を河野文男を伴って、大崎に着任した。沖はテレビ事業部長となった。

やがて沖も磁気製品事業本部長として大崎から本社に異動となると、吉田は、アイワの社長となってソニーを去った。

逆に、アイワの社長であった鹿井信雄は、ソニーに帰還し、副社長となっって、同時期にCBSソニーからソニーに復帰した大賀をサポートした。またソニー生命からソニー復帰した伊庭保も、芝浦工場から本社に異動して副社長となった岩城と共に大賀体制の要となった。

こうして始まった第2代目のソニーの社長となった盛田昭夫の最も重要なプロジェクトが、ベータマックスという家庭用ビデオカセットテープレコーダであった。

4) グローバル・オペレーション・マネジメントの技術基盤

ソニーの売上の最大部門を持つテレビ事業部の技術センターは、テレビ事業部技術部であった。これは加藤善朗がソニー本社のコンピュータ部長に異動し、塩田多喜臓が就任した、

塩田が採った構えは、技術企画と製品企画を両輪として、毎週曜日を決めて回すものであった。

その基本は、ソニーが普通の会社の管理形態を目指すべく始まっていた中期計画であった。

中期計画の基本は、技術戦略と商品戦略と生産戦略であった。

技術戦略の基本は、シャーシ戦略とキーパーツ戦略であった。

海外やコンペチータや、秋葉原など、いわば上下左右の制約から自由になるためには、絶えざる技術開発と絶えざる商品計画に新製品の投入と、厳しい在庫管理技術の運用しかなかった。

また、世界各国の市況にも波がある。世界に広がった工場のキャパシティも成長させつつ、稼働状況をバランスさせなければならない。

テレビビジネスでは、それらの骨格は画面サイズであった。ソニーは、その中心を16インチとしていた。16インチは、国内の大崎、湘南、一の宮、そしてアメリカのサンデエゴ、イギリスのブリッジエンドの全ての工場で生産できる体制とした。

それがフリンジ(自由継手)となって、各工場の稼働率を平準化させる形を採った。そして、その基本設計のシャーシは、徹底的にコストダウンを図り、最大の家電メーカであった松下電器よりも安いコストを実現できていた。

これには、通産省の月々の業界統計データから、最近注目されているL2正則型多重回帰分析のアルゴリズムが技術評価Gp. 係長の石川頼子によって開発され、この戦略が有効となっていた。

当初19インチから始まりソニーの13インチの参入を上からかぶせるようにシャドウマスク連合は14インチを導入したこともその戦略を助ける結果にんった。14、16、18.20、22、と偶数刻みのフレームが日本の基本となって行ったのである。

ソニーは、森尾が開発した10インチのトリニトロンの回路設計を基本に、それを14インチに能力アップし、さらに16インチに能力アップさせたので、贅肉が無い筋肉質の設計となっていたのである。こうしたシャーシの交叉と選抜と適応という技術戦略は、トロにトロンの技術戦略の遺伝的アルゴリズム論そのものであった。

その後、外部からコンサルが来て、シャーシーをプラットフォームと呼び換えて、プラットフォームの統合戦略をお説教して聴かせたが、大崎のエンジニア達は、我慢して拝聴して早く居なくなることを願っていた。

コンスーマ向けB2Cの世界展開は、ユーロッパでも似たようであった。

フランスでは、後にソニーの第5代の社長となった出井伸之が、政府の官僚の固い守りを説得で突破し、セカムの特許を公開させ、田舎の空港からの通関の細い途をこじ開けるのに成功した。

ただ、その田舎の空港は、空路に雑草の生えており、通関のキャパシティも小さな、いわば非関税障壁の一種でもあった。

しかし、ソビエトと組んだフランスのセカム方式のカラーテレビを日本で初めて輸出に成功したのであった。

ドイツはオランダとUKと組んで、ほぼ中国を含む全世界をPALシステムで制覇していたが、その特許が非関税障壁だった。

ソニーは、まずブラジルに目をつけ、アマゾンの密林地帯に、非関税の工業団地に進出し、PALシステム特許を回避できる回路方式を開発した。

これは、出井が社長となる時、共に副社長になったトリニトロンの回路設計にも携わった森尾稔の開発した擬似PALシステムであった。

ただ、こうした日本からの攻勢は、アメリカの10社近くコンスーマ用電子機器メーカを壊滅に追い込んだ。そしてその流れは、ヨーロッパでもオランダ、UK、ドイツ、フランスでも同様な波となって、ジャパン・バッシングの国際的な大きなうねりとなって跳ねかえてきた。

サンディエゴ工場に次いで、イギリスのブリッジエンド工場には、プリンス・オブ・ウエールズのチャールス皇太子をお招きし稼働した。

フランスには、やがて西側にワインの美味しいバイオンヌに磁気ヘッドや磁気コア部品の工場とオーデオテープ工場を、東南側のワインの美味しいブルゴーニュにビデオテープ工場を作った。

また、北イタリアのコモ湖の別荘地に近いところにビデオテープの工場を建設した。

その玄関は、イタリーらしい背丈以上の大きく美しい地球の換癒のごとき金属彫刻のモニュメントが、沖栄治郎の支持を受けてインスタレーションされた。

4.2 コアデバイスと共進化したディスプレイ・メディア

1)マイクロテレビは、8チンチの失敗で、半導体をゲルマからシリコンへと切り替えに成功し、5インチテレビを成功させ、ニューヨークの5番街にショウルームを開き、トランジスタがテレビを変えたと宣言した。

そして、半導体でも世界を寡占状態を実現した。

[図9.6] エポックメイキングなマイクロテレビ

また、7.75インチで開発したデザインレビューに基づく、高信頼性のための、岩間と加藤のブレークスルーがあった。

そこで開発した高信頼性技術は、SONYのブランドと共に、Made in JAPANの高品質イメージを確立した。

また、12テレビは、売れに売れて、ソニーの帯財としての手応えを得て、トリニトロンカラーテレビへの道案内となった。

2)世界のデファクトスタンダードに立ち向かったソニーは、クロマトロンで四敗し、トリニトロンを開発した。

最初の機種は、13型のKV-1310であったが、スジに良かったトリニトロンは、周辺の半導体と共進化し、大型化や塩化にカルチューナをエレクトロニック・チューナとし、またベータマックスの再生用として家庭用モニターテレビに進化した。

それには、優れた意匠デザインの力があった。

そして、家具調のブラウングッズから、モノトーンのAVコンポーネントへと進化した。

[図9.7] エポックメイキングなトリニトロンカラーテレビ

3)家庭用モニターとして画質を磨いたトリニトロンは、半導体と共進化し、映像系のプロユースである放送局用ビデオモニターへと進化した。

そして、垂直方向に無限の解像度を実現できたスジの良いアパーチャーグリルは、コンピュータモニターとしてアップルのマックと共進化し、またIBM PCにも全面採用され、パソコン業界と共進化した。

[図9.8] 21世紀に続くトリニトロン・カラーモニター

4)トリニトロンの開発部が開発したジャンボトロンは、パブリックビューイングとして、つくばの万博で、人びとが共働体験する音楽やスポーツの祭典を大きく変えた。

また、日本がリードするかに見えたアナログハイビジョンの映像方式は、NHKのドメスティックの壁に遮られ、パソコンと互換性を持つアメリアカの国家標準の前に、混乱の極みとなり韓国や対話などにもリードを許すこととなった。

[図9.9] 転機を迎えたトリニトロンと映像メディア

5)究極のシャープコーナでフラットなトリニトロンの画面を打ち出したWEGAは、決定的な勝利を収めた。

RCAが開発し世界を制覇したシャドウマスクのブラウン管を市場から締め出したが、それは同時に、トリニトロンにも市場に棲みつける場所を亡くすことになった。

トリニトロンが生まれた、1968年から40年間売上を伸ばし続け、ソニーの成長にも貢献したが2008年生産が終了した。

ピークの2000年には、2000万台の生産となり、関連売上は、1兆円、限界利益は5000億円となっていた。

それは、ソニーショックとか、出井ショックと呼ばれたが、トリニトロンのブランドと、その技術の遺伝子は、奇跡の復活を果たすことになった。

ただ、出井が用意した幾つかの施策と、トリニトロンの遺伝子が、その後、液晶でまたソニーの復活を後押ししたのである。

6)最高級のUSのFAA向けDDMモニタは、1988年から50年間の納入契約が、21世紀も20年過ぎた今もまだ続けられている。これは、半導体の進化と共にした、トリニトロという映像と画像というメディアタイプを、ヒトと情報が出会うインターフェース・デバイスというだけではない。

[図9.10] トリニトロンの進化と映像メディアの機能の構成

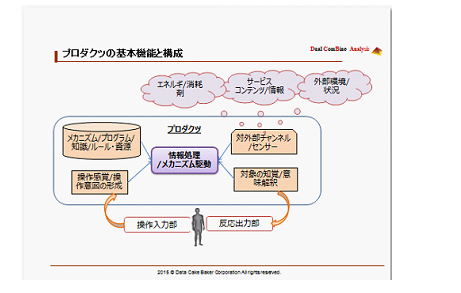

つまり、以前にも触れたように、ヒトが見たいというその操作感覚や意図を受け取り、情報処理のメカニズムを駆動し、それが格納されているプログラムや知識やルール等の資源と繋いで、外部環境に対応し、エネルギー等を消耗しながら、サービスコンテンツを採り込んで反応するという、一連のプロセスを超高速に処理しているのである。

このDDMの内部構造のそれは、いわばスパコンのそれでもあり、半導体との共進化の結果でもある。