序編 プロローグ

ビジネスはすべてイノベーションとなってくる

7章 コア・プロダクツはサービス・ソフトウエアとなる

☆☆☆その1☆☆☆

◇フェーズ3.0を展望する

桃太郎伝説では、いよいよ、闘いの場面となる。鬼達は総勢、太い鉄の金棒に虎の皮の褌で守りに着いてこちらをにらんでいる。こちらも総勢で攻めかかる。

キジが敵の目を突き、敵の情報網を混乱させ、サルは城門を登ってその裏から錠前を開ける。勇気のあるイヌは飛び込んで、鬼の隙のある脛に喰らい着く。

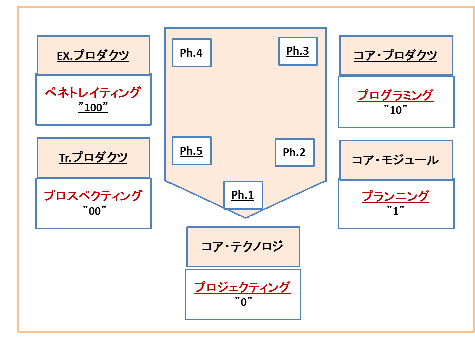

パトロンやプロジェクト・オーナが主役の”駆動目標デザイン”から、プロジェクト・マネジャが主役の”プランニングデザイン”へ、そしていよいよ、プロジェクト・リーダが動き出す”プログラミング&オペレーション”で実働部隊が動きだす。

技術活動は、コア技術がコア・モジュールとしての形を採ったとき、これに合う目的を探し、それに合ったコア・プロダクツとして完成させるためには、次第に大きな力が必要になる。研究設計から開発設計さらにこの製品設計には、1:10:100の100の努力が必要となる。

コア技術がコア・モジュールとなり、コア・プロダクツに挑戦するため、自立し、分散され、統合されたいわば体験的集合知メカニズムを発揮する場となる。

まさに、このプログラミング・フェーズには、ここでは超えるべき幾つかの技術的な罠、イノベーションの急所、ブレークスルーが必要ないくつもの峠が行く手を遮る。

プロトタイピングを通じた対話場が働き、体験的集合知メカニズムが働きだす。そうした知識創発活動が活性化されるためには、明確でスジの良い強い目標の共有に加えて幾つかの組織的な活動が実践させる機能が必要である。

問題は、次々に現れる。開発の現場は、それに追われる。また、それらの問題を解決するために必要な新しい技術や知識、新しい材料や新しい計測法や観測法、計測装置、新しい処理法や加工法等が必要となる。

その成果は、”コア技術の研究デザイン”から、”コア・モジュールの開発デザイン”へ、そしていよいよ、”コア・プロダクツの製品デザイン”へとフェーズアップする段階である。

C'5sサイクル・コンバージェンスの5段階論では、”カンパニ”から”コイン”へ、さらに”コイン”から”キャッシュ”へと、ここではその先の”クレジット”に繋げる必要がある重要で困難なフェーズである。

それらの資源をどこから手に入れるか、どの位手配するか、それらが何時入手できるかがポイントとなる。

プロジェクト・リーダのもと、サブリーダが支援しつつチームが編成され、プロダクツ開発活動が活発となる。

このプログラミング・フェーズでは、直前のプランニング・フェーズのサクセス・ストーリとそれに基づく、最大利益の最大化と最大リスクの最小化を狙うデシジョン・ツリー・チャートに基づいて、ビジネス・マスタ・プランを策定する。

またフレキシブルにプロジェクトをコントロールしつつ、体験的集合知メカニズムが発揮できるように、相互主観参入を可能とする、計画に縛られないフレキシブルPERT法が用いられる。

プロジェクトのマネジメントの各レイヤが機能や役割をどのような姿勢で担うかも検討すべき重要なテーマとなる。

最後に、このフェーズで必要なデータ分析法について、従来の方法とその限界を簡単に説明し、連環データ分析のアプローチを紹介したい。

1.◇プロジェクト・リーダがコア・プロダクツに挑戦

§1.1 プロジェクトにおけるマネジメントの機能

イノベーション型プロジェクトにおけるマネジメントとは、何だろうか?井深は、それを思想を持った技術として、その一端をF-CAPシステムと呼んだが、それは技術と呼べるものであろうか、またそれは、通常の、また単なるプロジェクトのマネジメントとどう違うのだろうか?

マネジメントを、Googleで検索するとドラッカーの定義が引用されてくる。そこでは、おおよそ3項目が機能や役割が挙げられている:

第一に、企業、病院、大学のいずれであれ、自らの組織に特有の目的と使命を果たす。

第二に、仕事を生産的なものにして働く人たちに成果を上げさせる。

第三に、自らが社会に与える影響を処理するとともに、社会の問題解決に貢献する。

多くの引用では、目標の設定自体も、マネジメントの役割としているが、ここではそこまでは明確ではないが、イノベ―ション・プロジェクトのマネジメントとしては、もっと明確に、目的の設定自体を含んだ定義とした方が良いように思う。

定常型ビジネスにおけるマネジメント論をデミングの小さなPDCAの改善サークルとして、「目的ありき、それも正とするサイバネチックの科学論」に押込められた、コントロール論と解説している場合もある。

マネジメントがヒトが絡む組織に関する役割である限り、固定された科学的目標や目的自体が、あり得ない。

つまり、達成すべき駆動目標は、参加者の目的群と、達成して得られる未来の社会的厚生への貢献という、いわば目的群の相互関係の中で進化し続けるものである。[紺野登]

イノベ―ション型プロジェクトでは、「目標をいわば仮設定」して、チームを造り、それを追求し、リファインし、効果的に活動して、成果を挙げ、社会問題に些かの貢献をもすることである。

また、ここでは、組織を構築することがマネジメントの仕事として定義されていない。

既存の組織からのイノベーションは、組織の生理学から、ほぼあり得ない、インベーションのデレンマの一つである。

イノベーション型プロジェクトでは、「組織ありき」では、後に述べるように自己矛盾で、ほぼ不可能である。イノベーション型プロジェクトでは、全く逆で、イノベ―ションのテーマや目的に合わせ組織やチームをビルディングして行くことも含まれる。

こうして見ると、環境の変化が大きい時代のイノベーション型プロジェクトのマネジメントは、次のように定義した方が良いように思われる。

プロジェクト・マネジメントとは、

「”未来の嬉しい、、、”のために、しかるべき期間の内に、ただ1の明確でスジの良い強い達成目標を定め、その達成のためキー・メンバーを集め、ソフト・アライアンスを組んで、必要な資源を集め、活動を分担し効果的に進捗し、達成目標をリファインしつつステークホルダと共に成長し、成果を挙げ、分配し、蓄積し解散するまでの、思想と技術をもって実行することである。」

とするのが良いように思われる。

特に「、、解散する」としたのは、プロジェクトの成果の社会還元には、解散後のヒトや、知財権の確保や活用等の出口戦略が難しいからである。

以下、イノベ―ション型プロジェクトにおけるマネジメントの役割を改めて整理する。

◆プロジェクト・チームの編成と5C'sコンバージェンス・サイクル

プロジェクト・マネジャは、いわばプロジューサの役割である。

プロジェクト・チームを組織化し活動を分担する。

プロジェクトは、複数の人や組織が活動を分担する複数のエンテティが参加し有限期間で行われる、アドフォックでフレキシブルな分業の体系である。

そこでは、参加するエンテティが投入した努力と、その成果への貢献度が、単にタイムで計測できるものではない。また、それらをマネーで仲介したり調整できる側面は限られる。

とはいえ、努力と貢献が新しい資源を獲得する限り、その共有の仕方も、プロジェクトをマネジメントする上で、マネーは、古くから基本的で便利な役割を果たしてきた指標の一つである。

ソニーの5代目の会長を務めた出井伸之は、新しいビジネステーマの組織体のマネジメントを、マネーのコンバージョンス・サイクルとして、5段階のフェーズで評価する仕組みを多様なビジネス分野を通じて共通に利用できるマネジメント法として実践しつつ開発しようとした。

この方法論は、プロジェクトばかりでなく、目的とミッションを持って変化に対応してフェーズアップする全ての企業や組織に対しても、有効なマネジメントの方法であると思われる。

従来型の定常的でゴーイング・コンサーンを前提にした企業が使っているPLやBS等は、いわば昨日の体温と脈拍だけで、健康度が診断、予測ができたかも知れない。

大航海時代以前には、緯度と経度の2次元の海路図しかなかった。しかしペルシャやギリシャの科学や哲学が遅れていた西洋に持ち込まれ、いわば経度緯度に加え、地球が丸くて回転していることから生まれた潮流が書き込まれたいわば3Dの海図が開発され、地中海から西洋への正確な貿易交流ができるようになって、大航海時代が拓かれたといわれる。

つまり、イノベ―ション・プロジェクトでは、その旅程に応じて、プロジェクト・チームの収集や編制にマネーが果たすマネジメントの役割の本質を理解する必要がある。

カンパニー、コイン、キャッシュ、クレジット、そしてキャピタルの5C'sコンバージェンス・サイクルは、変化する環境への対応情況を捉えるための、フェーズアップ・コントロールのためのダイナミックなマネジメント思想である。

プロジェクトの活動が拡大し、チームが拡大し、拡大した資源が必要となってくる。そこには、投資と融資とソフトアライアンスが登場する。

ソフト・アライアンスは、直接マネーに関わらないエンテティの連携のスタイルであって、次節で触れる。

◆ 資源の収集とマネーの本質

本来、マネジメントの機能は、資源を収集すること、それを編集し、運用すること、そしてステークホルダに還元することである。

イノベーション・プロジェクトの資源収集法は、昔から、いろいろな方法が開発されてきた。

古くからの厄災を払う大仏や寺や神社の建立では、勧進帳を持って僧侶が全国を行脚した。

ダムや河川の治水事業またや、多分ピラミッドや万里の長城等でも、ステークホルダに成果を還元する仕組みとして開発されてきたに違いない。

イベントでも、日本では無尽や講等があった。また相撲も勧進が多目的に行われるし、祭りでも祝儀が集められる。勧進元は、施主が務める場合もある。

古来、ビジネス・セグメントに関係するステークホルダの共通言語は、バランスシートであった。その誕生は、AC.1000年ごろのイタリアの都市国家ベニスの商人達だったと言われるが、そのころは、まだ商船や商船団ごとのマーチャンダイジングのプロジェクトであった。

その都度、船を仕立てて、資本を提供するか、荷物を預けるか、一緒に自分も船員として積荷も担ぎ込んで働くなど、出発から帰還までのプロジェクトであった。それを借方と貸方に分けて記載し、財産を管理していた。

1600年頃にオランダが東インド会社を造って、継続的ないわばプロジェクトのプラット・フォームとしてのエンタープライズを実現させると、組織の継続が目的化し、ゴーイング・コンサーンがその目的になり、事業継続が善となった。

リングリング等のサーカスや、ホリデー・オン・アイス等の氷上レヴュー等では、1枚の企画書ができると、証券会社が、リミッテッット・パートナーを募り、コアな資金が集まると、パートナーの枠が広げられ、プログラムが動き出す。

現代の映画制作でも、プロジェクト・ファイナンスとして資金計画とキャッシュ・フロー計画が組まれる。そして、映画が1本づつカンパニーを構成する。デズニーやソニー・ピクチャ等のスタディオは、それらのカンパニーに対し0~100%までの範囲で投資し、回収する。投資割合は、ポートフォリオのポリシーによって決められる。いわば、スタジオは、映画を創発するプラット・フォームである。

このとき、映画であれば、コア・テクノロジーは、いわばヒットの可能性が伺える1冊の本や脚本を見つけることに相当するであろう。そして、コア・モジュールは、映画の質に責任を持つ監督と映像のイメージを担う主演と、それらを統合するシナリオライタなどのコアチームの編制であろう。

◆プロジェクトにおけるゼネラル・パートもしくは里親

イノベーション型プロジェクトのスタートアップを支えるのは、いわば縁故者やゼネラル・パートナー型投資家が必要と言っても良い。いわばエンジェルやパトロンでも良い。

イベントや建物等では、ゼネラル・パートナーが身銭を切って施主となり、無限責任を負う。時に、施主は総請とかゼネラル・コントラクタに一切を任せることになるが、全ての責任を持つものが必要となる。NPOでも通常理事がその責を負う。

勧進や証券会社が、一般の投資家やリミッテット・パートナーに小口のお札や債券を買ってもらうが、それらは有限責任である。

大企業では、本社の管理下となるか里親となる事業部等にそうしたゼネラル・パートナーが任される場合がある。

ゼネラル・パートナーは、そのプロジェクトに資源を提供するかわり、生殺与奪権を握ることになる。

既成の組織は、その自己保存本能という組織の生理学から、成長を始めたプロジェクトを排除する症状を発症する場合が多い。それは、既成の組織のライン部門ばかりでなく、専門スタッフ部門が、実力者であるトップ・オブ・ラインの意向を忖度し、または、その意向に反しても、専門知識やルールを使って官僚的な”受動態的攻撃性”を発症する場合が多い。

いわゆる自己免疫反応による”悪阻(つわり)症状”である。特に、哺乳類型の日本での症状を指摘するヨーロッパの経営者がいる。

トリニトロンでは、井深はそれに万全の注意を払っていた。しかし、そのため、井深自身が社長の座を追われる危機を迎えたことがあった。

プロジェクト・マネジャだった吉田は、「今年の年末までに打開策が見つからなければ、プロジェクトは解散する」と、技術担当役員に申し渡された。その後、トリニトロン電子銃の発明となるのだが、井深と2名の中立な専務以外の役員全部が、シャドウマスク方式のライセンス導入とシャドウマスクブラウン管のプラント建設プロジェクトを発足し、再び井深を追い込んで行ったのである。

当初、井深を幼少から育てた母方の伯父の太刀川家や作家の野村胡堂等の縁故者の資本に対し、盛田家や銀行からの融資を厚くして自己資本を希釈することで急成長を遂げた結果、井深自身も何度かの危険にさらされたのである。

ベータでは、本社の技術企画部がその管理と指導に当たった。ときに技術的見地から、ときに法務的見地から、ときに資材部門がオイルショックによるコストアップによるビジネス基本計画の再検討論等毎月のようにプロジェクトの一時中止の経営会議が決議された。

この場合、里親は大崎のテレビ事業部であったが、その企画スタッフが、その度に横から口出しをしてプロジェクトを守った。

3.5インチMFDでは、親プロジェクトのOA事業部自身がスタートアップで、本社の岩間社長の直轄プロジェクトであったため、不安定であったが、岩間が亡くなると、情報機器事業本部に預かりとなって、OA機器は、USでは大きな手応えを感じたが、解体された。親プロジェクトを失なって、3.5MFDは、OEMに特化した事業部として発足した。

ベータの時、ドラムとICのOEMを拒否したことが、松下とビクターとのアライアンスの失敗に繋がった経緯が、新しく社長になった大賀典雄や本社の専門スタッフのトラウマになっていた。

そこで、キーデバイスを外販することにし、まず3.5インチMFDドライブのOEM事業に舵を切ったのである。ただ、3.5インチのメディアの特許を100万円で公開したのは、やややり過ぎだった。1枚に着き1円でも採って入れは、その後30億枚の出荷となったのである。そして何より中国などでも100万円で粗雑品を生産したり、富士の山麓に産業廃棄物から掘り出すような業者が価格や品質を乱し、フォーマット寿命を縮める結果になった。

それでも、世界標準をかち取り35年間ICT産業界とソニーに貢献した成果は、仙台工場を保有した磁気製品事業本部とソニーの利益に大きく貢献した。ベータテープと3.5インチフロピーと8ミリテープは、それぞれの親のハードが撤退した後も、各世代の大きな残存者利益を享受したのである。

アップルのスチーブ・ジョブス自身も、3.5インチのMFDをソニーから買い付けることに成功してMACが成功するとアップルを追われた。

ただ、その教訓を胸に、再びアップルに還ってきたとき、彼は、今度は株主つまりゼネラル・パートナーとなって、胸を張って帰還し、それを待っていた彼を知る役員達に、スタンディング・オベーションで迎えられたのである。

◆融資とベンチャーキャピタルというマネー

このプログラム・3.0フェーズでは、キャッシュが必要となる。試作も拡大、関連業務の拡大に伴う人件費の増大、設備投資、材料の仕入れ等である。

もしベンチャーで独立してイノベーション型プロジェクトを興せば、ベンチャーに対し融資の条件は厳しい。

融資に対する利息は、キリスト教の新約聖書や旧約聖書でも禁じられ、ユダヤ教でも禁じられてきた。同じセム教であるイスラム教の国では、今も禁じられている。

時間は、神から人間が預かったもので、利息はその時間を奪うものであるとされている。

銀行は、現預金が有れば貸すが、なければ貸さない、いわゆる「傘が有れば傘を貸し、雨が降れば傘を採り上げる」と言われた。例えば傘が3本必要であれば、手持ちに3本傘があることを見せなければならない。これは昨今ご法度とされるが実体はあまり変わらない。

おまけにベンチャーの経営者は、2重の連帯保証を求められる。政府系の信用保証協会は、いざとなると銀行より血も涙もないとは倒産した有望だったベンチャーの言葉である。

日本では、ベンチャーキャピタルが投資をすると持ちかけてくるケースがあるが、その内容のほとんどが3年間で売上を3000万円から3億円とし、単年黒字を達成してIPOを目指すという条件が提示される。これでは、実質期限付き融資で、途中で引き上げられ、懲りているベンチャーがある。

最近でこそ、13年間というソフトバンクの孫さんのようなファンドも出て来たようであるが。

ソニーの場合、日本の家電販売ルートを押さえていた神田の問屋街から締め出されていた結果、盛田は、海外の販路を開拓した。海外でも問屋から相手にされなかったが、トランジスタテレビの信頼性が高かったこともあり修理サービスが1/15とまさに真空管とは桁違いであったため、問屋を必要とせず、また小型でショウウインドウのケースに入れて、時計や宝石やカメラ売り場に並べることで、ワンステップ販売ルートをコツコツと拡大して行った。その結果、船積みをしたフリー・オン・ボードの段階で、キャッシュが入ることになった。問屋では、毎月20日締めの手形決済と比べ、キャッシュが回ったのである。そして、部品は逆に手形であったので、キャッシュは普通の家電企業と違って何倍か大きく見えたのである。こうして融資を大きく受けられるようになると、自己資本比率は下がる。その結果、売上が伸びると、その比率を低くしている限り、成長率は、レバレッジが効き、成長率も高く維持できたのである。

これは、今で言ういわばデュポン・システムにおける財務レバレッジを効かせることで、急成長をさらに加速するいわばターボチャージャとなったのであった。

キャッシュは、多義的である。昔は、モノを売ったアリバイとしての売主の義務の証として、つまり物々交換では品質情報を持っている情報の非対称性の補償という意味合いの機能を持って具現化された貝殻やそれに擬した土器であったともされる。

自ら株主になりたいと突然名乗りを挙げる投資家が歓迎されるとは限らない。2000年前後にベンチャ―として起業し、GAFAやツイッタやマイクロソフトから直接投資や、M&Aを持ちかけられたりしながらも振り向きもしないシニア・ベンチャー達が知る範囲で5社を下らない。20年間も一緒に、世界に伍して最前線を切り拓いてきた仲間と誇りと夢が有るからである。

政府は、ようやく今年2020年7月「総合科学技術基本法」を改め「科学技術・イノベーション基本法」と、初めて「イノベーション」をキーワドに入れた法律の下、会議を開き、「政府系機関から、スタートアップ向けに20年間の制度融資や資本性ローン、出資の供給を実施。さらにベンチャーキャピタル向けのファンド資金供給も強化」等を盛り込んだ。ただ、実際には、こうしたシニア・ベンチャーには、ほぼ、回らない官僚的で保守的な仕組みや手続き運用となるに違いない。

日本の技術立国は、1985年に米国から骨抜きにされてから、4半世紀の間、基礎研究重視の「リニアモデル主義」に押込められてきたが、未だそこから脱しできていない。相変わらず「基礎科学至上主義」で、2020年7月の会議での総理の演説でもノーベル賞が引合いに出されている。

ターゲットも多様に細分化されており、大手企業や特定地域に限定の、各省庁の乗り合い方式でリスク回避が仕込まれており、まだ「ターゲット・ドリブン型」となっていない。

ただ、「イノベ―ション」が明文化されたこともあり、人文系、特にミクロ・エコノミーの若手の学者が、「科学」を旗印に、ベンチャーと組んで積極的に社会実装に取り組む流れが出てくることを期待したい。日本でもノーベル経済学賞をとって、ガラリと変わる可能性に期待したい。

◆ソフト・アライアンス

マネー・マネジメントは、活動の分担と成果を追求するビジネス・セグメントが使う重要な手段である。

マネーは、使い易いが多義的であり、プロジェクトのフェーズにより、チームの編成や、活動の分解と組立てのインセンティブや、また成果の配分や、蓄積や共有法等としての機能を分解し、組立てる便利ではあるが、限界や危険性もある手段である。

単独の企業では資源に限りがある。単独の企業では、時間がかかり過ぎる。

ソニーのトリニトロンでは、世界のデファクトスタンダードを採った米国のシャドウマスク方式のカラーテレビブラウン管に、一介の五反田のベンチャーが闘いを挑んだ。

それは、第2次大戦に参戦しながら先端技術のカラーテレビの放送方式で苦戦を強いられた米国が、満を持して世界制覇を目指した技術戦略への挑戦で、わずかソニーとソビエト連邦だけがクロマトロンで、その名もRCA:アメリカ・ラヂオ・コーポレーション挑戦した孤独な闘いであった。

日本政府は、米国のシャドウマスクの製造に関するノウハウを獲得するため、重大国家プロジェクトを我が国の各分野の最大手の企業を集めて発足させていた。

ソニーのトリニトロンに対しては、ブラウン管のガラス金型の設計技術を独占していた旭硝子からは、国家プロジェクトの方式とは異なるブラウン管への協力は、当然ながら協力を断られた。岩間和夫はそれを吉田進に淡々と伝えた。

ただ、日本電気硝子は、政府のプロジェクトからは外されていたが、自前の工場を滋賀の琵琶湖に近くに建設していた。

吉田進は、ガラス金型を旭硝子に依頼すれば10億円以上かかることも理解していた。そんな金は無い。ただ、大越明男なら金型の設計ができると踏んだ。

それは、マイクロテレビで9型のガラス金型を設計していたし、盟友の太刀川卓二がソニーの生産設備や製造治工具や金型試作を一手に引き受ける工作部の部長として、最先端のNCマシンを導入していた。

そして、日本では最も早い時季に、大越明男の下で石原忠夫がフォートランで有限要素法を使った、ガラスバルブの肉厚形状が、ガラス表面にどのようなテンション分布をもたらすかというデジタル・シミュレータが開発できていたからでもある。また、ガラスの表面にもしテンション:引っ張り力が出現するような形状となると、ブラウン管は爆縮し、数センチア角のガラス破片は10メートルも飛び散って、人体を傷つけかねない。

そうゆうことは、日本でもガラスの権威であった田村先生を毎月お招きして、カラスセミナとして、チームメンバーに勉強させていた。ガラスバルブの表面に、テンション・バンドを張り付け、オシロで張力を計測し、今でいう、デジタル・ツインモデルを造り、実設計モデルとコンピュータの中のデジタルモデルを共進化さえていた。

吉田進は、滋賀に飛んで、金型はソニーで設計することを約束し、ガラスバルブの生産を引きうけてい頂くことができた。

色選別機能のAG:アパーチャ・グリルは、大日本スクリーンに井深が、そのフレームは、研精舎、荏原製作所、住友金属等に、吉田進が協力を要請し、5案並列で開発するよう、プロジェクトへの参加の快諾を得ていた。これこそ、井深や吉田が、マンハッタン計画として知られた広島・長崎の原爆開発に学んだ手法であった。

それはまた、トランジスタ・ラジオで鹿井信雄が、マイクロテレビで沖栄治郎等のプロジェクト・マネジャ達が採った方法であった。

つまり、金銭的契約ではない、フレキシブルで、アドフォックで、いわばプロジェクトとその目的に共感し、信頼してチームに参加した同盟体であった。こうした企業連携が必要だったのである。

ソニーの第5代の社長だった出井伸之は、このソニーの先輩達が切り拓いたこの信頼と夢を共有する、共同体的概念を引き継いで、”ソフト・アライアンス”と呼んで大切にした。

それはいわゆる、M&Aのようなドライな金銭関係でもなく、また日本のウエットな義理人情の親子のような系列取引関係をハードアライアンスと呼ぶならば、これは、ソニーの企業文化遺伝子でもあったソフト・アライアンスと言えるであろう。

ソフト・アライアンスでは、目的群の共有と、そこに辿り着く道筋がイメージを共有する創発的共有が条件のように思われる。

それを共有できる人びとが広がり始めたとき、キャッシュまでの流れに繋がることになるのである。

繰返しとなるが、このチーム・ビルディングのためには、まず駆動目標の提示が必要となる、これには、あるメタファーの提示が有効である。それは、時に明確なコンセプト・メッセージであり、具体的な意匠デザインに対する自らの想いをそこに託すことである。

昨今、オープン・イノベーションが注目されている。

その原型の一つは、ソニーに有るかも知れないが、昨今のGAFAやイーロン・マスクも同様な戦略のように思われる。

彼らは、プラットフォーマとして、集合知やマッチング・メカニズムを巧妙に仕込んでいるように思われる。

とはいえ、一方この段階が、一番特許やノウハウ、著作権やブランド等の知的な資産が獲得できる段階でもあり、プロジェクトの出口の設計は、極めて大切である。

プロジェクト・ベースで考えるべきマネーの機能は、5C’sコンバージェンス・サイクルのマネジメント論で整理したいが、ソフト・アライアンスや多次元マッチング問題とも関係があり、後続する編や章で改めて採り上げたい。

§1.2 プロジェクト・リーダの出現

プロジェクト・マネジャからの委託を受け、実際に実行するのは、このプログラム3.0フェーズの主役となるプロジェクト・リーダである。

プロダクツのデザインを担当するプロジェクト・リーダは、プロダクツの基本機能と基本構成のアークテクチャを理解し、このキー・デバイスの技術的なボトルネックの開発を担当するサブリーダを起用するのが良いだろう。

以下、ソニーの3のケースを見てみよう

トリニトロンでは、大越明男がPLで、サブPLは、電子銃の開発担当が宮岡千里であった。電子銃の立ち位置から、ブラウン管の全貌の見晴らしがよいからでもあったし、明るくするには電子を多く送り出しかつ細く絞る必要があったし、電子が色選別機構を沢山すり抜けて、目標とする3色の蛍光体に上手くランディングする必要があった。

ベータマックスでは、木原信敏から引き受けた河野文男がPLで、サブPLは、メカ担当の芹澤彰夫であった。メカは、テープとヘッドのダイナミックな接合状態を記録時はもちろん再生時にも再現よく保たなくてはならない。これは、テープに記録された時間ガイド信号を拾って、テープを送る速度とヘッドが搭載されたドラムを回す速度の同期が採れるように調整しなくてはならない。いわゆる電気とメカが協調するサーボメカニズムの設計である。電気はまだ理論道理に動くが、メカがイナーシャがあり摩擦が働く。

テープは薄いプラスチックで緩むとヘロヘロとなって、スムースにヘッドに当り付けることが難しい。適度に引張って、同時に適度にブレーキをかけながら、走らせ高速で回るドラムに巻きつけた形で、ミクロンオーダの公差を守らなければならない。

3.5インチMFD:Micro Floppy Discでは、中山正之から松山がPLを引き受け、サブPLをエレキの田中義礼が引き受けた。田中は、世界初のトランジスタ電卓をソニーが開発した時、相次ぐ新機能の開発競争に明けくれる中、要求機能を実現するプログラムをメモリーに格納する仕組み・・・つまりCPUを構想した段階で、ソバックスプロジェクトが中止となった。現在スミソニアンには、世界初の電子卓上計算機として展示されているに過ぎないが、もしかしたら日本人がCPUの発明者となっていたかも知れない。アナログの電子回路技術者が多い中、数少ないアナログとデジタルの両党使いの回路設計者であった。

テレビは、サービス・コンテンツが、国家規格にしたがった放送番組として、一方的に供給され、視聴者は、限られたチャンネルと時間を選択するだけである。つまりホール・プロダクツと言っても、機能は限られている。

ベータマックスは、そのテレビ番組を選択し、記録し、時間をシフトして再生できる。後にはソフトのレンタルや購入も可能となったが、当初のサービス・コンテンツは、限られていた。ただ、番組の頭出しや、早送りや、タイマー動作等が要求される。番組検索は無理としても、早送りしながら映像が見える機能の実現は、ホール・プロダクツとして、歓迎された。やがてカセットテープは、放送の軛から放たれて、映画からというエンターテインメント・サービスとユーザをダイレクトに結ぶプラト・フォームとして進化して行くのである。

3.5インチMFDは、デジタルデータを記録し、検索し、編集し再記録し、取り外し、保管する。ワープロやPCに挿入する時、押し込時は手の力で押せばよいが、出すときは、ボタンを押して時に押し込んだときの力をバネに蓄えて置きそれを解除することで、弾きだされるようにした。ただ、スチーブ・ジョブスの要求でPCからの内部指令で出せるようにしたが、既に販売されていた手で操作する仕組みとの互換性を実現する必要があった。

芯金を使ったことで、その裏側は、開口部が少なくなり、ラベルの面積が、5.25インチのFDに比べ、5.25倍大きくなり、PCでもゲームソフト等では、その内容が表現でき喜ばれた。

郵送もでき、保管も簡単で、いわゆるプロダクツの機能や性能だけでなく、使能や魅能と言ったホール・プロダクツの条件を備えることに成功したのであった。これは、メディアというヒトがその心身の拡張欲求の発露であるとすれば、映画や音楽などのエンターテインメントである感性の拡張から、言葉と言う知能に関する記憶や編集に関する働きを拡張したいという進化に沿ったものであった。

こうしたPLとサブPLの統括するプロジェクト・メンバは、トリニトロンにおけるブラウン管では、大越明男の元に約50人、回路セットでは沖栄治郎の元に約50名であった。

ベータマックスでは、河野文男の元にやはり50人位であったがほぼ全員がVTRの素人であった。里親から外された、厚木工場の情報機器事業部のUマチック部隊からわずか1名だけの応援が派遣されただけだった。

3.5インチFCドライブでは、加藤善朗が事業部長となり、松山がPLで田中義礼がサブPLとなり、約30名位であった。

こうしたメンバーは、目標を共有し、問題を皆で共有し、同じプロジェクトの場で、いわば体験的集合知メカニズムを発揮し、ビジネスも成長させ、メンバーも成長し、ソフト・アライアンスを組んだ仙台工場のメディアや磁気ヘッド等や、HPやアップル等のステークホルダも進化したのであった。

スティープ・ジョブスが、3.5インチMFDを買いたいと厚木工場を訪れたとき、最後に近くなてって、NDA(守秘義務)条項が問題となった。MACの試作品を置く場所を隔離し、出入りするメンバーを限定し、その時間記録を残せというものであった。

「もし、問題が起こったらどう対処するか、ソニーでは全てのメンバーがその問題を共有し、解決に当る。それがダメであればお断りする」と突っぱねた。数分の沈黙の時間が流れた。

「判った。NDAは、無しとしよう。ゼントルマン・アグリーメントである」と、スチーブ・ジョブスは、口から押し出すように言った。今度はこちらに緊張が走った。

結果は、ほぼ毎日のように、問題が起き、それがテレックスで厚木工場に投げかけられ、それを毎日全員で検討し、ほぼ毎夜20時までにテレックスで応答するような状態になった。

OEMのようなB2Bのビジネスは、一度仕事が採れれば、後は次の仕事を請け負えばよい楽なビジネスかと思っていたが、そうではなかった。これは、ソフト・プロダクツと似ている。

ただ、コンスーマと異なる点は、そのキー・モジュールで、世界のトップを走ると、その応用プロダクツに関する数年先の情報が、黙っていても流れ込んでくるという事実であった。

また、アップルとのソフト・アライアンスの関係は、パソコンのディスプレイモニターのOEMに繋がり、映像だけでなく文字や図が表現できるIBMのPCのカラーモニタ化で、トリニトロンとの共進化にも繋がって行った。そして、ICT業界への発展に寄与できたのであった。

§1.3マネジメントは楽観と悲観の姿勢を分担する

◆アティチュードの配分

プロジェクトの運営には、姿勢の配分という問題がある。

サクセス・ストーリは、楽観的につくられる。

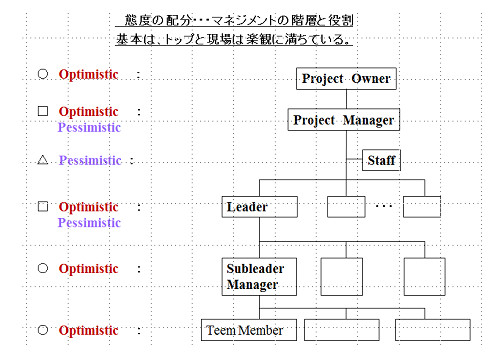

井深は、F-CAPシステムを発表したとき、マネジメントが採るべき態度の配分と分担についても触れている。

これは、マネジメントのレイヤーごとの責任の取り方と関係している。責任の取り方は、覚悟の仕方であり、下のレイヤーで起きたことを全て引き受けるという覚悟の示し方である。

全てを引き受けるとは、そこに参加したり投資したり、信用した協力者との約束を守るという手立ての構えや、権能を構え最後の最後は、自ら一人でも敵陣に切り込むという覚悟があるということである。

まず、トップマネジメントは、楽観的でなくてはならない。

トップマネジメントは、意思決定に関して、万全の責任を持つ。この責任をとる権能を許されたもののみがプロジェクト・オーナである。

このことは、現場のチームメンバーの士気に大きく影響する。

当然、現場もまた楽観的でなくてはならない。岩が有れば岩を砕き、山があれば山を踏み越えて突き進む気概と姿勢が必要である。

そしてその直接の指揮官であるサブリーダ役もまたオプティミスティックでなくてはならない。

トップの参謀を務めたスタッフにも、2の矢。3の矢を用意し、備えてトップを守り抜く覚悟が求められる。そしてもし、その全てが敗れたとき、自らが白刃を持って切り込む覚悟を持てと、元日本陸軍参謀でソニーの顧問でもあった長山先生から、井深の参謀役でもあった加藤善朗から伝承されてきた。

つまり、決定とは、いかなる結果が出たとしても、そのネガティブな結果の全てを引き受ける覚悟のことであると。

このための条件として、「態度の配分」というあまり聞きなれない、マジメント論のテーマがある。

トップのプロジェクト・オーナは、徹底的に楽観的でなくてはならないのである。

しかしそのためには、プロジェクト・マネジャは、オプティミスティックとペシミスティックの両面を持っていなくてはならない。プロジェクト・オーナには、楽観的に振る舞い、プロジェクト・リーダには、オプティミスティックとペシミスティックの両面を持って対処することが求められる。

このペシミスティックの視点は、プロジェクト・マネジャとプロジェクト・リーダの中間に立って、両者を支援するプロジェクト・スタッフにとって、絶対に必要な資質であり、姿勢である。

このいわば、マネジメントのポジティブとネガティブの姿勢配分の問題は、井深がF-CAPの基本的なフィロソフィの一つとして、第1回世界イノベーション会議で、ポスタに描いて説明したマネジメントの思想である。

[図7.1.1]

トリニトロンのプロジェクト・マネジャであった吉田進は、時に弱気になるプロジェクト・メンバが、プロジェクトから脱落したり、積極性を失って行きかねない危険を察知するため、メンタルヘルスの専門家を人事部の隣りサイドに就けていた。

トリニトロンでは、クロマトロンで失敗していた大崎工場の現場の多くが自信を無くし信じていなかった。吉田進は、こうした現場のチームメンバーを各班に分けて、当時茅ケ崎や箱根にあった温泉の保養施設で合宿を繰り返した。

トリニトロンの優れたところを説明し、プロジェクト成功する可能性やサクセス・ストーリを説き、それがソニーの将来や、そのために働く仕事の意義や目的を徹底的に議論させた。

それは、吉田らの開発部門が担当したクロマトロンで、大崎工場のメンバーは大変苦労して”苦労魔トロン”と陰で呼んでいたからでもあった。

こうした議論の場は、同じ大崎工場の総務の大竹が設定して、人事部門がバックアップした。当時大崎工場長だった高崎昇は、井深さんから相談を受け、工場長を吉田に譲ることにし、陰から万全のバックアップをしていた。

エンジニアは、本来ペシミスティックである。技術者は優秀な技術者ほど、本来懐疑的である.問題点に敏感で、ちょうどよい猟犬が獲物を嗅ぎつけるように、問題点が目に着く。それはちょうど、優れた猟犬が、獲物の居場所を嗅ぎつけるに似ている。

そして、そこから突破点を見出そうとする習性を持っているからである.

「問題だぁ!」と職場で大声を上げる優れたエンジニアのS係長等が居た。その声は、時に問題点を見つけた喜びの雄叫びに似てさえいたものであった。

研究肌の者の中には、「この現象は、私が発見したんだ!」と、みんなに宣言して、他のものにそこに手出しをさせない宣言でもあった。

逆に、ブラウン管系の優秀なエンジニアで、理路整然と、原理原則論から、このプロジェクトが持つ限界やコア・テクノロジーが実現できない理由を説得力を持って主張する者もいた。

一方その全く逆に、問題点を直観的に理解し、現象を見て、まるで魔法のような解決法を、ただ1人で次々と編み出す現場の天才的達人達も居た。

こうした多様なエンジニア達が、自律的に活動しながら、全体が健全に進展する組織的活動の場の確保が最も重要である。

しかし、プロジェクトの多くの参加者、つまり現場は、当然ながら徹底して、ポジティブでなくては闘うことはできない.

さらにこうしたマネジメントが安心してプロジェクトを進めるためには、独立した専門家によるKPIの測定と評価を司るGp.の存在が欠かせない。

マネジメントによる「事態の診断や判断」には、そうしたデータによる根拠や論理が求められるが、ただ、マネジメントには、「対応法の決定」や「対応法の徹底」、「結果の責任」は避ける訳にはいかない。

当然ながら、対応法の意思決定は、単独な1回の決定では終わらない。最終の決着に至るまで、次々と決定が、求められる。

◆最大利益の最大化と最大リスクの最小化

イノベーションの本質の1つは挑戦であり、もう1つは、守備である.挑戦は勇気であり楽観論とポジティブな姿勢である.一方、守備には臆病でペシミスティックな姿勢が必要である.

プロジェクトのトップマネジメントは、ポジティブなロールと態度を振舞う必要がある.何より個々の大目的群に共鳴した資金提供者や社会に対する約束に対し、メディアや噂等を通じてネガティブスパイラルに落ち込むことは避けなくてはならない.

一方、プロジェクト・マネジャと参謀スタッフは、ポジティブとネガティブの両面を引き受ける必要がある.

それが、Max.MaxGain-Min.MaxRisk戦略の肝である.また、これによりトップは、ポジティブに最適戦略をとることが可能となり、現場のパートナーも、安心があればこそポジティブに、岩が有ればそれを砕き、山が有ればそれを乗り越える勇気が出るのである.

プロジェクト・スタッフは、科学的な冷静なデータと理論的な根拠を示す義務がある.決定者は、その決定が最悪の結果となった場合の損害を償う用意が求められる.逆に言えば、結果を償える責務を追えるものだけが、決定者となり得るのである。

そのためのデシジョン・ツリー・チャートは、あり得る将来像を全て表現することで、決定者が決定する全ての結果を引き受ける覚悟を決めるための戦略ツールである。

このような意思決定法は、まだ学会でも研究が進んでいない。それは、科学的と言われるアプローチは、課題はキレイニ整った形で切り取るべきであり、そうして与えられると考えているからであろう。典型的には、ペイオフマトリックスに整理された形であるという思いこみで、問題自体を良い結果となるようにデザインするべしと中々考えられないからであろう。

◆プロスペクティングとしてのベータテスト

必要なプロジェクトの”コイン”を投入し、開発ターゲットのシステムに対応するチームを結成し、パートナーとの契約体系も探索しつつ、プロジェクトが発足する。

こうして、ビジネス社会のドメインが動き出すと、そこは、経済主体の価値共創のマッチングの場の機能が活発となる。

ビジネス社会のドメインの機能は、個人や企業や機関等の経済主体が、自律的に経済合理性で行動する場としてのプロジェクトでの活動することで、新しい秩序を模索しながら、関係者が効率的に価値を得ることである。

スケールアップの準備を急ぐ。固まりつつあるKPI群やその選択ポリシーの中で、要求特性群が固まり、機能とのメカニズム構造のデザインのリファイン問題となる。

また、成果の進捗状況の客観的評価状況の共有も不可欠である。また、最初のPOC:プルーフ・オブ・コンセプトの評価作業を進めることになる。そのため組織内におけるデザイン・レビューとその情報共有システムが必要である。

このフェーズでの中心的役割は、運営オペレーションと技術評価の機能組織が中心となり、市場参入とヴァリュエーションが入ってくる。

これには、自然資源環境にメディア資源を使って価値を発掘し、価値を交換して増幅することが含まれる。

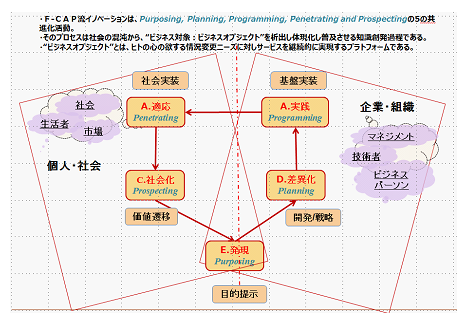

[図7.1.2]

しかし、ビジネス主体である企業・組織の活動は、ともすると生活者から離れ、市場や社会から遊離するビジネス・エージョントの独走を招きかねない。

そのため、開発されつつあるプロダクツやサービスやプラット・フォームが、その目指したソフトウエアを実現できるかを、開発者とは独立な、個人や社会の側にたったエージェントとしての組織内の専門家が、デザイン・レビューを担当しなければならない。

◆デザイン・レビューは、プランニングと表裏でKPIを媒介する

[図7.1.3]

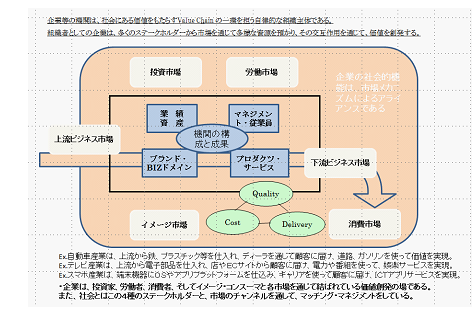

スケールアップの可能性が高まるにつれ、ステークホルダとの関係も広がってくる。

プロジェクトは、エンタープライズに姿を変え、その資源は、4種のチャンネルで、4種の市場とつながることになる。

生活者との製品・サービス消費市場、従業員との労働市場、投資者との投資市場、そして地域とのメディアに映るイメージ市場である。

デザイン・レビューは、開発されたホール・プロダクツが生活者や社会に適応でき、成長できるかのプロスペクティング:展望を確認することである。

デザイン・レビューは、ユーザのユースケースとしてのCQD:クオリティ、コスト、デリバリーの評価である。

とはいえ、QCDは、設計の基本的KPIである。ただし、歴史的には、工場内から始まったこれらのコントロールの概念は、その外に視点を拡大する流れに乗って、マネジメントの概念に進化してきた。

つまり、クオリティ・コントロール、コスト・コントロール、そしてデリバリーコントロールが、全てクオリティ・マネジメント、コスト・マネジメント、デリバリー・マネジメントに進化してきたのである。

クオリティ・マネジメントでは、当初工場内の品質管理や出荷時点の品質保証であったが、それが信頼性管理となり、顧客満足度マネジメントに進化した。

それも業界のベンチマークではなく、生活者の期待値が基準となり、ユーザ経験にもとづくライフスタイル・満足度が評価されなくてはならなくなっている。

コスト・マネジメントでは、当初科学的4M's等の諸標準による標準原価計算と、バリュウ・エンジニアリング等が適応されてきた。それが生活者の初期の投資価格、運転コスト、保守メインテナンスコスト、そしてリサイクルや廃棄に至るライフ・サイクルコストのデザインに進化した。

さらに、プロダクツの効用のサービス化が進むにつれ、個別のユーザ品質とユーザコストとそれらを仲介するプラット・フォームを含むエコシステムとでも追うべきものの最適化が、求められている。

|

|

工場内で

|

顧客の手元で

|

サービスコンテンツ実現度

|

|

Q:クオリティ

|

QC,QA

|

信頼性マネジメント

|

顧客満足度

|

|

C:コスト

|

CC,バリューエンジニアリング

|

ライフタイム・コスト選好

|

最適品質コスト

|

|

D:デリバリー

|

DC,最適ロットサイズ、カンバン

|

サプライ・チェーン、ヴァリュ・チェーン

|

プロダクツ・ソフトウエア度

|

[表7.1.3: QCDコントロールからQCDマネジメントへ]

デリバリー・マネジメントでは、当初、最適ロットサイズや、カンバンシステム等の最適在庫管理等がメインであった。しかし、カンバンシステムの限界が露わになり、技術の進展に伴うインベントリー・ドリブン・コストの概念が重要となり、またIoTの進化や宅配便等流通プロセスの進化で、様相は激変してきた。

インダストリー4.0やインダストリー・インタネット等のデジタルデータ化による、ビジネス・プロセス・イノベーションへの進展が期待されている。コア・プロダクツとして、生活者が求める初期のデリバリーや決済の手軽さだけでなく、サービス実現に必要な補完財の供給や、そのための生活スタイルに関するデータを扱う仕組みの安全性に関する評価と価値の提供システムの評価まで必要である。

さらに、用途と用法、その様相や様式が、新しいライフスタイルとして定着し、コア技術がコア・プロダクツとして進化するプロスぺクティブを展望的に評価する活動は、技術評価の機能を司るプロジェクト・スタッフ組織が中心となり、戦略企画機能との両面を担うことになる。

これは、ブランディング問題に関わる次章以降のテーマの一つともなる。

2◇コア・モジュールからホール・プロダクツへ

§2.1 コア・モジュールからホール・プロダクツへ

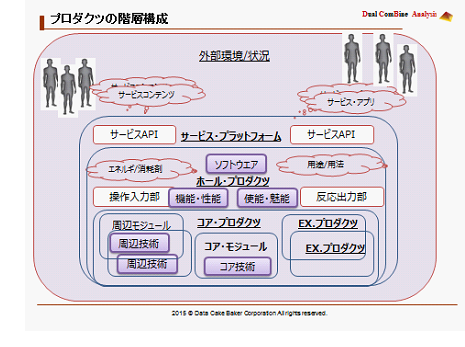

フェーズ1.0の研究デザイン段階では、コア技術の原理確認試作であった。フェーズ2.0のコア・モジュールの棲み付く場所を探索する開発デザインで、その次は、ここで扱う、自立できるコア・プロダクツの製品デザインのフェーズ3.0であり、次の商品デザインのフェーズ4.0に繋げるための重要な活動である。

例えば、自動車でコア技術がエンジンの新しい方式として、その原理試作に成功し、エンジンユニットができとし、それが実際の車のとして製品化して見たとき、実際に動いて狙った効率やスピードを実現できるかであろう。

新しいテレビでのコア技術が新しいディスプレイ方式の原理試作に成功し、デスプレイ・パーツができたとして、それが実際のテレビ受信機として製品化したとき、狙った明るさや解像度が実現できるかであろう。

ソフトのブラウザでいえば、触感で意味を探索できる新しいコア技術を使ったアイコン&ガイドマップの原理試作に成功し、それを実装するモジュールができたとして、それが実際のタブレットにサービス・コンテンツガイドシステムとして実装したとき、ヒトのイメージを誘って期待通りの行動を誘えることを実現できるか等であろう。

◆コア・モジュールは、コア・プロダクツを目指す

このプログラミング・フェーズ3.0では、新しいコア技術による新しいコア・モジュールが開発できたとし、その新しい用途と用法を探索し、それに対応し想定した現物のプロダクツ・デザインを行い形相化つまり、その様相や様式に必要な情報の固定化を終了する段階である。

これに先立つフェーズ2.0のコア・モジュールの開発デザインでは、すでに存在する製品カテゴリーの中で、棲み付ける場所、実存するアーキテクチャの中に、ポジショニンできなければならなかった。そこでは、既存の他のモジュールとのインターフェースの仕様で規定された。

新しいプロダクツとなるためには、新しいコア・モジュールが、従来のプロダクツ・カテゴリーの新しい応用領域環境とマッチングするために、それらのインターフェースとなる周辺デバイスを実装する必要が出てくるであろう。

そして、コア・プロダクツを何の目的に使うか、その用途や用法のために、既にある製品群やソフトウエアやサービスの生態系にどう挑戦するかの問題となる。

[図7.2.1]

◆プロダクツとはなにか?

では、一体プロダクツとは、何だろうか?

もし、初めて馬車を発明したときならば、馬を車に繋ぐために馬の首を巻く柔らかい首宛のマフラーのような肩当てを発明し、そこに車と肩当とを連結して馬の力が車に伝わる細くて強い腕木とその結合させる仕組みを開発するであろう。

ただ、馬を走らせ、方向を変え、止まらせるために、口に”喰み”を造って咬ませ、それを左右の綱で結んで、両手で引くことでコントロールできるようにしなければならない。

つまり、使うヒトの目的に合わせ、機能するように、各種のモジュールを組み上げて、馬とヒトの動作を含めた対話モードを含むソフトウエアを仕込む必要がある。

馬が、蒸気機関車になっても、また自動車になっても、飛行機になっても、この移動手段としての基本の機能や基本の構成は変わらない。T型フォードや現在の自動車も馬車時代のステアリング機構の原型は同じである。

また、オープンリールのテープレコーダでも、カセットレコーダでも、ウオークマンでも、スマートフォンになっても、この音楽を楽しむ手段としての基本の機能や構成は変わらない。

つまり、コア・プロダクツとして、その利用目的へのマッチング要件が、プロダクツ・デザイン仕様となる。

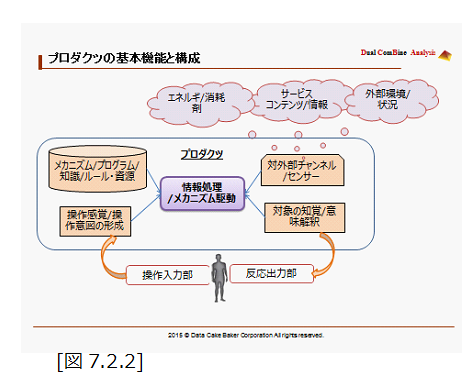

全てのプロダクツは、ヒトが“情況変更ニーズ”を感じ、何らかの操作感覚によって操作したとき、その意図を受け入れ、外部の環境情況に対応し、必要なサービス・コンテンツや情報を取り入れ、内部のメカニズム/プログラム/知識/ルールや処理資源等を使い、情報処理のアルゴリズムやメカニズムを働かせ、反応の知覚や意味を解釈し出力する機能を持っている。

あらゆるプロダクツは、”情況変更ニーズ”という”サービス・ニーズ”を果たすプラット・フォームである。

つまり、あらゆるプロダクツは、サービス・コンテンンツを提供するメディアである。あらゆるメメディアは、人間の心身のオーグメンテーションの欲求の自然な現れである。

新しいプロダクツとその利用法は、新しい利用法の様態としての新しいソフトウエアを生む。ただそれは、その古い利用法を含むサービス・コンテンツを進化させたものとなる。

§2.2 コア・プロダクツはサービス・プラット・フォームに

◆コア・プロダクツはホール・プロダクツを目指す

イノベ―ションのプロジェクトの”駆動目標”の状態を実現でき再現できるコア・プロダクツを目指したとき、それは、新しい用途と用法というユース・ウエアの実現を目指すことになる。

つまり、用途や用法というユースウエアを包摂する様相や様式というソフトウエアが、プロダクツ・カテゴリーを、ある文化社会の中で、その新しいポジションを確立して行くことになる。

このプロダクツ・デザイン段階では、その応用の情況にマッチしなくてはならない。つまり応用の情況という新しい要因が加わって来てその応用の情況という環境とのインターフェースそのものが、プロダクツの構成仕様となる。

ヒトが、初めて畑を鍬で耕したとき、鍬の先に着けた鉄を上手く土に打ち込んで土を起したとき、ヒトの手と鍬の鉄の刃を繋いだ柄は、固い樫の枝であったであろうが、その形状や重さは、手に馴染むようにデザインされたであろう。

これが、馬を使った馬耕になっても、ガソリンを使った耕運機になっても、基本の目的や情況は変わらず、基本的な構成や機能は変わらない。

そうしたコア・モジュールが、スジの良い技術でスジの良いコア・プロダクツとなるためには、周辺の技術の進化を素直に反映でき、プロダクツスタイルが、社会に豊かさをもたらす応用領域を拡大させ、その使い方(使能)や使って喜びが広がる美しさ(魅能)を実現できる能力を持つことが望ましい。

コア技術でサービス・ニーズが実現できることを示す試作と、構想設計を、実際のフィールドで、デモンストレーションする必要がある。

それは、生活者が、実際に操作し、その情況変更ニーズにこたえ、対象オブジェクトが変形するメカニズムが働き、情況の変化が起こることを確認する必要がある。

また、サプライ供給が働き、オープンネットワークの自立系が働くような環境を整える必要がある。

簡単にいえば、ホール・プロダクツが情況に対応できる、新しい用途と用法や、新しい様態と様相という風情や振る舞いを身にまとった、サービス・ニーズに対するソフトウエアとなるのである。

◆ ホール・プロダクツはサービス・プラット・フォームを目指す

新しいソフトウエアを開発するため、まず、必要な機能や性能や使能や魅能を備えた”ホール・プロフダクツ”を目指す。そしてホール・プロダクツを試作と評価を通じて、形態デザインと機能仕様書と製品仕様書をまとめること、および生産に必要なプロセスを設計し仕様を獲得する活動であった。そこに、新しい環境としてのヒトの心身の情況という要因が入ってくる。

こうして、プロダクツは、T.P.O.[Time, Place, Occasion]に応じてサービスを実現する使い方を備えたソフトウエアへと進化する。(因みにTPOは、石津謙一の造語だが、西欧でも容易に理解されるコンセプトである)

まず、単体のエンジンだったコア・モジュールを、ステアリングやパワー・トレインを組み込んでシャーシに組み上げることになる。

技術的には、コア技術の確認試作をうけ、周辺技術を含む独立したホール・プロダクツの活発な試作開発活動が必要になる。

[図7.2.3]

全てのコア・プロダクツとは、用途が未来に向かって成長するトラックに乗っている。そして、コア技術の発展性があり、その発展に従ってコア・モジュールも発展し、それがまた用途を発展させるようなスジの良いプロダクト・カテゴリーのことである。

新しい用途と用法の実現を目指したとき、直ぐに理解して使えるプロダクツが、ホール・プロダクツなのである。

そのため、ここでのアウトカムは、この製品設計のプロセスを通じて現れる問題を解決し、そのプロダクツ構成とそれを実現するプロセスの構成を形式化し、文書化し、権利化することである。

従来は、人力やガソリンなどの機械的な運動エネルギーのメカニズムだったものが、電気となるとモータが加わっていわゆるメカトロ時代となって、機能をメカらエレキに代わり、エネルギー効率が格段と良くなったばかりでなく、機能も複雑で微妙な性能や使い勝手の使能や使ったときに製品が自らの魅力をアピールできる魅能とも言うべき、新しいソフトウエアとなってその能力の開発の自由度が増えてきた。

こうした技術の発展の方向性は、物質やエネルギーや労力の不確実性を軽減することであり、サーキュラー・エコノミと言われる方向に沿って行くと思われる。

◆サービス・プラット・フォームはソフトウエア・コンセプトとなる

ソフトウエア―はプロダクツのデザインを規定する

井深大は、トリニトロンのプロジェクトでは、“家族が夕飯の食卓を囲んで観られる明るいテレビを造ろう”という目標を立てた。

その目標の背景には、ソニーの設立の趣意書に掛かれた“社会のコミュニケーション技術を開発する”、そして、“高い技術で社会の生活文化の向上に貢献する”というミッションがあった。この原点に立って、技術と社会のインサイトを展望し、目標を定め、座組みをし、プロジェクトを旗挙げし関係者からの協力を得たのだった。

また、ソニーとしてのビジネス領域をオーディオからビデオへ、それもパワーアップしたトランジスタの応用技術の向上というミッションもあった。

しかし、その先には、オーディオとビデオを記録再生できるベータマックスのためにどうしても通過しなくてはならないマイルストーンでもあった。一方、テレビは、最終的には家庭に入る情報の窓である、という大きな洞察があったのである。

しかし、実際に開発を始めて見ると、図のような、機能展開で、明るさと、鮮明度は、電子銃にとってトレード・オフの関係にあることが明らかとなる。

さらにその制約を厳しくしていたのは、硝子の加工精度と世界初のオールトランジスタ化という自らに課した目標だった。これらのディレンマをブレークスルーしたのが、GA(アパーチャ―グリル)の色選別機構の大きな発明だった。

端的に言えば、イノベーションは、いわばヒトの心のQualityとモノの心のFunctionが切り結ぶプロセスといえる。

その場は、混沌とした埋没知が組織の暗黙知と切り結んで、秩序を形成し始める、“人のこころとモノのこころの出会いの場を設え座を建てる”プロセスとなる。

開発プロジェクトでは、試作のフェーズがアップするごとに、Qベクトル群の構造が深くなり、また技術検討が進むにつれて、Fベクトル群の構造も深く理解できるようになり、それらの各要素の関係性Aの構造が明確になって行く。

QベクトルやFベクトルは、それぞれいろいろな属性、つまり多次元な属性を持っており、それらが各種のクロス表を構成し、関係性を持って進化する道をたどることになる。

◆ヒトとモノの心が出会うQFDというマチングメカニズム

社会でそのデバイスやモジュールを世に出た時、社会環境とインターフェースがとれ、サービス実現のためのホール・プロダクツを構成できるコンセプトの可能性の証明が必要となる。

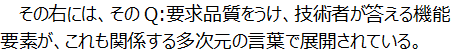

品質機能展開法は、QFD: Quality Function Deploymentは、ユーザが望んでいる多様な心のベクトルに対し、技術者が語れる機能の言葉がそれを引き受けて、コア・プロダクツがホール・プロダクツとなるためのマッチング・メカニズムツールといえる。

ヒトとモノの心が出会う仲立ちとして、マッチングするメディエイタ―として、プロダクツをデザインのため、日本で生まれたマッチング・ツールと言える。[赤尾洋二、]

QFDのQは“コトバ”データであり、効果的にリビングラボを活用して、ユーザのニーズと提供機能とを計画したプロトタイプで突合せ、改善する方向を得るマッチング・マインド・マップ法が有効となる。

さらに開発されるべきシステムやプラット・フォームは、ニーズと機能とその連環度のデザイン問題であり、それもステークホルダが複数ある場合は、複数のQFDの展開表を同時に、統合して扱う必要が出てくる。

[図7.2.4]は、トリニトロンの開発の最終段階までの活動の概略をQFDでまとめたものである。

図の左側にヒトの心が望む多様な次元の言葉が、その「背景」を踏まえ、当時の生活に溶け込んで欲しいカラーテレビへの要求の言葉が階層化して並んでいる。

”何時、どうゆう人達が、そのような場面で、何を、どのように楽しみたいのか?”、そのために、”明るさ”、”綺麗さ”、”消費電力”等の評価ベクトルが並んでいる。

[図7.2.4]

こうした”概念的クロス表”は、”トリニトロン電子銃”と、”AG色選別機構”というコア・技術に結集し、トリニトロンブラウン管という画期的なコア・モジュールに結実したのである。

その下部にある”評価ゾーン”には、従来のシャドウマスク方式や、失敗だったクロマトロンなどが、評価のために、それらの良い点のリファレンスモデルとして、比較されている。

図の左側にヒトの心が望む多様な次元の言葉が、その「背景」を踏まえ、当時の生活に溶け込んで欲しいカラーテレビへの要求の言葉が階層化して並んでいる。

”何時、どうゆう人達が、そのような場面で、何を、どのように楽しみたいのか?”、そのために、”明るさ”、”綺麗さ”、”消費電力”等の評価ベクトルが並んでいる。

その右には、そのQ:要求品質をうけ、技術者が答える機能要素が、これも関係する多次元の言葉で展開されている。

ここに示したのは、概念的QFDのクロス表であって、地際には、クロス表の表中のセルには、表側のサブジェク・トアイテムと、表頭のアトリビュート・アイテムの連環度を数値で示したデータが結ぶことになる。具体例は続編で例示しよう。

◆KANOモデルと魅力的品質

QFDは、日本から生まれ、世界的に普及したデザインツールであるが、日本から生まれた品質管理に関するKano モデルもまた世界的に有名である。

KANOモデルでは、Q:品質を、3つのカテゴリーに分けて定義することで、その意味を明確にしている。

B = 当たり前品質

通常、品質というと良品とか不良品等と判定されますが、これは当たり前品質のことである。

これらは必須で、優先順位の高い機能で、これらの機能は製品が達成する必要がある。

ただ、このような基本的な属性はどれほど優れていても、製品について顧客はどちらでもよいと感じる傾向があり、これらは最低限の機能となる。

L = 一元的品質

一元的品質は、パフォーマンス要件とも呼ばれ、顧客満足度と直接的に関係する大切な品質であり、これが減少すると満足度は低下する。

多くの場合、製品の価格はこれらの属性に関連しておりバランスを取る必要がある。

E = 魅力的品質

これは顧客が当然とは考えていない機能であり、競合他社に対して製品を差別化できる極めて大切な品質である。

世界が日本の品質管理に注目した理由づけとしてKANOモデルを有名にしたように思われる。

一方、平林千春は、製品の能力として、4種を挙げている。機能と性能と使能、そして魅能である。

これについては、第9章で採り上げる。

こうしたいわば品質のレベルや分類は、QFDの要求品質の構造を理解するために、機能する概念である。しかし多数のクロス表を同時処理する必要があるので、連環データ分析が有効である。

具体的な事例は、続編で採り上げよう。

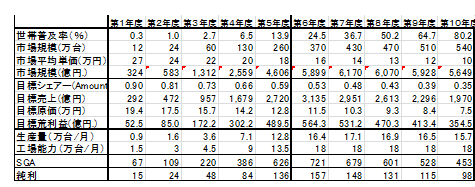

§2.3 ビジネス・マスタ・プランを作成する

このフェーズのアウトカムは、技術的裏付けたビジネスのサクセス・ストーリを作り、ビジネスなスタープランを作成することである。

これは、プロジェクのスケールを規定する。

量産体制や内外作つまりパートナー戦略、流通チャンネル開発、顧客獲得、普及展開戦略等の同機をとった戦略のための、マスタープランを策定する。

このフェーズ3.0にシフトアップする前に、サクセス・シナリオをメインストリームとし、その不確実性を評価し判断するデシジョン・ポイントをマイルストーンに埋め込んだ”フレキシブル・デシジョン・ツリー・チャート”を用意している。それは、最大ゲインを最大化しつつ最大リスクを最小化する”フレキシブル・デシジョン・ツリー・チャート”等が主要な役割を果たすものであった。

その誕生となった議論には、混乱もあった。ただ、井深と吉田と大越を交え、スタッフの加藤善朗がまとめたサクセス・ストーリと、マスタープランに、みんなの意見が収斂して行った。

はじめてワンガン・スリービームのアイデアが出されたとき、電子銃の専門家だった宮岡千里がその加工法の難しさをもって反対したのである。大越はすぐ3つの加工法の案をポンチ絵にまとめた。加藤はそれらの試作をパラレルに進めて、一端デシジョンする時点を設定した。そしてその先で必要となる一連の開発プロセスのストーリを書きこんで行った。

宮岡が反対したのは、自分の上司の吉田や大越が、ひょとすると素晴らしいアイデアを持ち出してきたことに対し、いらだちやジェラシーと共に、最も専門家として本質的な問題点の見落としについて、すぐ指摘しきれないいらだちもあったに違いない。

加藤は、「最初に良い答えが用意してありさえすれば、議論は混乱する程早くまとまるものだ」と語っている。

◆プロジェクトの大目的の社会的意味とは?

プロジェクト・マネジメントの重要な役割は、このフェーズでは、ソフト・アライアンスだけでは間に合わない資金の準備がある。

井深は、このために、プロジェクトの達成目標と厳密に区分して、目的群と呼んだ。紺野登教授は、井深の研究した新幹線とアポロ計画の研究資料を分析し、この目的群を、大目的と小目的に分解した。

小目的群は、プロジェクトに直接かかわる個人や、各企業の分野等の参加する主体の目的であるとし、大目的群は、大きな社会的、公共的立場から、長期視点からのそれであるとし、機能を明確にした。

ウエッブは、アポロの意義を、各機関に訴えて支援を求めた。

政府には、立ち遅れたミサイルや人工衛星でソビエトを逆転すると。また産業界には、高度な技術の開発を国の予算でと。

また国民や議会には、子供達の科学技術への夢や教育のため等とし、議会からの予算を獲得することに奔走した。

国鉄総裁の十河は、日銀に支援を要請したが、日本はこれからオリンピックまでに高速道路を建設してモータリゼーションの時代に向かう時、斜陽産業の鉄道に金は出せないと、色よい返事がもらえなかった。

そこで国際銀行に直談判をしたが、後進国への高度なインフラ投資が優先する、と渋られた。そこで要求を少額にして後進国にも高速鉄道が必要になると口説き落とした。国際銀行が出すと、日銀も無視できなくなった。日銀が動き、大手銀行も動き始めた。ネットワークの外部効果が働きだしたのである。

状況は、トリニトロン・プロジェクトでも、同様だった。

キャッシュフロー・マネジメントの基本計画は、無かった。それは、後に出井伸之がプロジェクト・ファイナンス等から5C’sコンバージェンス・サイクルマネジメントでみるように、イノベ―ションのフェーズを登りながら、逐次デザインして行く以外には無かった。

井深は、まずプロジェクト・マネジャとして、半導体開発部から独立して電子管開発部を率いていた吉田進を、全身全霊で説得した。

そして、ブラウン管でも、電気回路でも、多くの企業が、自腹を切って、プロジェクトに参加して頂いた。ただ、井深はもちろん吉田進の説得が実ったのである。

ただ、こうした外部からの支援を取り付けることは、いわば約束であり、契約であり、自由度やフレキシビリティを制約するものである。

これは、後に「説得工学が必要だ」との井深の言葉になるが、出井伸之は、これをソフト・アライアンスと呼んだ。

紺野登は、これを目的のオーケストレーション呼び、目的によるマネジメントと目的のマネジメントとして、目的工学を提唱している。

ソフト・アライアンスと5C'sコンバージェンス・サイクルについては、章を改める。

◆ビジネス・マスタ・プラン

ヒトは、イメージできるものにしか共感できないので、ステークホルダの共感をえるサクセス・ストーリは、必要である。

その一つが、内外作ポリシーの基本計画ではあるが、それもソフト・アライアンスのコア部分である。

フェーズ3.0では、サクセス・ストーリに従ったビジネス・マスタ・プランが必要となる。

[表7.2.5]

ここに示したものは、ベータマックスの時に、本社の技術企画部と大崎工場のスタッフが、1枚の黒板に2から3時間位で書きあげたマスタープランに近いイメージのものである。

手順は、

1)世帯普及率から市場規模として出荷台数を予測。

2)市場平均単価を想定。当初は業務用Uマチックの半額の27万とし、10年後10万円。これで市場規模を推定。

3)シェアを想定。最初90%とし、10年後35%で頑張る。

4)原価率を73%に設定し、年々の目標コストを設定。

5)SGAを20%と設定。(純利率7%、総資産利益率7%)

6)生産設備規模は、1.5万台/月のラインをユニットとし、5年間で12ラインまで用意する。

これをベースにして、関連する各種の計画が練られて行った。

コア・モジュールは、ドラム、ヘッド、リニアIC、そしてベータカセットテープ等であった。

また、当初は、プリダクツのコンセプトデザイナ-でもあった盛田の”ビデオ・テレビ”というコンセプトで、テレビと一体型としたため、18インチのトリニトロンテレビが選定された。

しかし、1体型のプロダクツ・プランニングとなったため、幾つかの問題点が出てきた。

この計画は、しかし、松下さんを説得することが失敗に終わり、立ち上げに2年間以上のロスを生じることになり、創業者利潤を失ったばかりか、その成果を他社やハリウッドに譲り渡すことになった。

トリニトロン計画でも、ビジネス・マスタ・プランは、ほぼ似た構成で、似た規模感であった。ただ、カラーテレビの普及率、市場の立ち上がりをどの程度と見るかで、議論があった。

カラーテレビの市場予測は、ベータの時より難しかった。結果は、家電各社の投資計画の新聞発表を足し上げた規模で、各種の調査機関や銀行の予測の2倍を超えるスピードであった。白黒テレビのカラー化のニーズが明確だったのと、東京オリンピックが追い風となり、結局市場は供給制約となった。

量産立ち上げは、月産を1.5万台のモジュールで積み上げたが、造れば造るだけ売れたのである。

ただ、当初シェアー目標では懸念があった。ソニーは系列店が300~600店で、松下電器の4万店から7万店と桁が違って居た。おまけに自動車をもっていない小売店がメインであった。

また、問屋さんがソニーの扱いを渋っていた。理由は、トリニトロンはオール半導体で、修理サービスの小売店への支援業務が、都問屋のビジネスの重要な部分を占めていたが、トランジスタ回路の理解が難しかったからでもある。

修理パーツが真空管用のモノと違っていたこともあるが、決定的だったのは、故障率が、真空管方式に比べ、1/15位で劇的に少なかったからである。

本来、こうした中長期計画もまた、使い捨てにし、常に見直すべきものである。

それは、中期的展望から逆に現在を見て、現状を理解し、今、現在何を成すべきかについて検討する仕組みだからである。

ベータマックスでは、このビジネス・マスタ・プランが、やがてナイーブに使われ、負け戦の傷を深くしたことがあった。マスタプランではシェアーの凋落を確り読んでいた。ただ、松下とビクタの同盟への説得に時間をかけ過ぎて、急速に追い上げられ、計画以上早く調略した。それに拍車をかけたのは、まもなく出てきたレンタルのピンクものビデオソフトであった。渋谷の路地裏のレンタル店での展示シェアーは、ハード本体のシェアーの先行指標を示すものであった。

ただ社内官僚達は、その傷を覆い隠すかのように、市場規模の成長を低めに読んだデータをベースに月々の生産販売計画を立案しつつ、何とか回復のチャンスの挑戦を、必死で追い続けたのである。

井深の「計画は無い方が良い」というテーゼは、スタッフやマネージャは、確り肝に銘じる必要がある。

3◇ 計画と実行が響き合うプログラミング・フェーズ

§3.1イノベーション・プログラミングのF-PERT法

ここでは、第3のプログラミング・フェーズのコア・マネジメント技術の一つであるF-PERT: Flexible Programming Evaluation and Review Technique 法を紹介する。

これは、一見、プロジェクトの計画法であるように見えるが、計画を否定し続ける明確な思想をもった計画法である。

◆イノベ―ションは、通常の組織からは生まれない。

極論すれば、イノベ―ションは、プロジェクトからしか生まれない。

それは、全ての組織が持つ、自己本能から来る。いわば受動的攻撃性という組織の生理学で説明できるが、その研究はまだ発展途上である。[ミュラー・タイム]

しかし、イノベ―ションは一人では何もできず、新しいチームと資源の組合せが必要で、そのための新しいマネジメントの思想と方法とその運営法が必要がある。

不確実で困難ないくつもの峠を越えるためには、明確でスジが良い強い達成目標を共有すること、およびそれに向かって、時々刻々と進捗する情況をリアルタイムで共有することが、必要である。

そのための手段が、ここで紹介するF-PERT法である。これによってのみ、困難な峠を突破するためのいわば、”体験的集合知メカニズム”が発揮されるであろう。

一般のプロジェクト・マネジメントの方法論は、国際規格として、PMBOK(Project Management Body of Knowledge等が1996以来制定され、累次改定されて来ている。

しかし、技術の開発過程を含む新製品開発型プロジェクトは、従来検討されてきた大型の建造物やITシステムに代表されるような、目標の構造体が予め具体的に予定できるプロジェクトとは、非常に異なっており、その非定常性が際立って大きく、多様な局面を持っているという特徴がある。

一方、定常的固定的組織を超えて遂行されるITの進展に伴う新しいサービス産業におけるプロジェクト的アプローチがケースが増えている。

むしろビジネス・プロセス・リ・エンジンイアリングや日本経営工学会から提唱されたビジネス・プロセス・イノベーション等や、昨今注目されている、ティール組織の運営法がこれに近い。

開発型プロジェクトの特徴は、目標を追求しながら、状況に合わせ常にプログラムを変更して対応する必要がありこれを原則にするということである。

この方法の利点は、新製品開発を成功させるために、理想追求型で、フレキシブルにプロジェクトを運営するためのマネジメントをサポートできるということにある。

フレキシブルPERT法は、新製品プロダクツや新サービスの開発のためのプロジェクト・マネジメントの方法について、トリニトロンカラーテレビの開発時に開発されたF-CAPシステムを構成するこの開発プロジェクトのっフェーズ3.0で主役となる、スケジューリング法である。

F-PERT法の時間のマネジメントとコントロールにおける計画という手段に対する基本思想計画法について整理しておく必要がある。

◆ F-CAP法の理念とF-PERT法によるマネジメントの思想

最初に考え方を整理し、その立案法を説明し、最後にその運用法を説明したい。

「フレキシブルPERT法」の立案法と運営法は、そのF-CAPシステムとそのプロジェクト・マネジメントのフィロソフィーである、

(1)理想主義、

(2)革新主義、

(3)柔軟主義、

(4)自律主義

などが前提となっていることを理解しておくことが必要である。[5]

このF-CAPシステムは,最大ゲインの最大化を狙いつつ,最大リスクの最小化を狙ってコントロールするために確立されてきたものである。

そこから,計画に対する,理想形を追い,トップダウン的な取り組み姿勢が基本となる。

(1)時間は,競争優位に立つ唯一の条件である。

(2)お金は無限にあると考えよ。

(3)人も人材も無限にあると考えよ。

(4)制限条件に頼って発想するな。まず、制限条件をはずして理想形を考え,次に制限条件を挑戦の対象としてモデルを作れ。

(5)前例は常に打破すべきであり,従う事は恥。

このような基本姿勢を持った「F-PERT法」は,「F-CAPシステム」を構成する他の要素である「デシジョン・ツリー・チャート法」や,「デザイン・レビュー法」によって,支えられている。

◆ F-PERT法の時間の管理に対する基本思想

この考え方から、時間の計画を使う管理の方法に関し、以下のような基本的な考え方が出てくる。

管理という日本語では、危険で残念なことに、コントロールもマネジメントも区別しない。

科学的管理法という考え方は、サイエンテフィック・コントロールの意味で使われる。これは、”最初に科学的標準ありき”の素朴な標準化思想である。

これは極めて、素朴で単純なヒトの要素を無視した自然科学的な、サイバネチックスの思想である。時間計画も、先に正しい目標ありきで、それに向かって制御するという安易な傾向に走りがちである。

その典型的な考え方がシューハートのPDCやこれを単純に拡大したデミングのPDCAがある。

このデミングの改良に対し激怒したシューハートをなだめ、新しい概念としてまさにコントロールから、マネジメントへ進化させようとしたのが、坂元平八であった。

一度は、デミングもシューハートもそれに納得したが、デミングは、1986年のアメリカでの復帰に際し、日本型の連続カイゼン方式としてのPDCAに里帰りをしてしまったのである。

目標は、単なる客観的で物理的で正当なターゲットではない、それに関連するステークホルダ達が創発する極めてヒト臭いものつまりマネジメントの対象なのである。

こうしたコントロール:統制という概念は、ドラッカーによって導入された”マネジメント”という概念とは、全く異なっているのである。

◆ 時間計画に対する基本的な考え方

時間の計画とマネジメントには,実務の日々の活動レベルのものと,もっと上位の不確実性を管理するマネジメントレベルのもの,技術的な問題点を管理するもの,また,ビジネスのヴィジョンとその前提を明確にする経営のマスタープランなどがある。

ここでは,それらが同時に策定され,一定の思想で運営されているという前提が必要である。

まず日々の実務的な開発活動の時間的計画と管理法について,そのかなり激しい考え方を以下に纏める:

(1)計画をその通りに進行することは良くない。

(2)計画は必要悪でありできれば無い方が良い。

(3)計画に捉われてはいけない。

(4)計画があると,それに安住して理想形追求を出来なくなる。

(5)計画通りにやることが目的になり,本質を忘れ,また,言い訳の理由となる。

(6)計画は組織をコントロールする手段ではない。

計画は,現状を一旦固定し,認識を一致させるために造るが,それは,現状を認めるためでなく,現状を疑い,否定し,打破するために作るのである。

イノベ―ション・プロジェクトにおいて、標準的な予定は存在しない。予算や、人員やタイムスケジュールに関する計画は、まず根底から否定するべし、という激しい考え方がその基礎にある。

ちょっと余談であるが、予定調和的な官僚向きの制度を持った組織は、フレキシブルに環境の変化に対応することができない。日本の法体系が、新しく挑戦できる範囲をポジティブリスト方式で許認可権を国が保持している限り、イノベ―ションへの挑戦できる範囲が限られている。この例の一つが、日本の著作権である。その虚を突いたのが、Googleであった。彼らは、日本にはサーバを置いていない。

◆ イノベーション・プロジェクトの特徴

1)新製品開発型プロジェクトの特徴

新製品開発では、同じタイプのテーマの繰り返しが乏しいため、非定常的特性が強くなる。

従来多く取り扱われてきた定常的のプロジェクトでは、従来からの証明済みの技術要素を、証明済みの組み合わせで利用できるケースが多く、かつその全体構想が事前に、かなり確定できている。

一方、新製品開発型プロジェクトでは、類似性のあるケースに乏しく、新しい技術要素自体の開発も含むため、その専門的な知見を持った新しい人材とその組み合わせ自体が新しい不確定性を増す意味を持つことになる。従って経験則を整理するのも難しいことが、指摘できよう。

|

構築物建設型

(定常型)

|

新製品開発型

(非定常型)

|

|

・達成目標が比較的、具体的で客観的に細部まで決まっている。

|

・達成目標があまり具体的に細部まで決まっていない。

|

|

・関係者が明確で、目的群が事前に明確。

|

・関係者も不確定で、目的群が変遷してゆく。

|

|

・やるべき活動が比較的、具体的に決まっていて予定できる。

|

・必要な活動が予め、全て決まっている訳ではない。

|

|

・必要な活動の手順が予め、ほぼ決っている。

|

・必要な活動の手順があまり決っていない。

|

|

・必要な資源の種類、量が予め明確。

|

・必要な資源の種類、量が予め決まっていない。

|

|

アウトプット:

具体的なシステムを構築し完成させること。

|

アウトプット:

集団としての知職と経験を獲得すること。

|

[表7.3.1] 新製品開発プロジェクトの非定常的特徴

2)新製品開発型プロジェクトのリスクの特徴

特に、新製品開発では、突発的に予期せざる突発的な問題に襲われるリスクが大きい。原子の物性理論や遺伝子などのような非常に高度な科学技術が、人類の生活に直接影響をもたらすようになって、原子力発電、半導体や新薬などの新製品や新サービスがどんどん創出されるようになって来た。

しかし、そのようなプロジェクトのマネジメントは、複雑で、高度なリスク管理が求められるようになってきている。このようなプロジェクトの特徴を、スケジュール管理の則面から、整理すると、(表2)のようになる。

|

構築物建設(定常型) 新製品開発型(非定常型)

|

|

|

1.実現性とリスク

|

|

|

1.1目標達成の実現性大。

|

目標達成の実現性自体に大きなリスクがある。

|

|

1.2突発的問題が発生する確率が管理でき、比較的小さい。

|

突発的問題が発生する確率を管理できず、発生する確率は大きい。

|

[表7.3.2] 新製品開発におけるリスクの諸様相

特に、始めての要素技術を、製品化に応用したり、それを製品の新しい形態に実現しようとしたとき、全く予期せざる問題が発生することが多い。その場合、問題と認識できるかどうか自体も、その組織のオペレーションのマネジメントに、依存する。

それは、従来の専門領域に該当する問題から外れていたり、初めての経験であったりして、メンバーの姿勢と意欲に関係するからである。

|

2.突発的問題の認識

|

|

|

2.1問題の存在は、事前に予期されている場合が多い。

|

問題の存在自体を知らない場合がある。

|

|

2.2問題の現象を専門家が知っている場合が多い。

|

問題自体が始めてのことで、現象の認識が困難なことがある。

|

|

2.3問題の発生に気がつくのが早い。

|

問題の発生に気がつくのが遅れる可能性が大。

|

[表7.3.3] 突発的問題の認識

このように、突発的問題の認識、構造理解、原因探求、対策立案、およびその確認などが、不確定な、極めてリスクの高い状況を構成する。

このような開発型プロジェクトにおける、計画管理の方法論がF-CAP Systemでは、いくつかの方法論として開発されたが、その中で主として、時間をマネージするスケジューリングの管理法として開発され運用されたもが、「フレキシブルPERTチャート法」である。

このように、不確定性が強いため、従来の時間管理のスケジューリング管理の手法であるPRET(Program Evaluation and Review Technique)やCPM(Critical Path Method)等をそのまま援用するのには、幾つかの困難がある。

|

構築物建設(定常型) 新製品開発型(非定常型)

|

|

|

3.問題の構造

|

|

|

3.1問題の現象を再現、確認しやすい。

|

問題の現象を再現、確認すること自体が困難な場合がある。

|

|

3.2問題を解決して達成すべき目標が明確。

|

問題を解決して達成すべき目標自体が不明確の場合がある。

|

|

3.3.問題の現状を把握でき、理想とのギャップを定義しやすい。

|

問題の現状の把握が出来ない場合があり、理想とのギャップが定義できない場合がある。

|

|

4.問題の解決

|

|

|

4.1.問題の原因が、既知、あるいは割合明確。

|

問題の原因が判りにくく、未経験、追求法も不明確なことが多い。

|

|

4.2問題の解決法が割合明確で、必要な活動の手順が解っている。

|

問題の解決法が、不明確で、必要な活動の手順が、あまり解っていない。

|

|

4.3対策の効果が、期待しやすい。

|

対策の効果が、期待しにくく、読みにくい。

|

|

4.4対策のコストは、読みやすい。

|

対策のコストが、読みにくい。

|

[表7.3.4] 問題の構造 その解決

§3.2 F-PERT法の立案

ここでは、プログラミング:計画(Programming)の開発計画の時間の管理に関するフレキシブルPERTチャートの立案作成法を説明しよう。

この実行計画とオペレーションのフェーズは、プロジェクト・リーダが担当する.トリニトロンでは、ブラウン管が大越課長、セットが沖課長(いずれも当時)であった.

◆ 開発計画立案の組織

計画の立案図には,組織の枠組みが必要である。組織は,開発の実行部隊の枠組みを反映する形となる。そして,新製品開発では,多くの場合,その製品の構成を反映した開発担当組織になる。

それは,新製品がコンスーマ向け完成品であれ,ビジネス向けの部品などのデバイスであれ,ソリューション・システムであれ,対象オブジェクトの階層構造を反映した階層構造の組織として,開発も推進されるからである。

ただ,新製品開発では,直接のオブジェクト構成に対応する組織の他に,重要な組織を構成する必要がある。

この開発に必要な主な支援組織は,

①材料や部品等資材の選定と調達Gp.

②生産のために必要な設備の開発と調達Gp.

③試作品のパフォーマンス評価Gp.

④試作品の信頼性の評価Gp.

⑤試作作業Gp.

⑥企画立案、技術標準化、資料作成管理スタッフGp.

などである。

また,全体の試作活動のとりまとめを担当する役目を決める必要がある。それは,多くの場合,システム構成(アーキテクチャ)の設計を担う役目で,全体のバランスを決め,新製品のキーパフォーマンスを決定する役目である。

例えば,トリニトロンのようなカラーテレビ用ブラウン管であれば,ガン(電子銃)部分の開発担当者が,全体の寸法的諸元を決定しやすいポジションであった。

トリニトロンカラーテレビの受像機セットでは,偏向系回路設計担当者が,全体の電力・熱配分で回路ブロックの切り分けと電気的諸元を決定しやすいポジションにあった。

ベータマックスでは,サーボ系のメカの担当者が,メカや電気回路の全体の制御系の設計諸元を決定しやすいポジションであった。

これらのポジションは,公差配分など,新製品の性能や信頼性ばかりでなく,製造性や,コストなど,その全体の成果に大きく影響する開発パフォーマンスの追及の要となる。

そして,プロジェクト・マネジャが,通常は,その全ての技術的細部に関しても詳しいとしても,このキー・デザイン・インジケータのシステムデザインの責任の担当者が,開発Gp.のリーダとなるか,あるいは,技術担当としてサブリーダとなるのが,通常望ましい。

そして,この2人が,全体の開発の担当組織案と開発対象物のブロック分けの案のドラフトを作成し,承認を得て,各ブロックのリーダと人材を確保してゆく

◆ ラフ・スケジュールの立案手順

まず、マネジメントが、概略計画を立てる。

①手順は、プロジェクトのリーダとサブリーダによるラフな計画手順表作成から始まる。

②各担当ブロックを図の左縦軸にとり、上辺横軸に時間をカレンダーに沿ってとる。

③左側に、担当ブロック名や担当ブロックリーダ名を書く。

④1番上のブロックには、総合的な活動項目の蘭を設ける。例えば、デシジョン・ポイント、決定会議、など。

⑤2番以下のブロックには、各開発担当をとる。資材や、設備、各評価Gp.は、最も下段に置く。(場合によるとこれらの主要イベントのみを記入して別の計画図を作る)

⑥重要なのは、マイルストーンの設定である。これは、目標完成時期、外部発表、販売等対外的な約束やイベントである。フェージングを行う。

⑦また、全体で準備されるべきイベントや、なされるべき活動で、重要なものに抜けが無いように書かれねばならない。(これが技術のリーダの役割の1つであり、問われる資質でもある)

⑧成功の道筋に沿って、主要な活動を列挙し、それを、線図に書いてゆく。もっとも成功するストーリを設定し、その道筋に従って、楽観的に書いてゆく。

担当者がまだ、採用できていなくても、まだこれから検討しないと解決できない問題があっても、それがどのように上手く解決してゆけるかと言うシナリオで立案してゆく。

◆ 詳細スケジュールの立案手順

上記のラフ・スケジュールを基に、担当者にインタビューをして、詳細スケジュールを立案する。

①各ブロック別リーダや専門家に面接して、細部を作成する。

②各ブロック別リーダや場合により、そのチームに集まってもらい、まず、やるべき事(アクテビテイ)をリストアップする。

③つぎに、そのアクテビテイの順番と繋がりを決めてゆく。

④各アクテビテイの所要時間を見積もってもらう。

⑤これをラフ・スケジュールに対照させ、抜けや、順序等を修正をして、仕上げる。

⑥各ブロックのインタビューが終了したら、全体を一枚のチャートに纏める。

⑦この作業を、定期的(例えば毎週週末)に行い、定期的(例えば週明け)に編集し配布する。

◆ 時間計画作成の考え方

定常型プロジェクトと異なり、新製品開発型プロジェクトでは、不確定性が大きいため、必要な活動が出来たり、無くなったりする。また、活動の所要時間が読めないことが多い。従来、これを解決するために、最大時間、最少時間、最尤期待度時間などによる方法が提案されてきた。しかし、フレキシブルPERTチャート法」では、全く異なった方法を使う。

①時間見積りは、最も楽観的な時間で見積もる。悲観的に考えると無限時間が必要になる

②試行回数も、担当者ベースでは、もっとも楽観的な回数を設定する。(ある工程の温度条件や材料を探索する問題も、最も上手く行った場合のベストの最低の回数を想定する)

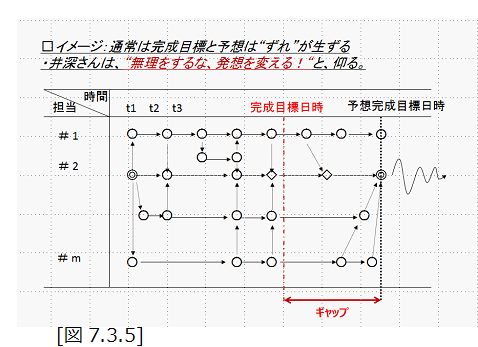

③全体のスケジュールとしての目標は、実際の積み上げた詳細スケジュールとは、差異が存在するが、強いて調整はしない。ただし、差異は明確に表現し、自律的に調整されるのを待つ。

④この差異をどのように解決するかは、別の次元や別のレイヤーでも、並行して別の発想と手法で扱われる。これがあることが前提である。

⑤したがって、ギャップを一律に2割、3割詰めるようなやり方は、皆が無理をし苦労をするから、それは、やりたくないと、マネジメント自身が思う必要がある。これをやるとこのシステムは崩れる。

トリニトロンでは、毎週IBM360のメインフレーム・コンピュータで、計算して、それを元に手で作図した。

§3.3 F-PERT法の組織と運営

ここでは,それを「F-PERT法:フレキシブル プログラミング アンド レビュー テクニック法」として,その考え方を整理し,方法および使い方について体系的に説明する。

◆ 計画は実態に従うべし

計画は無い方がよい.しかし、現場の状況に合わせ、効果的な実践活動を遂行するためには、組織としての同期をとる必要がある.それも開発のようなカオスの状況では、自律的な実践知を持った活動が求められる.さらに正しい現状を理解するには、リファレンスとなる計画とのズレの認識も必要である.

ここに、計画がもつ基本的矛盾がある。

実際の計画の立案と運用は、こうした目的とは真逆の作用をもたらしてしまう.こうした基本哲学に基づき、発想を逆転したのがF-Cap Systemの基本技術の一つであるF-PERT法である.

つまり、実態を計画に合わせるのではなく、計画を事態に合わせるのである.簡単に言えば、マネジメントは、いわゆる計画の遅れには決して、担当者に文句を言わないと言うことである.

例えば.”あなたの担当の部品は何回試作をすれば、成功すると思いますか?”.この問いは、計画立案時の時間見積では欠かせない.もし上司が計画にこだわるようであれば、”そんなの判らん”と答えるか、安全を見、サバを読むであろう.

通常、予算主義の官僚制度の下では、予算獲得力競争が仕事になる.つまり事態は、どんどん事実から離れて行く.ただ唯一方法は、”楽観的に考えてどの位掛かるか”と訊ね.それを積み上げて、暫定計画とすること.そして、計画が現状から離れないように毎日変更することである.

トリニトロン計画では、毎週メインフレームを使って、F-PERTを修正し、”楽観的計画”を造って、全員が共有することで、全体感が生まれ、プロジェクトのフレキシブルなコントロールが実現されたのである.

このF-PERTは、プロジェクト・リーダのもと、毎朝15分位の全体会議で、全体共有される。議長は多くの場合、サブPLであり、トップからの方針や外部環境情報は、PLから報告される。

◆ マネジメントの役割は制約緩和

では、マネジメントの役割は何であろうか?まず全体の状況の全体共有を計ることである.次に全体計計画と現状の遅れのボトルネックとなっている工程を把握し、その制約条件を緩和する仕事である.つまりそうなると、全体の遅れをもたらしている事態の問題の責任は、その担当者ではなく、マネジメントの責任ということになる.

これが、実践されると、部下は信頼するマネージャの負担を減らすため、自分の前後の工程の担当者の負担を忖度し、その軽減のための明示的なもしくは暗黙的な支援をするようになる.

また、計画表に現れなかった問題が、突然出現することもある.その問題の解決担当者をアサインすることになるが、これは通常難問である.有る種の例外の法則で、時により上位のデシジョン・ツリー・チャートに反映されることになる.そこでは、トップマネジメントによる、”逆クリテカルPERT法”が適用される.これも井深の一流のギャグ的発想である.

◆ 全体進化と部分進化の競争的探索

原理試作は、探索研究の中で、1台でも筋が良いと思われる成功例ができれば、プロジェクトがスタートでき、プランニングのサイクルがスタートアップする.しかし、これを試作しスケールアップして量産できるような仕様を詰めるのが、プログラミングの活動である.

その主な活動は、各モジュールが仕様を固めて、バージョンアップを重ね、KPIを含むあらゆるデータを採取する活動となる.

多くの場合、キー・モジュールの新しい着想と開発が、素ステム全体のパフォーマンスを大きく向上させる.それに伴う周辺モジュールが、そのインターフェースを守りもしくはそれを破りながら成長して行く.モジュールのバージョンアップと、全体のバージョンアップとそのパフォーマンスのデータが成果となる.

このフェーズの成果は、キー・モジュールの内部構造やその製造条件を仕様として固めることと、モジュール間のインターフェース仕様をデザインすることである.

◆ 自律的実践知が働く環境整備

テレビ回路の場合、シャーシという概念が重要となる(これは自動車ではプラット・フォームと呼ばれる).シャーシはアーキテクチャであり、画期的なキー・モジュールが開発されると画期的なシャーシが開発できる.シャーシには、しばしば誕生時の期待が技術的DNAとして埋め込まれている.

たとえば、小型のディスプレイ向きに開発されたAシャーシと、高解像度向けに開発されたBシャーシが在ったとして、それを組み合わせて、新しいKPIの開発方針を造ったとすると、新しいDNAを持ったCシャーシが誕生することがある.

トリニトロンブラウン管でも、トリニトロン電子銃の発明に沸いた時期が在ったが、それとシャドウマスクの色選別機構のモジュールの組合せは、トリニトロンの父であったクロマトロンの明るさやシャッキリ感に遠く及ばず、ライン・オブ・ビジネスのトップからの迫害の中、の探索活動のどん底を1年半もの間、井深さんを含め失望の中をさまよって、アパーチャーグリルにたどり着いたのであった.

こうした探索は、演繹的にまたは帰納的に導かれるようなものではない.実践の中で創発されるものである.演繹や帰納はただそれぞれの開発担当者の知的モデルを検証し、リファインして行く過程で役に立つ.

いわば、チーム全体が、自分達の仕事の成果物に、その努力の反映を写し出し、確認する、体験的集合知の形成プロセスとも言える。

◆ 「フレキシブルPERTチャート法」対する要求条件

開発型プロジェクトの特徴は,目標を追求しながら,状況に合わせ,常にプログラムを変更して対応し続ける必要がある。

従来の計画法は,ともすれば計画至上主義になり,現状を守り変化に対応することを拒否するための壁になる。

新製品開発を成功させるには,マネジメントが理想追求型で現実を絶えず改革し続けるために,プロジェクトをプランニングし,高い活動レベルを保ち,フレキシブルに運営する方法と,そのための考え方が必要となる。

新しい方法論が,運用法も新しい方法として開発される必要がある。

このような考え方に立つと,計画至上主義は別にして,計画は,常にゼロベースで見直されることが前提となる。それは,計画がないと絶対に困難をきたすことを整理し,これらの欠点をカバーする方法が必要となるからである。

こうして生まれた日常的な開発活動の時間に関する計画と管理の方法が,「フレキシブルPERTチャート法」であるが,その基本的な要求条件は,この計画法の運用法まで,規定することになる。

(1)計画は,マネジメントの目標の意志と時々刻々の実体とのギャップを表現したものである。

(2)計画は,活動担当者の見解を尊重して造るが,それは,約束でも予定でも,まして契約ではない。

(3)計画は,理想形で,楽観的に作り,積み上げた現実の一面を正しく反映したものである。

(4)どの仕事が計画通りに仕事が運ばなくても,同僚や上司は,仲間や部下を責めない。

(5)従って,必ず,直ぐに,実体に合わせ作り変え続けることが約束されねばならない。

(6)全てのプロジェクトの参加者は,自分の活動の位置づけを理解できる。

(7)自分の活動が,全体にどのような時間的な影響をもたらすかを,毎日理解できる。

(8)マネージャと担当者は,その期待と現実のギャップを理解できる。

(9)すべての担当者は,自分の仕事の進捗と,遅れた時の影響度を理解できる。

(10)すべての担当者は,自分の仕事の状況とその意義を,このチャート上で,確認でき説明できる。

こうして, 全ての担当者は,このチャートによって,目標と全体感を共有し,自らの参加意欲をかきたてることができる。

これらの要求条件は,一言で言えば,プロジェクトに積極的に参加している者全員のための,コミュニケーションの手段であり,自分の全体におけるポジションを理解し,自律的に,自分の仕事を遂行するための,海図を提供することである。

そして,プロジェクトが成功するための,必要条件である。参加者は,プロジェクトのスコープ全体を意識し,“全体感”を持つことが出来る方法の一つである。

この計画法の効果の一番良い評価法は,一端始めて後,このスケジューリング作成と提供サービスを止めて,全員に,必要性の有無とその影響をヒアリングすることである。

◆ 進捗会議と運用法

(1)これは,プロジェクトリーダ(PL) が主催,PLまたはサブリーダ(PSL)が議事進行を行う。

(2)資料提供,記録などは,プロジェクト・マネジャまた,PLをサポートするスタッフ(PLSS)が担当する。

(3)出席者は,各ブロックのヘッド,または小さなGp.は全員参加する。

(4)頻度は,毎週空け初日など,定期的に。

(5)所要時間は,例えば,15分から30分間位。

(6)進め方は,まず,新しいF-PERTチャートの配布。

(7)PLから,プロジェクトをとりまく内外情勢や,外部との関係した出来事と予定,トップの考えや方針の追加変更,組織変更などの報告とコメント。

(8)評価Gp.から,試作品の完成度の評価結果の報告。

(9)各Gp.ごとに,前回からの進捗の報告と,今後の見通しの報告。および,問題点の報告。1 Gp.5分以内。

(10)PLから,今回の目標と実際のズレと,前回の目標のズレとその差異,および差異の構造などの確認とその解釈。

(11)PLSSが,進捗したアクティビティを塗りつぶし,新しい問題項目をメモし,詳細スケジュールとしてのF-PERTチャートを更新する材料とする。

◆ 運営会議

関連するプロジェクトのPLで構成されたトップレベルの戦略検討と,組織などの運営上の問題を研究し,決定する会議である。

ここで,F-PERTチャートは,他の「F-デシジョン・ツリー・チャート」,「デザイン・レビュー報告」,「マスタービジネスプラン」等と共に,参考資料として使われる。

特に,ここでは,F-PERTチャートとデシジョン・ツリー・チャートをベースとして,時間短縮のための方策が検討される。ここでは,例えば,「逆クリティカル・パスメソッド」などが使われる。

◆ F-PERTチャートの更新

(1)運営会議や,PMの方針をフォローする。

(2)新しいGp.の追加や変更があれば,そのGp.にオリエンテーションを行い,フォローする。

(3)進捗会議のメモを基に,かくGp.のリーダをたずね,進捗された活動を塗りつぶす。

(4)同時に,新しく発生したり,消滅する活動をフォローして,F-PERTチャートを更新する。

(5)今後の活動の見積もり時間を更新する。

(6)各Gp.からの聞き取り調査をすべてF-PERTチャートに反映して,図を更新する。

◆ F-PERTチャートの配布

(1)このコピーを作成し,PMやPL,SPLに配布し,次回の進捗会議ではGP.リーダ,運営会議では,その出席者に準備する。

(2)実際の大きなプロジェクトでは,サブプロジェクト毎に,運営されるので,全体のF-PERTチャートは,一冊のファイルとして発行される。

(3)関連する企業の他のトップマネジメントにも,PMの判断によってこのF-PERTチャートが配布されると,それが見られることで,理解が深まる。また,彼らが引き続いて起こるだろうことを,プロアクテブに準備する手がかりを与えることになる。

(4)この資料は,トップシークレットとして扱われ,古いヴァージョンは回収破棄される。

(5)このプロジェクトに誰が,何処まで関心を持っているかが,新しいヴァージョンの情報を何処まで認識しているかのチェック等で可能となる。

◆ 逆クリティカル・メソッド

既に述べたように,F-CAPシステムでは,制限条件や,前例に頼らないで,フレキシブルに理想主義的な考え方とアプローチをする。F-PERTチャートの使い方でも,クリティカルパスは,重要な制限条件ではあるが,これだけを重視するのではなく,全く逆な発想も使われる。それが,逆クリティカル・メソッドと呼ばれるものである。

従来は,CPMなどの狙いは,クリテカルなアクティビティに対し,資源の投入やマネジメントパワーも重点投入し,重点的な統制監視管理のために使われてきたといえる。

しかしこの場合、マネジメントの役割は,そのボトルネックとなっている制約条件や与件を排除することになる。

そして,そこにトップマネジメントが関わるならば,その目標は,単にクリテカルとならないように,ぎりぎりに逃げるのではなく,それが,最も短縮された期間でその役割を果たすようにすることである。

クリテカルパスの短縮目標は,それ自身を含むルートを,最も短くすることで,次のクリテカルパスの挑戦目標の良きベンチマークと成るべきである。

これは,単に連続改善的アプローチでは,達成できない。与件に挑戦するブレークスルーをトップ自らが追及する,まさにトップダウン的なアプローチでなくては,不可能なアプローチであるといえる。

また、ベンチマークは、“カイゼンの目標”となるリファレンスを探し、定める目標管理法であるが、それを単に外部の標準的なものではなく、持てる経営資源を使って、クリティカルなパスを、自分の中の最小時間の、最優秀パスに変身させるイノベーティブな方法論であるともいえる。

つまり、ドラステックに、一番短いパスに、他のアクテビテイを、同期させようと工夫、努力をするやり方である。

CPM法が、クリテカルなパス(時間的ボトルネックや制限条件)に着目してカイゼンを目指す方法とすれば、「逆クリティカル・メソッド」は、プログラミングにイノベーションを起こす方法とも言える。

しかし,通常は資源に制約があるのが普通である。マネジメントの仕事は,経営資源の収集と編成と運営である。必要な経営資源を金で集められればある意味では,容易であるが,それでも限界がある。

資金は無限にあると考えて,理想形から,時間を金で買う発想から,そのヒントが得られる場合が多いのである

多くの場合、一番クリティカルなパスは、パラにオペレーションを設定することによって、一番短いパスに変身させる方策も採用する。逆クリティカル・メソッドの方法論としては,通常,クリテカルなパスには,資源をパラに投資することが検討される。

◆ イノベーションと計画とマネジメント

F-CAPシステムでは、イノベ―ション・プロジェクトの達成目標のため、制限条件や前例を否定し、理想主義でフレキシブルな考え方とアプローチをするマネジメント法である。

イノベ―ションは、その達成までの臨時的組織で遂行されるので、通常業務の様な管理=統制:コントロールというやり方は、無意味であるばかりか、プロジェクト運営にとって弊害となる。コントロールの典型的管理は、予算制度であり、計画である。

つまり、イノベ―ション・プロジェクトは組織によって遂行されざるを得ないが、そもそもイノベーションと組織は、自己矛盾であり自己否定である。

そこに、マネジメントとして、組織管理論にコントロールという科学的概念を持ち込むことによって、イノベ―ション活動を絞め殺すことになる。

従来からの計画至上主義に陥りがちなPERTやCPMの欠点をカバーし,集団がただ一つの明確な目標を共有し,関係者全員が一つの全体感を持って,プロアクテブに参加するための一つの方法として,F-PERT チャート法は、プロジェクトの進捗状況を共有するのである。

あるべき姿と現実のギャップを,各人の役割にマップして示し,それを刻々とフィードバックし,トップが果たすべき働きがそこに映し出される時,プロジェクトの全体感を共有することができる。

そして、チームの各人が、自らの位置づけを日々確認でき、自分の役割と実績を認識するための、プロジェクト・チームとしての自己確認:セルフ・コンファームのためのコミュニケーション・ツールとなる。

こうした自然な共同活動の場が運営されるためには、F-CAPシステムのプランニング・フェーズで主役となるサクセス・ストーリやそれに基づく、デシジョン・ツリー・チャートや、メネジメントの態度の配分やプロスペクティングの一連の方法論と連動する必要がある。

そして、マトリックス・マネジメント法など、プロジェクトを推進する目的機能Gp.と、支えるべき専門スタッフ機能Gp.とで構成される組織論なども、研究される必要があるだろう。

こうした方法は、なにも日本人に特有なチームに対する忖度や同調圧力とはかぎらない。

欧米でも、達成目標が明確で、プロジェクトが活発に進行しており、それぞれの役割が明確で、情況を全員が共有できれば、機能する。

各人は、己の業務を積極的に遂行するだけでなく、クリティカルな作業を支援する。

こうした振る舞いは、サッカーや民族の祭りなどでも、みることができる。

面白いことには、目標よ現実のギャップは、こうしたチーム活動が機能すると、自然に縮まってゆく。

さらに、業務規定が明確で、システムマインドに徹しがちな欧米でも、こうした計画を取りまとめて、毎朝の例会を取りまとめる役割が、単に高い職位に限らず、それを担う人間が、求められ、そのチームで、リーダーシップを把握して行くのである。

こうして、プロジェクトは、技術はもちろん、ヒトも人材も育てて行くのである。

▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼