序編 プロローグ

ビジネスはすべてイノベーションとなってくる

6章 カンパニーがコインを持って旅立つ

◇はじめに

この読本では、全ての仕事が社会に繋がり、ビジネスとなる、として、いささか大きく振りかぶった議論をしてきた。そして、社会と繋がる仕事の場をビジネスと呼んで来た。

つまりビジネスは、経済合理性、平たく言えば生業であるとし、デジタル化とその必然としてネットワーク化の進展が、ビジネスが全てイノベ―ションとなる時代を迎えてきたとしてみた。

また、これを踏まえ、「連環データ分析は、イノベ―ションを支援する」とし, どのように言葉やデータはイノベーションを支援するのか ”Why Words & Data Work for Innovation” の命題を建て議論を進めてきた。

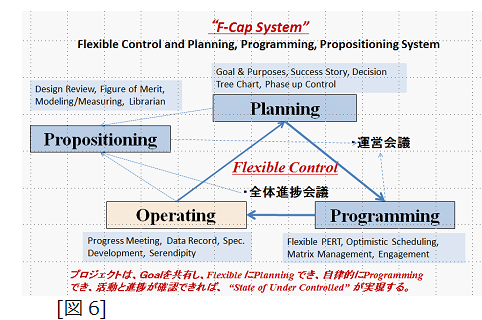

このプロローグ編では、ソニーの創業者で初代の社長だった井深が、イノベ―ションのマネジメントの技法として提唱したF-CAPシステムの3つの柱、つまりその名前の由来になったプランニングとプログラミングとプロスイペクティングの順を追って、話しを進めるつもりであった。しかし、その前提となる言葉や事例や考え方を整理するために、これまでやや冗長に紙片を費やしてきた。

この前の5章では、F-CAPシステムがカバーしていなかったプロジェクトの基が立ち現れる「プロジェクティング・フェーズ」について少し要点をご紹介した。

この6章では、F-CAPシステムの「プランニング・フェーズ」についての考え方や方法を議論したい。そして、さらに続く章で、プログラミングフェーズやプロスペクティングフェーズをご紹介し議論して行きたい。

さて、ここまで「イノベーション」という言葉を使ってきた。議論を先に進める前に、改めて少し勝手ながら整理しておきたい。

この言葉は、ミクロ計量経済学者のシュンペータが定義した、経済活動の内部からインクリメンタルではなく飛躍的に起こって経済の発展するものであると解釈できる。

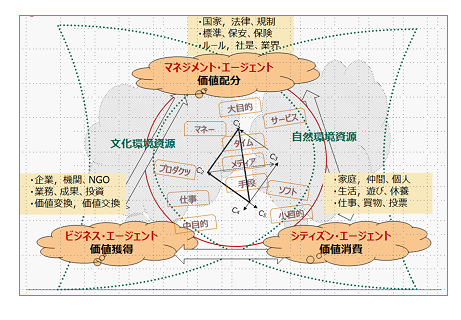

ここでは、経済活動から蓄積された技術的で社会文化的資源としてのここで言う「メディア資源環境」が内部要因として、また価値の根源が由来する「自然資源環境」の変化として、さらにそれらの相互作用から起きる新しい飛躍的価値の創発こそがイノベーションである、と考えて見たい。

飛躍的という定義は、自己矛盾からの帰結の様に聞こえる。確かに「馬車をいくら改良しても鉄道にはならない」というインクリメンタルなイノベーションを含まないというエピソードには納得できる。

また、日本語でイノベーションを技術革新と訳すことに対するいわばアンチテーゼとして、技術革新を排除したり軽視する向きもある。

その代表例は、ソニーのウオークマンであろう。ソニーが半導体の第Ⅱ世代を拓いたシリコン・トランジスタで、世界初のオールトランジスタテレビを開発し、日刊技術新聞から10大新製品賞に選ばれたとき、「ソニーでは新製品(イノベーション)を技術革新と生活革新をもたらすのであると定義する」と宣言していた。

しかし、ウオークマンでは、技術的ブレークスルーは必要なかったと社内的キャンペーンもあり、「社内の既に存在する技術を掘りだして組み合わせるだけで、生活革新は可能である」と思想転換が見られた。プロダクト・プランニングが重視され、技術を発掘し組み合わせて新しい商品コンセプトを開発する専門職としてマーチャンダイザー制が発足し、商品本部が創設された。ただ、井深は、それに対し深い懸念を持ち続けられた。

ここでは、イノベ―ションを次のように措定して見たい:

「イノベーションとは、”みらいの楽しい、、”を実現するため、社会を構成する全ての”ビジネス”や”シティズン”や”マネジメント”のセクタのプレイヤが相互に連環した知識創造活動をして、現在から将来に向け、意味のあるジャンプする現象である。」

従って、インクリメンタル・イノベーションも、この目的にそって意味のある創発的活動であれば、排除しない。また、その活動にハードな技術シーズが最初に仕込まれていなくても、それがルールや標準や組織等の、マネジメント技術であれ、心身の拡張としてのメディアの使い方や愉しみ方を含むソフトウエアで生活の様式を改革することも含みたい。

つまり、イノベ―ションは起こすべきものではなく、必然的に起こるべくして起こるものである、としたい。まして、これは、企業やビジネス・セクタだけがそれを担う独占的な仕事では無い、としたい。

この読本では、多くの民族が語り継いきた英雄の帰郷譚伝説の一つである日本の桃太郎に因んで、イノベ―ションのプロセスを5段階に分けている。

これに従い、①プロジェクティング、②プランニング、③プログラミング、④ペネトレーティング、⑤プロスペクティング、等とフェーズを分けてみた。

一方、ソニーの第5代の会長を務めた出井伸之は、これをアライアンスを形成するマネーの機能の本質の変遷ではないかとして、5C'sコンバージェンス・サイクルで表現した。

①カンパニー ②コイン ③キャッシュ ④クレジット ⑤キャピタル コンバージェンス・サイクル論である。これは、ともに出井の大切にした”ソフト・アライアンス論”と共に、後続編で紹介する。

ソニーの初代の会長を務めた井深大が提案したF-CAPシスエムでは、この②プランニング、③プログラミング、⑤プロスペクティングのイノベーション・フェーズの技術をカバーしている。

イノベ―ションの進化プロセスを、英雄帰郷譚伝説への物語のイメージに転写する示唆は、紺野登教授によっているが、紺野は、井深のF-CAPを研究し、①プロジェクティング・フェーズを集中的に研究する目的工学を提唱している。

さて、この章は、プロジェクトのキックオフに続く、プランニング・フェーズである。

まず、コア・メンバーは集まり、プロジェクト・マネージャが登場し、”コイン”を得て、プロジェクトが形となって行く。

コア技術が棲み付く場所を得て、コア・モジュールになる。

そこから、未来の楽しい、、を目指して、成長する空間のイメージを広げる。

そして、プランニングの主要な方法論として、サクセス・ストーリやデシジョン・ツリーチャートを作成する。

最後に、そこで必要な主要な方法論として、従来のデータ分析法等を、マネジメント機能からそこで扱う問題タイプ、データ・タイプ等で整理する。

それらの限界や注意点と連環データ分析の立場から、いかにイノベーションを支援できるかについて触れたい。

1◇ プロジェクト・オーナの登場

§1.1 コア・メンバーが集結する

桃太郎伝説では、桃太郎の元に、先の見えるキジ、力のあるイヌ、智慧のあるサルの、コア・メンバーが集まり、いよいよ、プロジェクトの達成目標に向かう道筋を確認し、その1歩を踏み出すことになる。

こうしたイノベーションにおける1歩は、生物の進化のメカニズムで言えば、差異化(ディファレンシエーション)と言える。

それは、何らか外部からの異常な刺激であったり、メインストリームから内発する反乱のような枝分れであったり、突然変異であったりする。

しかし、いずれにしても、コロンブスも船出したり、ナイチンゲールも軍の反対を押して戦場の現場に赴いたり、花咲か爺さんもポチの声に耳を傾けで裏の畑を掘ったりしたのである。

ともかく既にしっかりとビジネス領域を確立している企業や組織から、そうしたデファレンシエーションを起こすことは、自己免疫拒絶反応を引き起こす。幸運にもパトロンでも見つけない限りそこからの受動的反撃を受けることは、母体が健全であれば」あるほど、必須である。

ポチが鳴いても、掘って良いのは、裏の畑であって、決して表の畑へ向かってではいけない。

ソニーの場合は、幸か不幸か、戦後の日本で焼野原の中であったからこそ、イノベーションにまい進できる企業として誕生できたと言えるかも知れない。

井深がソニーの前身となる東京通信工業の設立の趣意書を徹夜でまとめたのは、もちろん仲間達への呼び掛けや自分自身への決意表明であったには違いない。しかし同時に、当時初代の社長をお願いしていた前田多門や、相談役の田島道治や万代順四郎など、元文部大臣、元宮内庁長官さらには元帝国銀行会長や大株主の野村胡堂等のうるさ型に対するいわばパトロン役への決意表明と請願でもあったように思われる。

最初に目的があるべきか、最初に状況があるべきかは、難しい。

ただ、こうしたプロセスを見ると、少なくても志ざしを共にする、コアな仲間ができれば、目的のイメージ固まって行ったようにも思われる。

一人だけの決心は、3日で崩れる。日記にでも書けば3週間はもち、他人に言えば3ヵ月位は持つ。ただ、仲間を造り、場をしつらえ、状況を造れば、止めることは難しくなる。

そして、その目的を達成するための、コアな手段が見つかったとき、ちょうどパトロンが現れるのではなかろうか?

コア・テクノロジとその用途と使い方を含むコア・ソフトウエアを見つけ、その原理動作確認ができ、その応用分野の社会的意味が想定できたとき、プロジェクトはスタートできる。

プロジェクトの達成目標として、唯一の”明確でスジの良い強い目的”が設定されたとき、イノベーションの”プロジェクティング・フェーズ”は、次の”プランニング・フェーズ”に移行できる。

いわば研究設計であったイノベーション・プロセスが、開発設計にフェーズ・アップする。

これは、コア・テクノロジのエレメントが棲み付くことができる構図の確認段階から、それをモジュール化して対応できるアーキテクチャを選択しデザインする段階に到達したともいえよう。

それまでは、ごく少人数で、セミナーや研究会や通常業務やルーチン業務に馴染まない変わり者等の2~3人位が、いわばインフォーマルに近い形で勉強会や研究をしていたアイデアを、いよいよ、数人から数十人規模で、開発する体制に入ることになる。

このプランニング・フェーズの主役はプロジェクト・マネージャで、その主な業務は開発設計とその向かう先のプランニングである。

また、開発設計の実際の活動を担当するのは、プロジェクト・リーダとサブリーダである。

プロジェクト・リーダは、開発設計に続く製品設計に繋げる道筋を切り拓くことになる。それを支えるのが、サブリーダの役割である。

関発設計段階では、数台位のプロトタイプが必要となる。

それは、設計者自身が使用者の立場に立って、自ら評価をするアルファー・バージョンといわれる。

プランニング・スタッフは、プロジェクト・マネージャを支えて「プロスペクティングの機能」を担う専門職である。そしてまた、関発設計技術者を支援し、この評価活動をサポートする。

プランニング・スタッフは、この時点で客観性を持って批判的な評価をしてはならない。同時にまた、あくまで、設計者の立場に立っても、仕事をしなければならない。とはいえ、ユーザの視点が絶対であり、両者の立場を自在に行き来できなくては、ならない。

つまり、最初から最後まで、プロジェクトの全てのフェーズを通じて、先の先まで、最終顧客の立場を理解するプロスペクティングの機能を果たす立場である。

最少のコア・メンバーの構成は次の様であろう。

①プロジェクト・マネージャ:

プランニングを司りプロジェクト全体に責任を持つ

②プロジェクト・リーダ:

知識を獲得するプロジェクトの活動のプログラミングとそのオペレイションを指揮し活動に責任をもつ

③プロジェックト・サブリーダ:

プロジェクト・レーダを支え、実行機関であるチームの活動に責任をもつ

④プランニング・スタッフ:

プロジェクト・マネージャとプロジェクト・リーダを支援し、プロジェクトの評価とその成果を固定するドキュメント化を担当するプロジェクト・プロスペクターである。

映画で言えば、①プロジューサ、②監督、③主演、④シナリオライタということになろうか。

こうしたコア・メンバーを集める役割もまた、プロジェクト・マネージャである。

そして、スポンサーを探すこともその任務である。

§1.2 プロジェクト・マネージャの登場

このフェーズの第1歩が、プロジェクト・マネージャの出現である。このプロジェクト・マネージャを発掘し、口説き落とすのは、プロジェクトのパトロンでもあり、プロジェクトオーナである。

アポロや新幹線のような国家的プロジェクトでも、当時のソニーのようなベンチャでも、その命運を左右するのは、プロジェクト・マネージャの起用である。

プロジェクト・マネジメントにおける重要な仕事は、資源確保である。その最も最初は人材の確保であろう。それも、まず、プロジェクト・マネージャのリクルートから始まる。

プロジェクト・マネージャは、いわば映画で言えば、プロジューサである。プロジェクト・オーナの最初の大仕事が、プロジェクト・マネージャのリクルートである。

駆動目的のテーマの下で、プロジェクト・マネージャは、そのテーマに参加するコア・メンバーを集め、プロジェクトのキックオフをすることになる。

◆国家プロジェクトのケース

アポロ計画ではまず、プロジェクト・マネージャとしてジェームス・ウエッブを雇った。

そしてアポロに駆け付けたのは、ロケットを飛ばす専門家で、ナチのU2の開発に携わったフォン・ブラウンや、大型コンピュータのソフトを開発していたマーガレット・ハミルトンであって、彼女はリアルタイムOSの開発に挑戦した。彼女の貢献は、月に着陸する寸前にパニック状態になったCPUに人が外部から介入するという基本的思想で、現在でもそれは受け継がれている。

新幹線では、プロジェクト・マネージャとして、島秀雄が抜擢された。

そこに高速に走る車体の3次元振動の共振現象を防止するため、松平精らが加わった。彼は、戦時中ゼロ戦の設計で、ゼロ戦が空中で3次元共振を起こし、試験航行中に優秀な若い教官クラスを何人かが犠牲になったことを気に掛けていた、その経験を活かすことができると参加し貢献を果たした。

また、トイレット部長と呼ばれた長島は、日本の中心を走る列車から直接線路に排泄物を垂れ流して、汚すことを、何としても止めたいと思っていた。日本の清潔なトイレット文化への貢献は言うまでもない。

◆コンスーマのケース:3.5インチMFD

スチーブ・ジョブスは、娘の名前を採ったリサ・プロジェクトを始めたが、自らマッキントッシュのプロジェクト・マネージャに着いた。

そしてIBMが打ち出した、ホーム・マージというコンセプトに真っ向から反対の”ホール・プロダクツ”という概念を追求した。

”ホーム・マージ”は、顧客がPCのスペックを決定し、その要求のスペックに合ったPCのコンポーネントを世界中から集め、顧客の玄関先で、マージさせ、完成させるという、究極のグローバルな水平分業型のビジネスモデルに対抗するものだった。

それは、IBMという3文字のバッチと、デバイスドライバーを含むソフトコードを出版して著作権だけを保持する破天荒のビジネスモデルであった。ある意味で、カスタマーをビジネス・プロセスの一環でもある設計活動に巻き込むという発想法に立ったイノベーションではあった。ただ、IBMがみずからIBMPCのフォーマット路線から撤退して行った後を、マイクロソフトとインテルと、コンパックとDELLコンピュータが引き継いだ。

しかしアップルⅠの限界を理解し、アップルⅡでホールプロダクツとしてのパソコンの可能性を確信したスチーブ・ジョブスは、PC本体をディスプレイはもちろん外部記憶装置のフロピーデスクも一体化し、さらに、ワード・プロセッサやクロス集計表計算ソフトとしてのビジカルク、そしてデスクトップ・パブリッシング、音楽の演奏・編集、図形処理機能などの全ての人々が使うことができるソフトウエアの全てを揃えたコンセプトであった。

アップルはそのコンセプトで不可欠だったフロピーデスクの内部開発に失敗し、倒産の危機に直面した。アップルⅡのそれまでの外部記憶装置は、オーディオカセットテープで、その転送速度は1秒間に300ビットのデータを送ることができるという今の5G時代の100万分の1の速度だった。

ソニーの3.5インチのOEM導入の必要性に迫られて、厚木工場に来たのだった。ソニーで3.5インチを開発設計を担当してカセット化を主張し開発していた嘉本秀年は、そのMACの開発プロジェクトに参加した。

◆コンスーマのケース:トリニトロン

トリニトロン・プロジェクトでは、吉田進をゼネラル・マネージャとするため、プロジェクト・オーナの井深は、全身全霊で説得した。

当時吉田は、半導体応用開発から分離した電子管開発部長としてクロマトロンの開発を担当していた。

井深は、その部下として半導体から撮像管の開発に転じていてブラウン管のシステム全体を見通して開発を進めるプロジェクト・リーダを大越明男を見越していた。また大越の下でブラウン管の明るさを挙げるキーファクターと見られていた電子銃の開発を担当していた若手の宮岡千里をサブリーダ格と見ていた。

さらに、信頼性と技術評価に明るい加藤善朗が吉田の下に居た。加藤は、ソニーの技術を統括して世界の半導体の世界を切り拓いた岩間専務からソニーの信頼性を託されており、井深と吉田と大越を支え続け、その後もソニーの中枢を担った1人であった。

このいわば吉田以下の4人組が、プロジューサと監督と主演とシナリオライタとしてコア・チームを形成した。

そして当時社長であった井深大は、プロジェクト・オーナとして直接の守護神となった。井深は、2人の重役以外の全ての役員が反対する中、役員の介入と人事・経理・法務等の専門スタッフからも、プロジェクトを守り続けた。

吉田は、電子管開発部大越課長の第1課とその1部門だった加藤係長の数名を含む40人ばかりを、品川工場の近くにあった社員の結婚式や夜の飲み会を楽しめる和室に、昼間の3時に集めビールでキックオフの乾杯をした。「煮ても焼いても壊れないカラーテレビを、、」とちょっとへんてこな演説だったが。

◆コンスーマのケース:ベータマックス

ベータマックスのケースでは、河野文男をプロジェクト・マネージャとし、サーボ系をメインとするシステム全体を見通せるメカ屋の芹澤をプロジェクト・リーダとし、スケールアップを準備する青木孝夫をサブリーダ格とし、技術評価を兼ねた試作ラインの準備を委ねた。

ベータマックス・プロジェクトでのプロジェクト・オーナは、井深から社長の座を引き継いだばかりの盛田昭夫であった。

プロトタイプを開発し原理動作確認にこぎつけたのは、井深の掲げた駆動目標を受け止めた第2開発部長の木原信敏だった。彼は、”ほい来た!”とばかりに、1/2インチ幅のVTRを研究設計しプロトタイプを造って見せた。

木原からその夢を引き継いだプロジェクト・マネージャは、NHK技研からソニーに転じカメラを研究開発していた部下の河野文男であった。

いわば井深から引き継ぐ形となったプロジェクト・オーナの盛田は社長になったばかりで忙しく、事業化に必要なスタッフを揃えている里親を選ぶ必要があった。

UマチックというVTRの業務用高級機を担当していた厚木工場の森園正彦か、コンスーマの映像部門でトリニトロンを担当していた大崎工場の吉田進かの選択があったが、それまで低価格化の壁に何度も跳ね返されてきたソニーの歴史に顧みて、それはコンスーマ陣営に託された。

企画スタッフは、井深が会長となって現場から遠くなった井深に代わって技術企画部が創設されたが、事業部の経験があるスタッフが少なかったので、当初大崎工場から派遣されたが、大塚博正が新卒で入社し、その役を引き受けた。

1971年の暮れに、青木の家に集まった4人は、すき焼き鍋を突き、赤ワインを空け、ささやかなキックオフパーティを祝った。

◆プロジェクト・マネージャの役割

プロジューサの役割は、コア技術をその応用分野での使い方を含むコア・ソフトウエアを見つけ、そのコア・スタッフを編成し、資金と時間を企画し集めマネジメントすることである。

つまり、プロヂューサは、つくられる新しい価値の確保と、その成果の分配と時間管理である。

そのためには、価値を獲得して行く過程のフェーズの展開につれて、KPI: Key Performance Indicator やOKR: Objectives Key Resultsの設定や関発と、プロジェクト全体の管理のための測定の機能が必要である。つまり企画スタッフである。

プランは、関係する全ての人や機関との契約の体系である。

その体系の骨子は、3種で構成される。

第1は、開発する目標のハードやソフトやシステムの体系を明確化し、第2は、それに対応した業務体系を明確にし、第3としてその資金の手当てと配分体系を明確にしなければならない。

そこで重要なのは、時間と、成果(パフォーマンス)である。

時間は物理的に機械的に測定できるのでマネジメントが容易ではある。ただ、パフォーマンスの測定が難しいので、時間の定義もあいまいとなる。

パフォーマンスは、映画では、コア・コンピタンスのシナリオと監督に委ねざるを得ない。そして何より、目標とするものを創造する関係者とその活動によるプロセスに依存する。

つまり、科学的な正しい目標が存在する訳ではないので、コントロールではなく、全員が目標自体を探索して行くプロセスなので、マネジメントが必要になる。その元締めが、プロジェクト・オーナとプロジェクト・マネージャである。

このフェーズでは、場を造り、座を設え建立し、同志となるコアチームを結集することである。

そのため、プロジェクトを駆動する明確でスジの良い強い駆動目標のテーマを建てプロジェクトに必要な資源を持っている外部へ、目的群を語ることである。

例えば金融機関やメディア等の公共的機関には大目的群を用意する。

資金は、プロジェクトの進行に必用な資源と時間を得るための手段である。

映画の企画書には、主要なスタッフのラインアップ案や、シナリオ展開やタイムウインドウ・マネジメントを踏まえたキャッシュフロー計画や、それらにまつわる権利関係が含まれる。

そして、権威づけのために、時に”いとやんごとなき”方々のパトロネージュが仕組まれることもある。また時にユネスコや文科省推薦等もある。

映画のプロヂューサは、コア・コンピテンスに目を着け、1枚の企画書を造り、資源を提供してくれる限定パートナを口説く。

その時、その成果の品質に責任を追うプロジェクト・マネージャとコア・メンバーを説得して内諾を得ておかなくてはならない。それはいわば映画では監督でありディレクタであり主演や音楽監督等である。

コア・コンピテンスは、製品やサービスではコア技術であり、映画では小説やシナリオであろう。

自らを省みて遊んでいるか隠れている潜在的資源を棚卸し発掘する。

言わばパトロンが用立ててくれた”手持ちのコイン”では不足する資源を、ネットワークから、ソフト・アライアンス戦略を建てる。

ビジネス・セクタのエージェントは、経済合理性で動く。ただ、そこにエネルギーを注入するのはシチズン・セクタのプレイヤー達であり、これらを支援すべきドは、マネジメント・セクタのエージェントである。

プロジェクトの発足に際し、その活動によって新しい価値を得て、ビジネス・セクタ自身も発展する必要がある。また、得られた価値を参加メンバーに配分するには、自然資源環境から、メディア資源環境資源を使って、新しい価値を獲得し、メディア資源環境自体も進化する必要がある。

その元となるのが、ビジネスにとってのコア・コンピテンスである。

例えば、ハードプロダクツであれば、それを構成するコア技術やコア・モジュールの新しい応用面に向けた使いかたであったり、その新しい製造法である。

サービスであれば、サービスが実現するユーザとのサービスコンテンツの実現する新しいプロセスの構成であり、そのプロセスを実現するハードやソフトの構成である。

例えば、ヒトは眼耳鼻舌身意の6感のセンサーを持っているが、その機能の拡張としてのメディアを進化させて来た。その新しい道具やセンサーを通して、コミュニケーションしたり、喜怒哀楽の経験を膨らませて、人生を豊かにしたいという欲求も進化させてきた。

このトレンドは、一貫していると言えるだろう。デジタル化が進展し、眼耳までは、資源の採集、蓄積、編集、計算、表現、発信等は進んだが、それ以外は、またアナログであり、自然のリアルにぴたりと張り付いたままである。

しかし、他の部分やマルチモーダルなセンサーや表現法は進化が止まることはないであろう。

◆研究設計者はプロジェクト・マネージャになるか

コア技術やコア・ソフトを開発し、原理試作まで持ち込んだ研究開発者が、プロジェクト・マネージャになる方が良いかは、微妙である。

井深は、「1台でも試作ができれば、後はそれを10万台作れば良い」と言った。

しかし、それでも、モノゴトは、それほど単純ではない。

このプランニング・フェーズでは、生存できるホール性(完備性)の確認と、スケールアップするための、スペックの設計である。

さらにその先のプログラミング・フェーズの製品設計の段階なら、マテリアル、メソッド、マシン、そしてマン(作業者)の仕様までを決めなくてはならない。

つまり、技術という役に立つ知識の獲得という作業と、その形式化とその製品の全体構成へのマッピングという獲得した知識の定着、その伝達という言わば積上げが必要となる仕事は、必ずしも独創性に富んだ研究者の持つ特性と相性が良いとは限らないからである。

よく「コーポレート・アントレプレナーシップ」とか、「イントレプレーナシップ」と言われるが、今まで見てきたように、実際には、研究設計のプロジェクテング・フェーズと開発設計のプランニング・フェーズでは、プロジェクトを引っ張ってきた者が入れ替わることで成功した例が多い。

大きな組織であれば、原理的な研究設計者(科学者ではない)は、開発部門という部署に居て、その先を常に開発し続ける体制が望ましい。

ただ、多くの場合、最初の研究開発者は思い入れが強く、上手くそれを、次の開発設計者に引き継がせることは難しい。

これは、次の段階での関発設計者から製品設計者への引継ぎでも同じである。これに失敗すると、ビジネス化に成功できなくなるケースが多い。

大企業ではなく、独立系のベンチャーの「アントレプレナーシップ」は、こうしたフェーズ・アップ・コントロールを上手にやる必要がある。

フェーズ・アップするには、フェーズ・フリージングが、必要である。

一端、構成部品や構成モジュールや、材料や加工の工程プログラム条件のバージョンを固定し、パフォーマンスの結果のデータを採る必要がある。

こうしたいわば開発の常識には、井深が反対した。ただ、一端立ち止まって、内部まで良く見ないと、どの要因がどのパフォーマンス効いているか、コンファウンドが起きてしまう。

固定しないと、ジャンプできない矛盾があるのである。これは吉田や岩間は、良く理解していた。

ただ、研究者から開発者への引継ぎにも、真っ向から反対したのも、井深であった。彼は、そうし仕事の引継ぎに反対した。

「原理研究設計者達が開発設計者となり製品設計者となり、製造者となり、販売からアフター・サービスまで持って行く方が速い」と主張した。そして、「トリニトロンで、私がそれを実践する」と宣言した。

ただ、現実は、製造まで行ったとき、会長になってしまい夢は実現できなかった。

確かに、それぞれのフェーズで、受け渡しが行われると、その儀式が形骸化される、例えば、関発設計から、製品設計になると、金型等の投資資金の桁が変わってくる。そのため、受取る側は、慎重になり、保証のエビデンスを要求する。

F-CAPが、最も避けたいとしたのは、その点であった。それが、デシジョン・ツリーチャートと、F-PERTチャート法の開発の趣旨であった。

§1.3 コンスーマのケースにおけるプロジェクトの里親

このプランニング・フェーズでは、出井のC5'sコンバージェンス・サイクル論で言えば、”カンパニー”の次の”コイン”のフェーズで、まだそれほどマネーは必要ない。

桃太郎伝説で言えば、”お腰に着けたキビ団子”程度で、いわば路銀である。とはいえ、まだ旅籠や茶店に入って立派な寝食を楽しめるような旅をするわけにはいかない。

スタートアップ企業では、まだ行方が定まらない。未知の応用分野を探索中の模索フェーズの小なりといえども活動な部隊を保持することは難しい。

プロジェクト・オーナがその直下に開発設計の部隊を抱えるビジネスユニットの責任者を兼務できるような適度な中規模の企業はあまりない。国家プロジェクトといえども、余裕のある比較的のんびりした中堅企業をライアンス以外には無い。

一方。大企業のプロジェクトでは、企業のトップが、プロジェクト・オーナとしてのパトロンが生みの親になって、育ての親にあたる里親となる事業部門を選んで、コア・モジュールの育成を託すことにならざるを得ない。

多くの大企業では、3階層を兼務するマネジメントは許されていないからである。

ただ、通常この育ての親は既に、ビジネスドメインという社会に便益をもたらす応用分野を持っており、その目的へのオリエンテーションが、新しい矛盾をはらむことになり兼ねない。

◆3.5インチMFDは、システム開発部長の加藤善朗が、親プロジェクトの英文ワードプロセッサーのプロジェクト・マネージャとなり、そのサブプロジェクトとして、その親プロジェクトの下で研究設計を担当した中山正之と佐藤隆二の二人が世界初の3.5インチのマイクロ・フロッピーデスクの開発を成功させていた。

ただ、世界の半導体の開発をリードし、その技術の先をデジタル化であると読んでソニーの多くのプロジェクトを起こして居た岩間社長が若くして亡くなり、変わって厚木工場の情報機器本部が里親となった。プロジェクト・マネージャの加藤の下に、そこから派遣されたメカエンジニアの松山政利が、プロジェクト・リーダとなり、田中儀礼をサブリーダとして、プロジェクトを引き継いだ。

プロジェクト・オーナを失って、里親となった情報機器本部の森園も岩間の意図と、次世代のソニーの技術の方向性を理解し、OA事業部の課長、係長との酒入りの懇談会を毎月開き、飲みながらもソニー手帳に彼らの語る専門用語を熱心にメモしていた。

ただ、残念ながら、里親となった情報機器本部の体制とルールは、OEMやコンスーマ向きではなかった。

◆トリニトロンでは、その前のクロマトロンの部隊が大崎工場に300人規模で製造部隊を中心に立上げを展開していたが、頓挫していたプロジェクトが中止が決定され、関係者は、ソニー独自のカラーテレビ用ブラウン管の開発に自信を喪失していた。また、クロマトロンの開発を担当していた吉田以下の本社の第1開発部への不信感もくすぶっていた。従って、里親と言うべき組織自体が、いわば途方に暮れた図体だけが大きい迷子のごとくであった。

大崎工場長だった高崎昇は、井深から相談を受け、トリニトロンの開発のプロジェクト・マネージャの吉田が、里親となる大崎工場長になるべきであると主張した。吉田がそれを固辞したのは、先輩でもあった高崎やクロマトロンの開発を直接担当し、大崎に製造を展開していた山田部長への配慮もあったのであろう。

◆ベータマックスの里親となった大崎工場では、井深と盛田の反対を押し切った岩間の決断で、ソニーで始めて事業部制を「カラーテレビ事業部」として導入していた。

大崎には、加藤の下に、企画スタッフ、コンピュータを使ったCADのスタッフ、そしてデザイン・レビューのスタッフがいた。また経理には標準原価計算スタッフと製番管理のスタッフが居て、大崎工場から本社工場にいた河野の開発設計部隊を支援した。その間、徒歩7分位で、ちょうど良い距離感であった。

◆ウオークマンでは、井深が自動車に無理やり大きなステレオ装置を持ち込もうとして、これを見かねたB2Bのデクテーティング・マシンを手掛けていた若いメカエンジニアが、プレスマンというテープレコーダをステレオに改造して上げたという。

これを開発設計レベルにするには、コンスーマ部門に里親託す必要が出てきた。このいわばB2BからB2C部門へのビジネスの越境問題は、当然コンフリクトを呼ぶ。

たまりかねた盛田昭夫は、自分の社長室の机を、この芝浦工場にも置いて、開発設計の進捗を鼓舞したのである。

以上、幾つかのケースで、里親を見てきた。

大企業で、これを上手くやったのは、シャープの金バッチ制度であったように思われる。社長が選んだ数個のプロジェクトに御墨付を与えたのである。

しかし、そのシャープでさえも、液晶のモジュールの開発では、里親の電卓プロジェクトの袂の下で、映像への想いを捨てず命を生き延びた時代を過ごしたと、そのプロスペクティングを担当した船田文明は語っている。

2◇ コア技術から芽生えるコア・モジュール

§2.1 コア・テクノロジが自立する

◆コア・テクノロジを手に旅に向かう

研究段階で、コア技術やコア・ソフトの原理動作確認がいわば、駆動目的の領域で生存するための最低の必要条件の確認だったとすれば、この関発設計フェーズでは、自立できる最低の十分条件を開発することになる。

トリニトロンのケースにおける研究段階は、駆動目標に到達するための研究開発目標だった”明るく見えるブラウン管”を実現できる”ワンガン・スリービーム”というコア技術が開発できた。白黒ブラウン管上で、細く絞った電子ビームがクロスしても相互反発することが無く、その原理動作の有効性が確認できた終了したと思われた。

また、トリニトロンは、世界初のオールトランジスタ化されたカラーテレビを狙ったため、パワー・トランジスタの開発の必須とした。そのため、世界の標準破りとなる13インチの細ネックでのトリニトロン管なら、真空管でなくても電子ビームを偏向できる画期的なシリコン・パワートランジスタのエレメントの開発にも目途を付けつつあった。

世界初のホームカセット型ビデオテープを実現したベータマックスのケースでは、当初それを狙ったUマチックでは、各社の製造性に対する要望と妥協して小型低価格化に失敗した。

その反省から再び挑戦するため、木原は、ソニー手帳の大キサのビデオカセットのVTRの1台のプロトタイプの動作確認試作を完成さた。

ベータマックスの駆動目標は、”1週間の新聞のテレビラジオ欄を開いて、この時間のこの番組と指さすとみられるテレビ”というものであった。

そのための、コンパクトなカセットを実現できるテープとヘッドとそれらの互換性を持たせるドラムの構成のコア・テクノロジの原理確認の試作ができていたのである。

後にマイクロ・フロッピーデスクと呼ばれる3.5インチMMFDのケースでは、当時使い勝手が非常に悪かったIBMの8インチの厚紙様のフロピーデスクを、コンパクトなカセット型に収まりそうなサイズが実現できる磁気記録シートと記録再生できるヘッドを組み込んで、記録再生できる原理動作試作を完成させていた。

こうしたコア・テクノロジやそれが応用できる分野のビジネス環境の中で生存できる新しい生態系を構築し、進化し続けるためには、いわば、草木が芽を出して風雨に耐える必要条件を満たす最低限のホール・プロダクツやホール・ソフトウエアの条件を獲得しなくてはならない時季に差し掛かっていた。

◆コア・テクノロジがコア・モジュールに成長する

F-CAPシステムでいえば、このフェーズは、コア技術が、実証的検証を経て、いわばメディア資源環境の中で生きることができるコア・モジュールに成長するための、社会が求める応用の場を目指して、開発設計に向かうフェーズである。

トリニトロンでは、カラーテレビセットとして組み上げたとき、ブラウン管として色選別機構等を含む目指した総合的な画質のパフォーマンスは、まだ確認できていなかった。

またトリニトロンの偏向ヨークを駆動するパワー半導体では、その回路方式と、その利用可能領域としての定格やそのデレイティング条件等の利用条件仕様を含む開発設計が必要であった。

ベータマックスのケースでは、コア・テクノロジとして、テープに記録するトラック幅をより細くするテープの磁気記録材、磁気結晶サイズ、磁気ヘッドの幅やギャップやその深さ、ガードバンドを削除するアジマス記録技術、またトラック間の混信を防ぐための輝度カラー信号分離方式やサーボ回路を含むメカニズム等をコンパクトなメカと回路を総合した開発設計ができていなかった。

特に、ベータではドラム・モジュールが、重要だった。カセットとVTR本体の互換性を保証する、カセットと磁気トラックを記録と再生の再現性を実現するための、ドラムの形状のテープガイドのための3次元曲線加工がそのノウハウを含め重要であった。

またテープがそれに沿ってスムースに滑って向かいあった1対のヘッドを回転させる薄いヘッドドラムと、それを挟んでガードする上下のドラムの構造が、テープを滑らかに高速で安定して走行しながらカセットのテープを下から支える構造で、またダイナミックに実現できるための総合的な開発設計が必要であった。

当初、カセットは45分位で、井深さんの夢に届くまでには、カセットをミュージックボックスのように沢山収納できるようにシステム化する必要があった。

3.5インチMFDのケースでは、当初その用途をどこにするかが、まだ明確ではなかった。そのためサイズ自体も大体、決めていなかった。

親プロジェクトは、シリーズ35という英文ワードプロセッサの外部記憶装置であったが、当時1980年は、オフィス・オートメーション:OA元年といわれ、オフィス・コンピュータからワードプロセッサーに対する期待が集まっていた。そして、8インチのFDを追い上げる形で、5.25インチの厚紙型エンベロップのFDが急速に増加する形勢にあった。

もし、ワードプロセッサー用であれば、記録容量は最低なら、レターサイズの英文の2枚の手紙用に2Kバイトでも良かったがそれで良いのかも決められなかった。

また薄型のプラスチックケースとするなら固くてフラットに成形して、磁気シートをその中空の中で回転させながらヘッドにどのように押し付けて接触させるか、もしヘッドとシートを押す付ける部分を、円周から中心部に向かってカセットの両面に窓を明けるとすれば、そこは裸になってしまうが、それではさらに厚紙のケースが必要になってしまう。

シャッターが要るのではないか?もしシャッターを付けるとすれば、ワードプレッサーやPCに、どのようにその状態を理解してもらうことができるか? そもそも、サイズや容量をどの位にするか等であった。

その他製品化に向けて歩み出すとすれば、どのような問題が待ち構えているか、ソニーには、まだデジタル記録再生用の円盤型の磁気シートへの記録に関する知見は全く無かったといって良い。

ただ、ソニーの中山だけは、デジタル磁気記録では、世界の最先端にいた。彼は、Uマチックで浅深2層にデジタルとアナログ信号を分離して、ドキュメントを記録して検索するドキュメントプロセッサーの研究設計に成功し、ソニービルで発表をしていた。

それがきっかけで、IBMが磁気テープにデータを記録するため、ソニーから技術導入をしたのである。そして、80カラムのカードパンチのデータ入力を磁気方式に切り替えるために、8インチのフロイピーディスクを開発したのであった。

ただ、ソニーでは、そうしたヘビーデューティな使い方をするデジタル磁気記録メディアの開発は、初めてであった。

この様に、プランニング・フェーズは、コア技術が、ソフトウエア資源環境の中で、新しい命として、根を下ろして成長して行くため、幼くても形を整えてコア・モジュールを形成するフェーズである。

そのための条件は、コア・モジュールがどのようなアプリケーションフィールドを見つけその棲みかを見つけるかである。

§2.2 KPIの進化が続く

イノベーションが技術のブレークスルーを伴う限り、各種の技術の専門知識や実践知識の方向付けが欠かせない.いわばそれこそが、Management of Technology の基本である.

これは、技術成果の評価指標でもあり、開発方針である.

ベル研で開発されたFOM(figure of merit)は、ソニーが半導体の特許技術のライセンスを受けた時、岩間が、その昔、半導体の特許技術を導入するに当り、ベル研が研究していた研究管理のためのフィギャー・オブ・メリット:FOM.という技術開発の管理技法も導入した。

研究設計のプロジェクティング・フェーズから、開発設計のプランニング・フェーズは、その先の製品設計のプログラミング・フェーズに向かう進化の一つのプロセスである。

つまり、前のコア技術の獲得から、製品として使われるメデジア資源環境に埋め込んで機能する、コア・モジュールに成長するための活動である。その目指すものは、エッセンシャル技術からモジュール化に必要なそのアプリケーション技術の獲得である。

つまりFOMは、技術開発の進展につれて、方針をトップがその成果を抽象化して進捗に関心を持つ手法である。

例えば半導体では、ラジオやテレビに使えるようにするための高周波の周波数ごとの増幅特性や、信頼性のための電流電圧の耐ストレス性等のFOMをKPIとして設定し、ゲルマやシリコンの半導体開発の指針とした.

プロジェクテング・フェーズで掲げる”明確でスジの良い強い達成目標”には、従来できなかった新しいサービスを実現する手段とその使い方を示すソフトウエアを提供することが含まれている。

トリニトロンでは、家族が夕食のテーブルを囲んで見ることができる明るいカラーテレビを造ることであった。そのためには、「明るいブラウン管」の開発が必要であった。

ソニー独自のカラーテレビでは、岩間は、クロマトロンの時掲げたFOMを「明るさ」と定義したが.クロマトロンという明るさだけのシステムの失敗に繋がってしまう。

これを岩間が、「解像度を一定にした明るさ」とKPIをリファインすることで、トリニトロン電子銃の発明に繋がったように思う.

トリニトロン・プロジェクトのプランニング・フェーズは、後に”トリニトロン”と命名される電子銃の研究設計の原理確認試作の結果を受けフェーズ・アップし本格的に発足した。

つまり、研究仲間の”カンパニー”から”コイン”段階にフェーズ2へ進んだのである。

プロジェクト・オーナを井深社長自ら就任し、吉田進を、全身全霊でプロジェクト・マネージャに説得してプランニング・フェーズが始まった。ところが、これを製品化するには、思わぬ事態が待ち構えていた。

原理確認の研究設計から、関発設計に移り、数台試作してみると、画質が、冴えなかったのである。

それは、明るさや解像度だけでない、何かすっきりしない画質であった。井深はもちろん、吉田や開発チーム全体の誰の目にもこれは明らかだった。

何故か? 今まで手掛けてきたクロマトロンが持っていた画質のいわば”鮮明さと輝き”が欠けていたのである。

トリニトロン電子銃は、確かにコア技術の一つではあったが、みんなのイメージの中の画質のリファレンスモデルに対し、製品設計のレベルにまで届かなかったのである。画質のリファレンスモデルこそ、クロマトロンのそれであったのである。

それから色選別機能の開発が始められることになった。こんどのKPIは、一度あきらめたクロマトロンの画質が、製品設計で失敗したリファレンスモデルだったのである。

そして、シャドウマスクを超えたアパーチャーグリル方式が開発できたことで、トリニトロンというコア技術が、アパーチャグリルという周辺技術を獲得したことで、次のプログラミング・フェーズへの移行ができたのである。

この間1年半を要した。ただ、実は、ブラウン管というモジュールを完全な形にしたのは、この周辺技術と思われた色選別機構であって、これこそ、ソニーの成長と繁栄をもたらしたエッセンシャルなコア技術であった。

つまり、開発のKPIは、極めて戦略的であり、事態の進捗に合わせて開発され、リファインし続けられなくてはならない.

◇コア・ソフトとマージナル・ソフト

コア技術やその利用法を含むコア・ソフトでさえも、それだけで価値を生み出すことはあまりない。

研究設計から、開発設計へ、さらに製品設計へ、そして商品設計へとイノベーション・プロセスは進化して行く。

それには、コア・テクノロジが、その用途や使い方を含むコア・ソフトとしてのコンセプトが必要となる。また、このコア技術がスジが良ければ、コア・デバイスやコア・モジュールの開発に繋がり進化が始まる。

ソニーが目を着けた当初のトランジスタも、テープレコーダやビデオレコーダもクロマトロンも、そのままビジネスになった訳ではない。

また、ソニーがコア技術やコア・デバイスとして開発したもので、ビジネスとなるペネトレーション・フェーズに到達できなかった例は、20や30を下らない。

コア技術も使えなければ意味がないし、使うためにはその目的や使い方を含むコア・ソフトにできなければ意味が無い。

また、コア・ソフトを生存し進化できるコア・ソフトモジュールにしなければならない。コア・ソフトモジュールになってもそれだけで生存し、成長して行ける保証はない。

コア・ソフトに価値あるものとするために、どのようなビジネス・セクタの中で生態系を構築できるかがある。こうした生態系には、コア・ソフトのデバイスやモジュール体系、つまりアーキテクチャのデザインが必要となる。

ベータマックスは、ソニーが音声を記録できるテープレコーダを開発して以来、何時かは映像を記録できるVTRの開発を目指し、失敗に失敗を重ねてきたプロジェクトのいわば最終到達地点を目指したプロジェクトであった。

最初は放送局用だったVTRをパブリック用としてPVを開発したが、高さが1m近く、重さも一人で持てない位で失敗した。

続いてエデュケショナル・ビデオとしてEVを開発したが、これも何とか1人で持ち上げることができるところまで行ったが、教育用としても普及できなかった。

そして、国家プロジェクトとしてコンスーマ用のCVが開発されたが、結局画質が悪く、失敗した。

1965年にソニーが中心となってコンスーマが簡単に扱えるようにカセットテープ型のUマチックVTRを開発した。このフォーマットを、当時特許のフリー・クロスライセンスを松下電器とビクターに持ち込んだところ、カセットとメカの製造が困難であるとして、カセットを大きくするように要請され、大きな弁当箱になってしまった。結果として価格も一般コンスーマが手に入らない高価な価格になってしまった。

それに懲りて、ベータでは、もっと小さなソニーの社員手帳のサイズにカセットサイズを決め、カセットの型を起こしてから、松下電器とビクターにフォーマットの協力を要請した。しかし、これが、反発を呼んだ。型を起こしてからでは、ソニーの独走体制を許すことになるという懸念を持たれた。また松下電器側には、いろいろな思惑があった。

このテーマは、話題となり、2本の映画となりテレビでもプロジェクトX等、数本のドラマが制作された。ソニーは一切、黙して語らず、取材を受け付けなかった。

また、USの東西のビジネススクールからのケーススタディ教材への協力依頼もお断りした。出井が社長になる直前、社内調査委員会ができ、50人に登る関係者のインタビューが収録されたが、現在それは、ソニーの設立の趣意書と共に、本社の金庫に保管されている。

VTRカセットを小型にするためには、幾つかのコア技術の開発が必要であった。まず、ヘリカルスキャンというテープに斜めにフィールドごとに1本のトラック幅だけ送る特許を東芝が持っていた。これを井深が「東芝さんは放送局用でソニーはコンスーマ用で」との棲み分けをお願いし了解してもらった。

それまでトラック間の信号が混ざらないように、トラック間にガードバンドを空けていたがドラムに2個のヘッドを傾けて付けるアジマス記録方式を沼倉が開発し、コンパクト化に貢献した。さらに、輝度信号とカラー信号を分離して記録する技術を、平井純が開発した。

これを支えるテープの結晶サイズも細かくでき、ヘッドギャップやヘッドの深さも細かく精密にできた。

こうして、コンパクトなデキッキを製品設計をするため、次のフェーズへ向けて、電気回路のIC化への投資を目指し、技術準備室を発足させた。

§2.3 プロスペクティングが駆動

◆ 意匠デザインとリビングラボとプロスペクティング

出井のC5'sコンバージェンス・サイクルで言えば、この関発設計のプランニング・フェーズでは、資金はあまり必要ではない。

”カンパニー”に次ぐ、”コイン”程度である。

プロトタイプと言っても、動作原理確認を、具体的なプロダクツやソフト等のユーザのユースケースをイメージできる達を表現するには、モックアップ・デザインが必要となる。

ただ、意匠デザインは、設計者とユーザがコミュニケーションできる数少ない手段である。

プロトタイプも手作りでよく、ハードなら数台でも良い。

意匠デザインは、エンジニアと顧客をつなぐ、プロダクツやサービスが実現するその利用法を含むソフトウエアである。

これは、いわば、「フォーム・フォローズ・ファンクション」の世界から、「ファンクション・フォローズ・フィクション」とした、ソニーのデザインセンター長だった渡辺英雄がデザイン原則から進化させたソニー流の考え方であった。

ソニーの4代目の社長だった大賀は、「フォーム・フォローズ・ファンクション」を原則としつつも、色調をモノクロで、質感をメタリック調で、直線で構成されるソニーらしいデザインを追求し、インハウスのデザイン室を造った。

そして、ソニーのプライマリ・ターゲットだった若者に、製品の意匠デザインや試作品を社外に漏れないように評価するため、と同時に、インハウスのヤングラボラトリーという独立調査機関を造った。それは、アンケートによるマーケティング調査でも、ソニーという名前が出ると調査結果にバイアスを避けたかったからである。

そして、社内でデザイン審議会を造り、デザインを審議することにした。

デザインは、設計者の心が望むところと、ユーザの心が望むとことが会話できる非常に大切な場である。

さらに言えば、ソニーという企業の場において、例えば、ウオークマンでは、デザイナ-は、その製品を最も大切にするユーザになり切ってプレゼンをする。

それは、いわば設計者に対する対決の場になる。

また、サイテーションというトリニトロンでは、最初に本社のデザインセンターで、20枚以上のデンダルを使ったコンペが開催され、デザイン審議会で数枚に絞られ、最後に1個のモックアップが造られた。それに大賀社長が愛用したジェット機の愛称だったサイテーションと命名し、価格も10万円として、設計陣が居た大崎工場に、いわば攻め込んで来た。これをいわば迎え撃ったのは、大崎工場の設計技術部隊であった。知識創造の場のエネルギーの内破と外破の物語は、後述したい。

◆ 技術のフィーチャ、アドバンテージ、そしてメリット

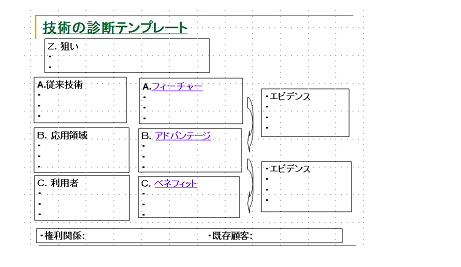

基礎研究が重要だとの声が日本で最近特に多く聞かれる。ただ、そうした研究者達に尋ねるとき、技術のスジの良さを簡単に理解し診断する方法がある。

フィーチャ(新規性)とアドバンテージ(進歩性)とメリット(利益)を訊ねて整理する。その根幹は、導入部に続いて、

①フィーチャつまりその分野の従来技術に比べての新規性

②その結果のアドバンテージつまり応用領域での優れた特長

③そのメリットつまりそれを利用したヒトが受ける利点である。

新規性が無ければ、研究でも査読論文は通らない。

特許は、科学的に裏付ける理論がなくても新規性と進歩性あれば良い。つまり先例がなく有用性と実現性があれば良い。

研究者は、フィーチャを主張しがちであるが、有用な技術は、アドバンテージが必要で、その根拠としてのエビデンスの一つがフィーチャであるに過ぎない。そのアドバンテージを明らかにするには、応用領域を絞りこむ必要がある。

例えば、従来0.4ミリが限界だった細い金属管を、0.2ミリに加工する技術が開発できたとして、そのフィーチャの価値は、注射針に使えば患者にベネフィットの価値をもたらすことができる。

さらに、細くし、注射液を確りポンプで圧力をかけて送り込む装置とすることで、医者は、手に力を入れないで、患者の歯茎に静かに集中して、痛くない痛み止めの注射が可能になる。

スジの良い技術とは、応用範囲が広がり、ニーズが深い技術である。そして、コア技術が、周辺技術の発展につれ、それらと相まって、アドバンテージやベネフィットが進化する技術である。また、こうした技術と応用分野の共進化する技術である。

[図 6]

「モノの心は、ヒトの心である」とした井深は、また、「プロダクツのイノベーションはソフトウエアである」とした。ソフトウエアとは、新しいプロダクツの実現する”ヒトの心の状況変更ニーズというサービスニーズを満たす”ものである。それにはハードのあり方や使い方、使い方の様態を含んだコンセプトである。

これはあたかも、マクイルーハンの「新しいメディアのコンテントは古いメデジアである」とした命題そのものである。そして、メディアは、ヒトの心身の拡張欲求の結果であるとしたマクルーハンの定義とも符合している。

3◇ 広がるランドスケープから始める

§3.1 ランドスケープを展望する

ここで採り挙げているイノベーションの開発設計フェーズでは、コア技術の実現可能性を確認するいわば、 ”0⇒1”を確信し、その実現を確認するプロセスである。

コア技術のまたはブレークスルーすべきポイントが原理確認でき、ここでは、駆動目標の実現可能性を確認する段階である。研究設計のコア・テクノロジを目的に沿った実用性の可能性を確認するためのフェーズである。

また開発すべき対象のいわば、現在の自然資源環境やメディア資源環境の中で、存在可能なホール・プロダクツの中に埋め込めるかどうかの実現可能性を確認する活動でもある。

そして駆動目標のコンセプトをリファインしつつ、そのポリシーを示す評価指標をリファインし、これも相互に開発し続けることになる。

それはまた、ビジネス・セクタとシティズン・セクタを繋ぐ、いわばこれらのインターフェースのデザインの問題でもある。

こうした多くの関係者の全体を俯瞰するため、スタンド・ポイントを定め、スタンスを大きくとり、スコープを広げて、ランドスケープを描く必要がある。

すでに、「はじめから」のイノベーションのエコシステムのランドスケープで述べたように、その全体の社会は、ビジネス主体が構成する「ビジネス社会」と生活者で構成される「シティズン社会」と、これらの活動を支援したり調整する規範やルールや標準等が主体となる「ビジネス社会」の3のセクタからなると考えた。

しかし、こうした各セクタには、それぞれのプレイヤーが居て、いわばそこに陣取ってゲームを闘っている趣がある。そうしたプレイヤーは各セクタの組織の存在理由、つまりそのエゴを主張するエージェントとして振舞う性癖がある。

[図6.1]

イノベ―ションがどのようなテーマであれ、こうした3者のエージェントの振る舞いを考慮にいれる必要がある。

ただ、こうして各セクタのエージェントが受ける資源制約として、「自然資源環境」と「メディア資源環境」があることも考慮する必要がある。

◆マネジメント・セクタは権威のポジションを伺う

何かのテーマについて議論したい時、少しゆとりを持って関係するアイテムを体系的に拾い上げ、全体の世界をイメージすることは、意外と難しい。

ヒトは、通常の眼に入る近視眼的な世界観に取り込まれていて、通常の風景から、テーマに関係する要因やそのアイテムの全体を認識するには、工夫を要する。

猫は動くモノに注意する感覚を研ぎ澄ませている。また、ヒトは、通常の風景の中から、何かの特徴点に注意する習性がある。

ジャーナリズムやメディアもまた、「少し新しい事象」。「少し変わった事象」、「少し詳しい事象」を、”面白く”、”分りやすく”、”目立つ形”で記事や音像や映像や画像にすることで、ビジネスを行っている。

特に、日本、中国などの民族は、このメディアに対する価値観や期待感が強い。

目の前の風景の中に溶け込んだ重要なキー・アイテムが、少しずつ変化して行くとき、ふと気が付いたら、周囲は、昔と全く変わってしまっていたという浦島太郎のようなことも起こりかねない。

金融機関で健全性を診断する場合、ストレステストという手法が使われる。鎖を通常より強く引っ張ることで、最初に壊れるチェーンのポイントがどこかを調べるのである。

ハードの信頼性を評価するのにも加速テストを行う。通常は温度を挙げ、ストレスを掛けて劣化反応時間を加速する。

いま、社会を襲っているコロナウイルスは、社会の一番弱いところを、ストレステストで炙り出している。

マネジメント・セクタのトップレイヤーのエージェント達は、いま、このチェーンが挙げている悲鳴の箇所を調べるデータを手に入れつつある。

いま、しかし、「シテズン・セクタ」を脅威にさらした新型ウイルスは、「ビジネス・セクタ」にその脅威を及ぼしつつあり、さらに「マネジメント・セクタ」に及びつつある。

その「マネジメント・セクタ」の最高レイヤは、近代国家である。それもロシアであれ中国であれ、企業が主体となっている”エンタープライズ・ステート”と言っても良いであろう。

例えば、決済手段としての”マネー”の発行権は近代国家が独占してきた。しかしデジタル化とネットワーク化が「メディア資源環境」に浸透し始め、その動きは、コロナ禍で加速されている。

◆ビジネス・セクタは価値のイメージポジションを伺う

ビジネス・セクタは、この自然環境資源がもたらした特異事象から、新しい価値を獲得するために、シティズン・エージョント達とともにチャレンジの機会を得ている。

そこでは、従来の組織の従来のKPIでは評価できない活動が必要とされている。

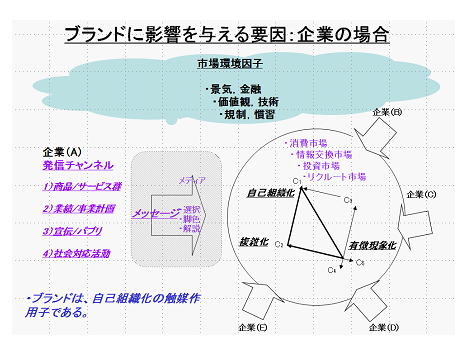

[図6.2]

ビジネス・セクタは、社会における何らかのミッションを受け持つと宣言できるジネス・カテゴリやその固有的なネーミングを旗印に活動をするあらゆるエンテティである。

もし、そのスタンド・ポイントが、ブランドを冠する企業であるとすれば、そこから、関係するステーク・ホルダの配置を描いてみるのも有効であろう。

関係者の多様で、分散し、自立した、衆知を集め、ランドスケープを描く必要がある。

エンター・プライズは、近現代を代表する国家とグローバル市場の中での、明らかなメインプレイヤーである。紺野登は、この近代的な特長を、”エンタープライズ・ステート(企業主体性国家)”と呼んだ。そして、今回のコロナ禍よって最大の挑戦を受けている権威ではないかと指摘しているが似た文脈の主張が聞かれる。

企業は、1)商品/サービス、2)業績/統合報告、3)宣伝/PR、4)社会対話活動等のコミュニケーション・チャンネルで、選択し、脚色し、説明しメッセージをメディアに乗せている。

ただ、景気、金融、規制、習慣等のマネジメント・セクタの上位のレイヤや、価値観、技術等のシティズン・セクタやメディア資源環境等の市場環境因子の下で、消費市場、投資市場、情報交換市場、リクルート市場の各場の中で、価値創造活動を続けている。

そして、多様なレイヤがリンクし、相互作用するプロセスを通じて、複雑性をもたらし、またメッセージの流れがもたらすイメージのトレンドを形創り有徴現象を発現し、新しく自己組織化を進めている。

こうしてブランドを触媒として、「ビジネス・セクタ」が、「自然資源環境」と「メディア資源環境」の中で、価値を創造するプロセスに関係するステークホルダの全てと価値創造のイメージ空間のポジションを探索している。

◆シテズン・セクタの意味ポジション時間空間を伺う

人びとの行動やライフスタイルを規定している主要因を考える。

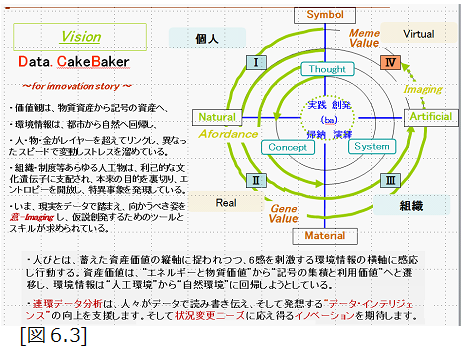

すでにこの第1章で「ヒトは仕事でコミュニティを豊かにする」でみてきたように、[図6.3]は、時代が大きく変化しつつある。

その一つは図の縦軸の価値観である。価値観は、人びとが働いて自然資産環境からかち得たものである。その価値観が、今、物質やエネルギ等の資産から、古代の言葉等の記号の資産から中世と近現代の物質・エネルギー価値観から、再び言葉やデータの記号へと回帰する時期を迎えているように見受けられる。

それに対しもう1つの図の横軸は、環境情報空間である。古代、中世と自然環境情報から、近現代は、都市のアーテフィシャル環境を過ごしてきたが、コロナ禍を迎え。再びの自然へ環境への回帰を加速するように思われる。

人びとの行動様式とかライフスタイルといったものは、蓄積した資産の引きずられる価値観と、環境情報にアフォードされ、瞬間的に反応する動物的行動によって特徴付けられるだろう。

いわばこれは、行動が一定の秩序を発現するための息の長い積分制御と瞬間的な微分制御の支配を受けている故であろう。

ただ、人・物・金がレイヤを超えてリンクし、それぞれ異なったスピードで変動している。

コロナ禍で、ヒトとモノの流れには断絶や摩擦が生まれた。そしてそれと逆に流れるべきマネーの流れは滞って水位は、どんどん高くなってストレスも高まっている。

その向かう先が定まった時、マネーのスピードは、0.01秒で世界を一周する。

マネジメント・セクタの主要な因子を構成している組織・制度等あらゆる人工物は、利己的な文化遺伝子に支配され、本来の目的を裏切り、エントロピーを開放し、特異事象を発現している。

こうして、いま、現実をデータで踏まえ、向かうべき姿を、意-Imagingし、仮説創発するためのツールとスキルが求められている。

[図6.3]は、2000年に、イノベーションを支援するための連環データ分析の開発を志したとき、データ・ケーキベーカ社がホームページに掲げた時代観である。

”人びとは、蓄えた資産価値の縦軸に捉われつつ、6感を刺激する環境情報の横軸に感応し行動する。資産価値は、“エネルギーと物質価値”から“記号の集積と利用価値”へと遷移し、環境情報は“人工環境”から“自然環境”に回帰しようとしている。

連環データ分析は、人々がデータで読み書き伝え、そして発想する“データ・インテリジェンス”の向上を支援します。そして状況変更ニーズに応え得るイノベーションを期待します。”としていた。

到達可能な理想的な駆動目的への、理想的なパスをデザインするには、その解空間をできるだけ、大きくスコープを広げてみることが望ましい。

ここでは、創発すべき価値の源泉となるシティズン・セクタからの機能空間、ビジネス・セクタからのイメージ空間、そして人びとの行動を規定するビジネス・セクタからの意味空間のランドスケープの例を挙げた。

ポジティブなサクセス・ストーリと、それを実現するネガティブなリスクを想定し戦略を建てるにも、こうした大きなランドスケープを、プロジェクトのトップマネジメントが共有する必要がある。

§3.2 サクセス・ストーリ を語る

◆ ことの始まりは、

桃太郎が村の外から来て、自然の野山を駆けまわり、すくすくと育つが、ヒトの言葉を覚え暮らすうちに村人の現状を理解する。そして村人の苦難を取り除く鬼退治に想い立つのである。

お爺さんは、蔵の中に眠っていた鎧兜や太刀を探し出して、身支度をさせる。お婆さんは、吉備団子を握って腰に着けてあげる。

桃太郎は、村びとの話す言葉や村の外に棲んでいるコア・メンバの動物達の話す言葉を理解し、日本一ののぼり旗を高く掲げる。そして遠くまで見えるキジ、智慧のあるサル、力と勇気があるイヌが駆けつけ、コアチームが結成される。以上、ここまでが、プロジェクトが始まるプロジェクティング・フェーズであった。

続いてここでは、新しくフェーズ2.のプランニング・フェーズとなる。

キジが遠くを高見から眺め、行く手を見定め、遮るものを見定める。サルが智慧を出し、乗り越え、克服する戦略を建てる。河は、力の強い犬が桃太郎を背負い、サルをキジが背中に乗せて飛び超える。そして遂に、鬼の城に辿り着く。

◆サクセス・ストーリの意味

このプランニング・フェーズの主役は、プロジューサとプロジェクト・マネージャ、となる。

”彼の地を目指す”としたとき、波を分けて行くべき道を指し示すことは、プロジューサとシナリオライタがディレクタの意見等も入れて脚本を書く仕事である.

このフェーズに入る前のプロジェクティング・フェーズで掲げられた”明確でスジの良い強い達成目標”が、イノベーションのテーマとして、予定した関係者から賛同者を簡単に得られるとは限らない。

新たな世界には”最初の言葉”が必要なように、明確でスジの良い強い目標の設定が必要ではあるが、その可能性は、見たい人にしか見ることができない.

特に日本では、既に仕事の場としての組織に属する者の習癖として、既存の組織の保全と、その帰属意識が高いため、過度ともいえる既得権益への侵害というリスクに対し敏感に反応する。

こうした組織のもつ本源的な現象は、何も日本に特有がものではない。例えばドラッカーの親友でもあったミュラー・タイムは、”組織の生理学”の立場から発現する症例を挙げている。[ミュラー・タイム]

ただ日本人は、歴史的にも、風土的にもこうした傾向が、とりわけ強い。

鎌倉幕府を開いた武士達は、1192年に”イイクニ”を造ろうと、それまでの天皇を支える貴族が、”この国の草も木も 我が大君の国なれば”、と全ての土地を所有し、その庇護にあった社寺に寄託していた荘園から、その権益を取り上げた。

そして功績があった武家の家人達に、○○1ヶ国のお墨付きを与えた。その御恩に報いるべく、御奉公を約束し、「いざ鎌倉!」となった時は、家族の人情を投げ打っても馳せ参じる。

これは、江戸時代の赤穂浪士のように、我が身や人情を犠牲にすることさえ、武士の本懐、美談として語り継いできた。

幕藩体制が、明治以降の富国強兵の旗印のもと、大企業に繋がった日本的なケイレツ体制は、”ハード・アライアンス”として、まだ、各分野の旧国営企業でも色濃く残っていることを見ることができる。

例えば、安倍一強と言われる総理がコロナのPCRの検査体制について”医者が必要と認めた人は月2万件のできるだけ早い時期に達成を目指す”と何遍も宣言しても、実際は、何ヶ月経っても動かすことができず、世界から不思議がられた。

これには、感染症に偏った”専門家”と”感染症に対しデータを採る権利”を独占的に保持したい、本来「マネジメント・セクタ」のトップレイヤであるべき国家的系列機関のエージェントが、「ビジネス・セクタ」の自己保存本能に乗っ取られ、「マネジメント・セクタ」の権威に対し、発揮された見本のような結果と見受けられる。

コロナのような異常事態ですらこのような状態で、まして、日常の風景の中に溶け込んでしまった異常事態を、無視しよう、無視しても構わないと思い込みたくなるには、与えられた「○○1ヶ国」を深く耕し、草をむしって、水の面倒をみて、自然を相手に、営々と暮らしてきた農耕民族の風土でもある。

限られた土地を守りよそ者を排除し、自然災害には協力してきた本来が受動態の民族である。

サクセス・シナリオは、駆動目標の設定と共にイノベーション型プロジェクトには、不可欠である。

たとえ、「明確でスジが良く、強い駆動目標」がうち出されたとしても、必用なメンバーが集まるとは限らない。集まってもやる気になるかも判らない。ヒトには弱いところがある。

一人一人は弱い。幾ら覚悟を決めても、一人なら3日で気が変わる。しかしある旗の下に集結し、また状況が与えられると、みんなが強くなる。そうした情況を造るにも、共感できる駆動目標は、欠かせない。そして、その可能性に向けて、サクセス・ストーリを造り語る必要がある。

◆サクセス・ストーリの構成

サクセス・ストーリの条件は、理想への可能性の提示である。理想とは、現在の「自然資源環境」から、「メディア資源環境」を変革して新しい価値を生み出すことである。

これは、駆動目標の到達の可能性を示す、サクセス・ストーリである。

月着陸のケースで言えば、一段ロケットに点火できスピードを獲得し、ある高度まで達する。そこで一段ロケットを切り離しに成功する。ついで二段ロケットにも点火でき宇宙空間に到達し、二段ロケットも切り離せて、と成功が続いて、最後に地球に戻ってくるまでの一連のマイルストーンを踏まえたサクセス・ストーリを語ることになる.

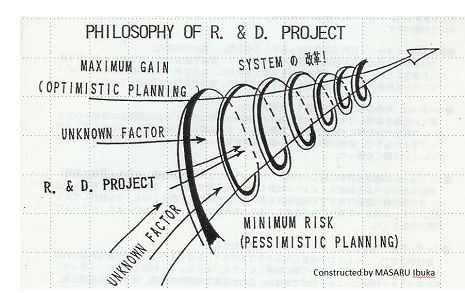

これを、井深は、R&Dのプロジェクトのフィロソフィーとして、その考えを示したのが[図5.5]である。

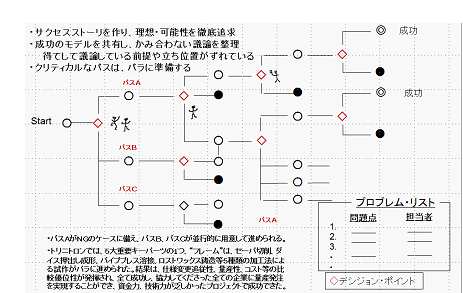

[図5.6]

最大ゲインの最大化と、最大リスクの最小化戦略というMaX.MaxGain&Min.Max.Risc戦略と呼んだ。

そして、1970年第1回ワールド・イノベーション・カファレンスで、彼自身がA0版のポスター用紙に手書きで提示して説明に使った図の縮刷コピーである。

因みに、当時はまだ明るいオーバヘッド・プロジェクターも開発されていなかったし、彼が唱えていた駆動目標の一つであった”持って行ってポンと壁に向かって置けば、大きく映るテレビ”としていたプロジェクタの開発も、まだできていなかった。

それは、価値のゲインを最大化する一連の方策の成功のストーリを物語ることである。

衆知を集めてサクセス・ストーリを組み立てるかの方法論の開発も必要である。

専門家は、自分の専門領域に注意が向きがちで、専門の狭い細かい点にこだわる傾向がある。

これには、集合知メカニズムを発揮してストーリを造る有効な方法の開発が必要である。

集合知メカニズムを使ったサクセス・ストーリの例を挙げよう。

USの原子力潜水艦のスコーピオン号が、 1968年5月、地中海から母港ノーフォークへの帰投中の定時連絡を最後に消息を絶った。直前のミッションでは、ソ連の内海に侵入しミサイル発射を潜望鏡を通して撮影するのに成功し、その高速性でソ連艦を振り切ったという戦果を誇っていた。

アメリカ海軍は、同日捜索を開始した。カナリア諸島沖に敷設されていた低周波ハイドロフォンは、当時海底で発生した爆発音とその後の圧壊音を記録していた。これを基に沈没位置が推定され、アゾレス諸島の南西400km水深3,000mの地点を中心とする捜索海域が設定されたが、対象海域は32キロ4方の広大な範囲で探索は困難を極めた。

そこで集合知メカニズムを使った方法が採用された:

1)数学者、潜水専門家、海難救助隊等いろいろな知識を持った専門家を、分散し偏らないように集めた。

2)コーピオン号に起こった幾つかのシナリオの断片となるエピソードを作成した。潜水艦に、①どんなトラブルが発生したか、②海底への衝突スピード、③沈降した際の確度等。

3)各専門家に、各シナリオのエピソードの蓋然性(生起確率)を個別に判断してもらった。

5)判断は、ゲームの掛けとし、賞品はウイスキーのシーバスリーガルとした。

6)バラバラなエピソードの組立ては、ベイズの定理を使い最も蓋然性の高くなる組合せを採用した。

その結果、10月にアゾレス諸島南西沖、深度約4,000mの海底に圧壊した船体の一部が発見され、乗員99名の死亡が公式に宣言された。

ここで、重要なポイントは、上記3)の事象の生起プロセスのフェーズ分けと、それを独立の専門家の知見を組み合わせて総合評価(ベイズの定理による統合蓋然性)法である。

つまり必要な専門分野をカバーする分散性と、そのフェーズの独立性の確保と、全体を統合する方法の適用である。

また、専門家の自律性の確保も重要である。

専門家による「診断や判断」には、データによる根拠が求められるが、「対応策の構想の決定」には、「責任」が伴ってくる。これらは、全く異なった社会的権能である。

どのような決定でも、ある決定は次の決定を呼び起こす。最終の決着に至るまでの各道筋で、責任を伴う逐次で最良の「選択的意志決定」が、求められる。

この点については、「デシジョン・ツリーチャート」の項で説明する。

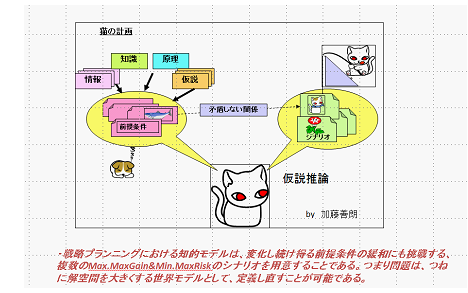

◆ビジョンの再デザインとサクセス・ストーリの仮説推論

何か対応しようとしたとき、衆知を集めて仮説推論を働かせる演繹推論でも帰納推論でもないアブダクティブ推論が必要になる。それは、次の決定に繋がるいわば些かなリトロダクティブ推論までの直観が必要なのなからではなかろうか?

駆動目標に至る途筋のビジョンのデザインとしてのサクセス・ストーリが、仮説設定される。

集合知メカニズムを働かせるとして、あるテーマを採り上げたとき、それにまつわる多くの事象が構成しているグローバルなイメージを構築し、関係者が共有する必要がある。

集合知メカニズムには、多様性と分散性と自立性が重要となるが、その結果、議論がばらばらになって収斂が困難となりがちである。

[図5.12]

専門家は、それぞれ、個別の知識、原理原則、情報を持っており、それらを前提条件として、仮説を持っている。

いま、猫が、眠っている犬の前の皿の上のサンマを狙っているとする。それを釣り上げるというシナリオを仮説推論したとする。

また各マネジメント達は、必然的に異なる立場で異なる情報を持っている。そして異なる前提条件に立っている。

企画スタッフは、各マネジメント達や各専門家達がもっているこうした独自の幾つかの仮説的知的モデルを、仮説的に想定しなければならない。そして、この仮説的モデルを修正しつづけるのが理想である。

そのためには、日々、彼らの言動を予測し、データを得て、修正する必要がある。

つまり、日々、情況が変化し進展するなか、短い時間で彼らから発せられる言葉や態度から、それが成されなければならない。

例えば、井深の言葉は、禅問答のようですぐ理解することが難しかった。井深の知的な仮説モデルは、人知や常識を超越しているので、理解が届きにくかった。

ただ、それが単なるアイデアかフィロソフィーかの区別は意外に簡単で、アイデアで間違っていれば反論もし易かった。ただ、常識的な案を提案すると、ガツンと反論があった、しかしそこから、フィロソフィーを汲み採ることができた。

例えば、PERT法やベルトコンベア式生産ライン、また予算や計画制度や事業部制、部課長制などへの拒絶や忌避感であった。

トリニトロンでは、プロジェクト・マネージャの吉田進部長とブラウン管というコア・デバイス開発のいわばサブ・プロジェクト・リーダの大越明男課長と、ブラウン管のキー・コンポーネントである電子銃の開発担当で大越の部下の宮岡千里係長と、井深と吉田と大越の参謀スタッフで技術評価とデザインレビューを担当していた加藤善朗係長の4名が、この成功物語を描いた。

このときは、まさにブラウン管のキー・コンポーネントである新しいトリニトロン電子銃の原理確認が行われた直後の開発設計へのフェーズ・アップや製品設計のフェーズへのジャンプを確信し、夕方の吉田部長室の黒板上に描かれ、後にデシジョン・ツリー・チャートと呼ばれる原型となったものであった。

ただ、実際には、プロジェクト進展するにつれて、最初には読み切れなかった問題点は、いくつも現れたのだったが、それは、次のプログラミング・フェーズで触れよう。

プロジェクティング・フェーズが、いわば”無=0”ではない”空=1”となり得る駆動目標を提示したとすれば、サクセス・ストーリは、その証明を探索するプランニング・フェーズの主要な作業の一つとなる。

吉田には、直ぐに反応を示さない場合があり、別な難しさがあった。彼は、問題を大切にした。問題を提起した人間を大事にした。いわば、時間的オプション価値を大切にした。決定には、常に絶対の覚悟を示していたが、延ばせる決定は、急がなかった。むしろ結論が延ばせる場合は、むにゃむにゃとマヌーバし、引き伸したり、問題に対し、関係者がどのように振る舞うか、どのようにそれをネタにコミュニケーションするかを大切にし、楽しんで居られた節がある。ちょっと狸オヤジ的であった。

決断は、早ければ良い訳ではない。オプションの利益を手放すことになり兼ねない。

§3.3 デシジョン・ツリーチャートを作成する

◆デシジョン・ツリーチャート

この考えを実際にコミュニケーション技法として、彼らが策定したのは、デシジョン・ツリーチャートという、F-CAPシステムの根幹をなす1つの技法であった。

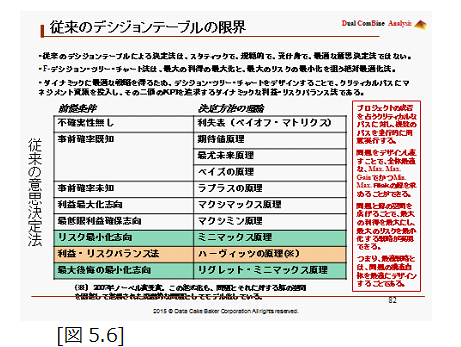

これは、いわばMax.Max.Gain & Min.Max.Risk 戦略とでも言うべき一連のデシジョンプロセスを可視化したチャートである。つまりフレキシブル・プランニングの最も特徴的な点は、最大利益の最大を狙いつつ最大リスクの最小化を狙う戦略である.

これには、従来の単なる意思決定法とは、決定的な違いがる。従来の意思決定法には、多くのツールが開発されている.例えば、通常下記のようなデシジョン・テーブルが使われている。

これらは、いずれも確実性があるかどうかは別にして、いずれでもペイオフマトリックスが与えられた条件を前提としたスタティックで規範的な選択問題に限定されている。

2007年にノーベル賞をもらったハヴィッツの原理も同様に、与えられたペイオフマトリックスに基づく、リスクとゲインの調整法である。

こうしたペイオフマトリックスがあるという前提に立つと、このデシジョン・ツリーチャート法の Max.MaxGain & Min.MaxRisk戦略のルールが適応できるのは、極めて幸運なケースに限られることになってしまうだろう.

しかし、F-CAP Systemでは、考え方が逆になる.つまり”意思決定問題自体をデザインの対象”とするのである.

具体的には、問題自体に選択肢を埋め込む形になるようにデザインできると考える.

例えば、重要な選択肢をパラレルに、冗長性を持つように問題をデザインする.

その一つは、制限条件を外して考えるのである.

そうすることで、択一問題は消えて、複数からのMax.GainをMax.にするパスを狙いつつMax.RiskをMin.にするパスを組合せ選択できるようなデザイン問題に転換することができる.では、資金はどうするか?そこではまた、駆動目的と大目的と小目的のオーケストレーションの役割が出番となる.

これは、説得法の一環でもあり、参加者全員に勇気を与える機能でもある.また、ビジネスとしてのマスタープランも策定することは絶対に欠かせない.これは、次章で触れることになる。

トリニトロン計画では、この任務は、プロジェクト・プロジューサと、プロジェクト・マネージャと参謀スタッフの加藤係長(当時)で、彼らがマネジメントのトップ階層を構成した.

フレキシブル・デシジョン・ツリーチャートを造るためのも、このサクセス・ストーリをまず造り共有しておく必要がある。

ただ、フレキシブル・デシジョン・ツリーチャートには、マイルストーンがデシジョン・ポイントとして、配置される。

そこでは、Go/No Goのデシジョンが用意される。各デシジョン・ポイントでは、最大のゲインが最大となり、最大のリスクが最小になるパスを選択するこおとにある。

ただ、それが可能になるには、重要な活動、クリティカル・パスに対し、複数の並行な活動を用意しなくてはならない。

[図6.5]

例えば、トリニトロンでは、キーパーツの一つのフレームの製造法として、5種類が5の企業に対し試作依頼がされた。そのどの企業のどの製法が、最も安くて、最も精度が良くまた大量に生産できるかをある時点で見極めるための時期が決められていたのである。

別な例を考えてみよう、例えば、福島第1における汚染水の防止策である。いまやっているように、凍土癖方式に1本化せず、A案、B案、C案も同時に実施し、ある時に選択するのである。これは、アメリカが原子爆弾を開発したマンハッタン計画で同位元素を分離するシステムとして3の方式を同時に並行して採った方策である。

当然、資金投入は大きくなる。井深は「金は無限にあると思え。常にフレキシブルに最良の理想形を考えよ」と言い続けた。

ヒトは本来ケチである。無限にあると言われても、そう簡単には使えない。トリニトロンのフレームでは、5社が自腹で投資し、パイロット工程から、試作品を造ってくれ、最終的には、5社とも体力と方式の限界の量産体制を敷いて、ソニーの要請に応えて下さった。

こうしたデシジョン・ポイントは、開発のフェーズアップコントロールに極めて有効である。

また、リスクを判断するにあたり、各専門家が議論するに際し、ある者は、ある時点の問題から考えて発言し、別の専門家は別の時点からまた別の問題点からの意見を述べて議論が団子状態になることが多い。こうした議論を整理するにも、このチャートは極めて有効である。

ただ、これはトップレベルのマネジメントのツールであり、現場の前線で活動している実行部隊には、隠す必要がある。それは、場合によっては、ある部隊が真剣に取り組んでいるパスからの撤退作戦を議論することがあるからである。これには、マネジメントレイヤーによるポジティブとネガティブな態度の分担が必要となるが、これについては、後の章で触れよう。

しかし、どのような事態が起こっても、トップマネジメントは、驚き慌ててはいけない。その動揺は、プロジェクトに不安と動揺を与えるからである。

専門家委員会では、専門の立場からのエビデンスに基づくA案、B案、C案とそれらのプロスとコンスを整理し、案の診断や判断を付けるだけである。

多くの場合、決定者は、専門家以外の情報を持っており、また、その損害を補償または保障する手段をもった者が決定者として社会からマネジメントを託されているのである。

一つだけ強調しておきたいことは、デシジョンにまつわる”判定や診断”と、”決定”と、その”実行の徹底”とは、全く役割が異なるものであるということである。

決定者は、その前提や情報が、専門家とは異なっており、その意図を専門家には、やはり示す方が良い。

ただ、これは微妙ではあるが、専門家は、それを忖度し、迎合してはならない。

マネジメントは、それができる信頼関係性を得ておかなくてはならない。それは、専門家と言えども、限られた時間と能力の中で、全ての解を支持するエビデンスをもってデザインできないからである。

専門家による「診断や判断」には、データによる根拠が求められるが、「対応の決定」には、「責任」が伴ってくる。これらは、全く異なった権能である。

◆デシジョン・ツリーチャートの作成手順

作成手順は次の様になろう。

1)まず、サクセス・ストーリに沿って、メインストリームを作成する。例の「1段ロケットの打ち上げに成功する、次いで1段ロケットの切り離しに成功する等」である。

2)各プロセスの正否を見極める重要なデシジョン・ポイントを設定する。デシジョン・ポイントは、その先の選択肢を用意しておく必要がある。つまり、クリテカルなパスには、冗長性を仕込んでおく必要がある。もし選択肢が用意できていなければ、完全撤退しかなくなる。

3)これを避けるため、選択肢を予め用意しておく。

最大のリスクは、例えば母体となる企業の倒産である。

また、プロジェクトの失敗がそこに従事した人びとの時間を無駄にすることである。それだけでなく、その人びとが自信を無くし、成長する機会を奪うことである。

これに備えて、代替え案を同時進行で進めて置く方必要がある。もちろん費用が掛かる。しかし、1本の矢が駄目だった時の被害は、取り返しがつかない社会コストとなる可能性がある。

井深は、こうした制約条件ありきで思考停止する言い訳や無責任な態度を最も嫌った。「金は無限にあると思え」、「制約条件や前例主義に頼らず、理想的に考えよう」とくりかえした。

ただ、「金で買えない資源がある。それは時間である。ただ、金で買える時間があれば、金は無限にあると思え」と繰り返した。制約条件は、「マネジメントが引き受ける」という宣言である。

4)イノベーション・プロセスの進展のクリティカルポイントを設定する。これは、重要な峠を超えられたかである。

これはまた、プロジェクトのフェーズ・アップコントロールの重要な概念となる。

5)KPIの達成レベルの設定。各デシジョンポイントに、KPIの達成レベルを設定しておく。これがフェーズアップ・コントロールの判断規準である。ただKPIは、数値とは限らないが、各フェーズのアウトカムの目標である。

6)外部同期を用意する。

例えば、新聞発表や、支援者への報告や、外部へのイベント等の仕込みである。大きな仕掛けでなくても、内々の家族向けの内覧会をスケジューリングして、フェーズアップのKPIの目標スケジュールでも良い。これは、次のF-PERTにも盛り込まれる。

7)フェーズアップコントロールで、KPIを確かめる場合は、場合によってフェーズフリージングが必要となる。

ソフトであれ、ハードであれ、構成するコンポーネントのバージョンがバラバラだと、キチンとした評価ができない。各コンポーネントの最新のバージョンを揃えるには、時間がもったいないと思われるが、そこは、大事である。

◆デシジョン・ツリーチャートの運用

デシジョン・ツリーチャートの運用法の要点は以下の通り:

1)これは、マネジメントのトップレイヤが共有する、トップレイヤだけのコミュニケーション・ツールである。

2)MAX-MAX & Min-MAXの判断と決定

単純に考えると、最大のゲインが最大となる案が、最大のリスクを最小となる案と一致するとは限らない。しかし、最大ゲインとなるパスを選択した時、その最大となるリスクを想定することは可能である。この時、それを最小にする対応の手を準備することは可能である。

また、最大ゲインを狙ったサクセスパスがぶつかるリスクが大きければ、それよりリスクが小さくなる別のサクセスパスを用意する必要がある。これらのサクセスパスや、リスク対応パスを複数パラレルに用意することも可能な場合が多い。

つまり決定問題を排他的な唯一の解を求めるのではなく、複数のパラレル解を選択できるように問題の解のスペースを拡張するのである。

ただ、通常は、資金や人材などの資源には限りがあるので、パラレルに投資をすることは解空間から締め出されていることが多い。

「金は無限にあると思え、人材は無限に居ると思え」というのは、制限条件無しで理想的ソリューションのパスを検討せよ、そして次に、どの制限条件が厳しいかを検討して、それにマネジメントは挑戦せよと言うことになる。

限られた制約条件の下で、どのようにパラレル活動を用意し、また絞ってゆくかのデシジョンポイントの設定と選択が大切となる。

そして、パラレルに進められている幾つかの活動のをさらに採用し続けるか、絞るか、それらを睨んで、それらが調整できるまで、決定の時間をずらしマヌーバして行くのも大切な選択である。

プロジェクトでは、どの部分のパスを消すか、どこで改善・改良を止めるかが、重要な決定となる。何時までも各部分的な改良や開発が継続していると、ゲインのMAX化は進むが、潜在的なリスクの増大が止まらない。また全体最適な活動の効果が落ちてくる。そこで開発活動のフェーズアップをする必要がある。それがフェーズ設定のデシジョンポイントであり、フェーズ・フリージング宣言である。

また、それらの組み合わせによる新しい案を創り出したり、この中間に近い案を探し出すこともある。

実際の場面で決定に際して、最も大切なことは、起こりえるリスクがプロジェクトとして、受容できるかどうかが基本になる。決定とは、最悪の事態を引き受ける覚悟が出来、その構えをとることを覚悟できた時にそれを決定できるのである。したがって、許容できない最悪の状況の回避に、最もプライオリテイが置かれることになる。

あとは、ポートフォリオ・セレクションの問題と同じであるが、そのゲインとリスクの選好ポリシーは、プロジェクトの進捗の状況に依存して決定されてゆく。

3)並行計画によるリスクの軽減の重要性

不確実性に対応する、もっとも理想的な戦略の哲学は、フレキシビリテイを確保することにある。それは、どのような事態に遭遇しても、決定の自由度と決定の許容度を確保しておくことになる。

このフレキシビリテイを確保するための有効な手段は、プロジェクトの成功条件となる要素技術やキーファクターを、冗長度をもって並行して進めることである。

限られた資源を一つの活動に重複して投入することは、無駄であると考えがちであるが、開発における最大のリスクが、開発に掛かる時間であるとすれば、それによるコストの増大は、ペイすることが多い。

特に市場に出るタイミングのロスや、プロジェクトの成果の進展が関係者の不安や不信を招くことによるリスクの増大を抑えるためには、非常に有効な手段である。トリニトロン開発では、最もクリテカルになったフレームの製造方法に対して、4種のパスが最後まで、パラレルに採用され続けて成功した。

4)デシジョン・ツリー・チャート法の構成

デシジョン・ツリー・チャート法では、プロジェクトの成否にとってキーとなる開発活動に対し、戦略的にパラレルに重複して用意される。

それらの各開発活動は、それらの成果や進捗に合わせて、“デシジョン・ポイントをぴょンぴょンと飛跳ね回る形で決定がなされ、決定が変更できる”。これが、井深が目指した決定法の原理である。決定する時は、各選択肢の最大ゲインを比較し、その中で最も大きなゲインが得られるものを選ぶ。

同時に、各選択肢の中で最大の脅威が最小となるものを選ぶ。しかし、それらが一致する選択肢となるとは限らない。それらは、同時にパラレルに選択され、最終決定は、延期できる最後まで持ち越される。決定を延期できるようにシナリオを用意することが、最も肝要である。

この決定の先延ばしによるリスクヘッジを行いつつ、マックスゲインを狙う方法は、最近では、金融工学でも“オプションの利益”として研究されているが、開発型プロジェクトでは、大きな効果がある。

5)パラレル活動とデシジョン・ポイント

デシジョン・ツリー・チャート法は、開発の戦略デザインのためのプランニング・チャートである。

最初に、一番期待できるサクセス・ストーリが、一本の繋がった線とそれを構成する活動とイベントで、画かれる。

まず期待される成功のシナリオに沿って楽観的に想定される事態の展開を、時系列的に、順序を追って整理してゆくのである。このサクセスストーリを語ることは、プロジェクトのトップマネジメントの責務である。

それは、単なるドリームでなく、組織を説得できる可能性を持ったロードマップを持った意義あるビジョンとして、示される必要がある。これは、一見不可能と思われる目標に対し、可能性を確信させるための、説得するための、勇気を持たせるための洗礼の儀式でもある。

これを可視化したサクセス・ストーリーのロードマップには、幾つかのマイルストーンや、デシジョン・ポイントが埋め込まれる。これがメインストーリートとなる。そこに重要なイベントとその成果が確認されるマイルストーンを置き、そこにデシジョン・ポイントを置いて行く。これらのキー・イベントを想定してチャート化して行く。このキーストーンには、しばしば外部との接点に置く、これが井深が関係者を説得し、モチベーションを上げるために良く使った手でもあった。

次に、このメインストーリを狂わせるリスクの高いデシジョンポイントに着目して行く。

6)F-CAPシステムにおけるF-PERT法

戦略の立案検討用ツールとしてのデシジョン・ツリー・チャート法が、理想形を追求するフレキシブルでドラステックな考え方なので、現実のオペレーションは、大きな影響を受ける。

朝令朝改が日常作業にそのままトップダウンで来れば、通常現場は混乱する。それを受け止めるのが、F-CAPシステムにおけるもう一つのツールであるF-PERT法である。これは、計画や管理の持つ保守的な側面を排除しつつ、プロジェクトが、全体感を共有できるフレキシブルで、自律的なオペレーションマネジメントの方法である。[8][9]

重要なプロジェクトでは、組織が大きくなり、多くの専門家やマネジメントが関わってきて、議論が輻輳する。多くの場合、専門や所属組織などの背後を背負っており、同じデシジョンポイントでも、見方や気にしている側面が異なっている。

また、そこにたどり着いたパスの理解や見方によっても、変わってくる。さらによくあるのは、「駄目、反対だ」と言った時に、議論の文脈を無視して、全く異なったデシジョンポイントの議論を展開する者がいることがしばしばある。または、話が発散して、議論が整理できなるなくことである。こうした時、議論を進め、その場で論点の整理し、新しいアイデアを出し、現場の負担を減らし、戦略を更新して行くのに、デシジョン・ツリー・チャート法は威力を発揮する。

問題の構造の認識、現状の正確な把握と共通の理解、目標の共有化、および論点の整理と共有化こそが、このデシジョン・ツリー・チャート法の基本機能である。

7)逆クリテカルメソッド

マネジメントのミッションは、部下の実行活動の進捗を督促し統制することではない。マネジメントは、ボトルネックを緩和し、知的モデルを大きくし、オペレーションの自由度を確保することである。オペレーションのプログラムとスケジュールをマネージするF-PERT法では、クリテカルなパスの制約条件の緩和が、マネジメントの大切な管理項目である。

それは、マネジメントの責務において、制限条件を緩和する活動であって、下手な御者のように徒に鞭を振るうことではない。従来のPERTでは、クリティカルパスを重点管理することで、そこにマネジメントパワーを集中することであるとされてきた。

しかし、F-CAPでは、トップマネジメントの仕事は、クリテカルパスを消滅するための戦略であり、その目標は、パラレルに仕込まれる活動を編成して、そこが最短のパスになることを目指すことで、次の別なクリテカルパスが、ベンチマークすべき最も理想的なリファレンスを与えることである。これを、井深達は、逆クリテカルパスメソッドと呼んだ。

8)その他の注意すべき課題

これを実際に使ってフレキシブルにプロジェクトをコントロールするためには、現場・現実の状況がしっかりとリアルタイムデータとして、トップマネジメントが認識し、また全員が事態と目指すゴールの認識を共有する必要がある。

そのためには、遅延を許容される、フレキシブルに実行計画を変更できるフレキシブル・PERT法によるプログラム計画がペアーとなって実施されている必要がある。

そして、冷静な第三者的な成果評価GPを持つ必要がある。

マネジメントの階層は、異なった姿勢を分担している必要がある。これは、組織の階層構造を踏まえ、さらに専門職と目的推進職等の組織間の固有ビヘイビヤの配分法である。

また、人間の振る舞いや官僚的になりがちなスタッフや固定的組織の弊害を前提にしたマトリックス・マネジメント法も検討すべきである。

さらに、仕事のコンカレントジョブよりも激しい上流と下流の受渡し方等についてのさらなる研究が望まれる。

これらの点については、続く各編で、触れたい。

4◇ 開発デザインフェーズのデータ分析

§4.1 開発デザイン、 ”0=1”

◆連環データ分析で”0=1”を考える

この読本では、イノベーションとは、”みらいの楽しい、、”を実現するため、社会を構成する全ての”ビジネス”や”シティズン”や”マネジメント”の各セクタのプレイヤが連環した活動をして、現在から将来に向け意味のあるジャンプする現象である、と仮置きしてきた。

つまり、”いま”と異なる”意味のあるみらい”を”繋ぐ”働きである。

その”いま”は、苦しみに満ちた、あるいは日本人が気にしたがる”解かれるべき課題”であれ、一方でつつましながら喜怒哀楽を謳歌した江戸時代の庶民文化の豊かで自由な時間を過ごした生活への回帰であれ、そこに何かの飛び越えるべき壁や裂け目がある限り、何かの道具が必要になろう。

それを技術、あるいは、メディア資源環境と呼びたい。

いま、そうした「技術シーズ志向」を否定し、「未来ニーズから新たな価値を創出」を目指すべきとする風潮がある。

しかし、それも簡単ではない。少なくても”いま”と”意味のある未来”と”それを継ぐ手立て”の3つを、マッチングしないといけない、いわば”コロンブスの卵のトリレンマ”の壁があるからである。

現在、出来上がった社会のセクタが、ほぼそれらのエージェントに支配されている現状では、現状を素直に理解することは極めて難しいと言わざるを得ない。

しかし、何か切羽詰まった”この現実を見よ”とでも迫まられ、それまでの権威が疑われ始めたり、なにが新しいコア技術ができたとき、その3つを同時にみることが可能になる瞬間が訪れるだろう。

つまり、そこになにも存在しない”0=空”としていた所の”0”がいわば位取りの”0”で、”0=無”ではなく”0=1”であると理解できた瞬間であろう。

この意味のある”1”を確認するため、このフェーズでは、開発設計を実行し、その存在を証明することになる。

意味のある存在を示すには、従来のものとの比較やその隣接関係を示す必要がある。

◆デザイン思考で具体化と抽象化のラダー・アップ&ダウン

デザイン思考が注目されているが、具体的なデータ分析法をアプライする方が良い。

例えば、アイデ―ションで、それをデザインしたりプロトタイプを作成すると、初めて設計者と顧客とが会話できる仲介言語ができる。

その場として、リビングラボを使えば、そこから具体的なニーズや潜在艇なウオンツを掘り出すことができる。

例えば、建物に施主に「どのような建築物が良いですか?」と尋ねても、施主が建築家に建築家の言葉で正確に説明できることは、極めて難しい。

そこで、建物の看取り図を画いて見せると、提示された図には、反応できる。それは、使うソーンを想像し、使うエピソードがイメージできるからである。

そこで、あやれこれの気になる点や、良い点について、評価コメントが浮かんでくる。

ただ、そこで得られるアイデアやコメントは、提示されたデザインのデンダルやプロトタイプの意味的な近傍に限られる。

讃井純一郎は、建築物の設計法として、「評価グリッド法」を提唱した。[レパードグリッド発展手法による住環境評価構造の抽出、建築学会計画系論文集。No367,1986]

これは、提示した幾つかのデザインの良い点を幾つでも挙げてもらうこと、および、悪いデザインについてどうなれば良いかを挙げてもらうインタビュー法である。

前者は、抽象化するラダーアップとし、後者は具体化するラダーダウンとして、このラダーアップ&ダウンを繰りかえすことで、デザインに必要な抽象的情報をディテール情報を得ることを可能としている。

◆バイアブル文化遺伝子のコンセプト合成法

既に存在する価値が証明されているコンセプトを、連環データ分析によるコンセプト・コンパス・チャートで合成する方法である。

詳細は後編に譲る。

◆リビングラボを使い直交要因計画法を用いた効果的なデザインザイン法

要因を多因子直交型デザイン計画でプロトをリビングラボに提示し、その感想やコメントを得て、連環データ分析のテキスト&データの統合マイニングを使い、要因の水準とコメントの意味の相関関係を計算することで、効率的に良いデザインを得る方法。詳細は後編に譲る。

◆既存の製品やサービスに関するNPS調査+オープンQ法

既存の製品やサービスを使い、究極の顧客満足度調査と言われるNPS:ネット・プロモータ・スコアを10点満点で答えてもらう。そしてその理由を自由回答してもらう。

結果を、連環データ分析のテキスト&データの統合マイニングを使い、カスタマー良い点と悪い点の本音の意味構造を理解する。詳細は後編に譲る。

◆提示したデザインやアイデアで、抜けているコンセプトを理解する

発散的に多数のアイデアを集めることは良く見られるが、それがある場の意味の特徴を持ったものに限られている可能性がある。

そうした意味空間は、アイデアを意味でクラスタリングすることで、クラスタの上位のコンセプトとして理解するコンセプト・コンパスチャート等の方法が開発されている。

さらに、そうしたアプローチは、そこから、そこで論じられなかったアイデアやコンセプトを発掘できる。詳細は後編に譲る。

◆一見するとつながっていない要因の関係を理解する

昨今SDGsに企業が注目し始めている。例えば、2019年、US経営者団体のビジネス・ラウンドテーブルが、パーパスを再定義し、株主だけでなく全てのステークホルダを重視すべきであると声明を発行した。また、ESG(環境・社会・企業統治)が投資家から注目されている。

こうした企業の数値化された財務業績だけでなく、パーパスやESG等が、USのSASB(米国持続可能性会計規準機構)やEUのGRI〔グロ-バル・リポーッティング・イニシアティブ〕などが情報公開の基準や手続きを開発している。

こうした動きは、デジタル化が、もたらした帰結としての物事はもちろんネットワーク化した世界の結果である。

技術の本質は、データでありその意味のあるデータを情報とし、その役にたつ情報を知識とし、役に立つという意味をそれまで人類が蓄えてきた資源の不確実性を軽減する情報のことであると、しよう。

技術やイノベーションは、逃れがたい流れの方向は定まっているのである。その元は人々の「未来のより楽しい・・・」アリストテレスのエドモニアへの希求である。

その実現のために使われる物質やエネルギーの不確実性の軽減はまた人びとの努力やその時間の不確実性の軽減、つまりそれが技術である。

ヒトの幼児にトンカチを持たせれば、何かを叩く、それが面白くて、何でも壊してみる。何かが起こるのである。

いま、各セクタの代理人が、全て”ビジネスセクタのエージェント”として移り済んでそこのプレイヤーとなってしまっている。

そのため、現状を破壊されることが、権益への侵害であるとみ無し、受動的反撃をして、イノベ―ションを妨げている。ある石ころ位のコア技術が、そうした壁を突き破るおアワーをはっきするかも知れない。

補聴器ぐらいしか使えないよ、と言われたトランジスタが、現在のICTの時代を切り開いて来た例もある。たかが古本の通信販売の新しい仕組と思われたアマゾンが、自動車企業やデパートやスーパよりも大きくなった例もある。

コロンブスもアメリカ大陸を発見し、トマトやじゃが芋をヨーロッパに持ち込もうと最初から考えたわけではなかった。

明確でスジが良く強い駆動目標の作り方については、現在、目的工学が、その考え方と方法論を研究している。

集合知メカニズム等の技術も開発する必要がある。

詳細は後編に譲る。

§4.2 従来のデータ分析からのアプローチ

プランニング・フェーズでは、コア・テクノロジーやブレイクスルーポイントによる、情況変更ニーズに対する再現性のあるソリューションの仕組をデザインすることである。

そのため、キー特性が絞られてきて、それに関係する要因属性の絞込みと、その技術機能仕様と、要因属性を発現させるプロセス仕様がアウトカムとして必要である。

◆プランニング・フェーズの問題のタイプ

原理確認が終わると、その社会的に実現するために、再現性やそのスケールアップ法や、利用法や利用条件の探索が次のターゲットとなる。

1)応用領域の探索とリファイン

2)コア・プロダクツの要求条件の明確化と定義

3)コア・プロダクツのユースケース確認とソフト・ウエアデザイン

4)コア・モジュールの機能仕様のデザイン:中央値、許容差

5)フリンジ技術とインターフェース形式:コア・プロダクツの成長

6)スケールアップ技術開発:インフラ・インタ・スープラ階層

7)関連技術の進化のプロスペクティング評価:価値連鎖

コア技術からコアデバイスへ、またコア・プロダクツとそのソフトウエアへと、目指す目標が決まり、そこに至るサクセスストーリが、彼の地に至るスジ道を示される。そして海が割れると、途が見える。

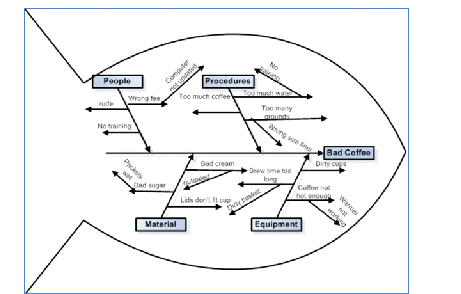

◆従来の問題対応法と特性要因図

従来のデータ分析では、上記の4)コア・モジュールの機能仕様のデザイン等で有効なデータ分析法が多く使われてきた。

例えば、ある材料や部品や製品やサービスの特性やKPIが計量値属性である場合、それに影響する要因をどのようにコントロールするか等の問題である。

[図6.6]コーヒーの味を決めるサカナノ骨図

例えば、ある部品やデバイスの処理速度を飛躍的に向上したいとして、あるコア技術に注目しているとする。

または、あるカフェで、美味しいコーフィーを出したいとする。

これは、日本では特性要因図と言われるが、英語ではフィッシュ・ボーンダイヤグラムと呼ばれる。

コーヒーのKPIを味の良し悪しとしたとき、その要因をA:原料とB:処理器具とC:処理法とD:処理する人の、A,B,C,Dの4種類が考えられるとして、最も評価が高くなるコーヒーを開発したいとする。

この問題は、コア技術として、新しい器具が開発できたかも知れないし、新しいコーヒー豆が開発できたかも知れないし、あるいは、全く新しいコーヒーの淹れ方を思い着いたのかも知れない。

KPIを点数で評価し、各要因をいろいろな条件(これをいろいろな水準と呼ぶ)に設定して、味わいの評価をし、最高の味わいとなる条件を仕様として決定したい問題である。

◆多要因多水準の完備型実験計画法

複数ある要因の最適な仕様を決める問題には、多要因多水準の完備型実験計画法と呼ばれる方法が有効である。

通常このデータ分析法は、多変量分析法では扱われないが、要因が複数あるので、多変量分析法の1分野である。

いま、A~Dまでの4要因を各3水ごとに選んで全ての組合せでコーヒーを淹れ、評価をして、最も良い評価点を得たレシピの仕様を開発したい問題となる。

全ての要因の全ての水準の組合わせ回数は、全部で3X3X3X3=91回と、要因数や水準数が増えると多くなる。

1)特性値を最適にする処理法を決めたい:仕様の中央値を決定するデザイン問題

効果的な実験の計画で、特性の最大化、最少化、安定化等の最適設計が必要となる。

例えば、ある画期的な器具のアイデアができたとし、A:原料が3種類あるとし、B:処理法として湯を注いで抽出する速度とし、15秒、18秒、21秒、24秒と設定したいとする。

実験は、味見を2回繰り返して、4x3x2=12個のデータを得た。

結果を見ると、原料Aは、A1かA2が良く、A3は良く無い。抽出時間は、なんと15秒か21秒あたりが良さそうである。

ただ、これは、再現性があるかどうかを確認する必要がある。つまり、これはたまたま偶然の結果かも知れないのである。

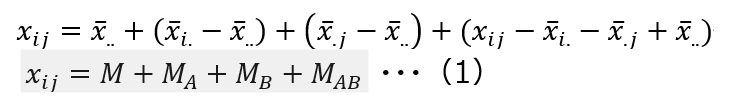

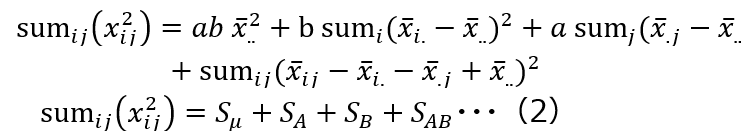

こうした実験の反応モデルを、下記のように表現できる:

ここでxは、特性値の美味しさで、Mは平均値、MAは原料の要因効果、MBは処理法の要因効果、MABは原料の交互作用(組合せ)である。

さらに、この基準(要因別の効果)モデルの両辺を2乗して合計すると、

ここで、sumijは、i,jに関する合計で、(2)式は、特性値の2乗和の分解である。

式(1)が特性値の効果の分解であるのに対し、式(2)は、特性値のいわば情報量のパワーの分解モデルとなる。

この情報量のパワー分解モデルの第3項が含んでいる誤差のパワーに比べて、要因の効果のパワーが誤差では説明できないパワーを持っているかを、比べていわゆる分散分析法で、調べることになる。

各要因のパワーが、誤差の見せ掛けで説明できないときは、各要因の”効果を無視できるという仮説は有意である”として却下される。この結論が間違っている確率は通常5%または1%の危険率が用いられる。

そして、有意となった効果の最適な水準を選んで、レシピの仕様を決定することになる。

この場合は、A,B共に有意なので、原料はB2とし、ドリップは15秒間を選ぶことを決定できる。

この様に、特性値の最大値を求める場合や、コストや不良率等の最小値を求める、最適値の仕様を求めるデザイン問題に利用される。

2)特性値を最適にする処理法を決めたい:仕様の中央値の許容値を決定するデザイン問題

実際の場面では、スペックを決めても、キチンとそれを実現できるとは限らない。

もし、スペック通りに決められないと、特性がばらついて不良品と成ったり、コア・モジュールの場合は、他のモジュールとの関係で、許容差を満たす必要がある場合がある。

こうした場合は、仕様値の上下の限界を定める必要がでる。

ただ。上記の式(1)の意味のあるモデルが求まっていれば、そうした許容差を決定できる。

3)特性値を安定にする処理法を決めたい問題

特性を安定させたい場合は、それが特性となる場合がある。

また特性値が安定するようにある要因の設計中心を持ち込むことができるケースがある。その要因が材料や部品の属性である場合、その効果を鈍くするような設計仕様の中心を選ぶことで、そのコストを下げることも可能となる。

4)特性値のバラツキをコントロールしたいデザイン問題

製品やサービスの特性値のバラツキをコントロールしたい場合も多い。

例えば、料理の味は料理人によって異なるが、レトルト食品でも、ロットによって味がバラツクこともある。また、野菜栽培や養殖等でも収量が変わったり、薬などでも治療効果がバラツク等が問題となる例は多い。

この場合では、要因の水準を事前に決定できない場合がある。

例えば、食品では原料ロットや、野菜栽培なら土地区画の土壌差や、薬品では個体差であったりする。

こうした要因は”変量要因”と呼ばれ、水準を固定し再現できる”母数要因”と区別される。

分散分析は、式(2)の構造モデルで分析でき、要因別の分散成分を分離して推定することができる。また、ある情況を想定したとき、特性値の分散を合成して推定することもできる。

◆ 多要因少水準の直交表型実験計画法

イノベ―ションのコア技術を使ったコア・モジュールを設計する場合、それを生成するレシピの要因は何が効果的であるかが不明である。

また、応用分野を探索したり、効果的な利用法を要因数が多い場合は、必用な試作や実験回数が完備型では、激増してしまう。

日本では、田口の直交表を使った2水準系のL2(8)、L2(16)、L2(32)や、3水準系のL3(9), L3(27)等が使われ、多くの効果を挙げた。

かっこの中は試作品の種類や実験回数である。

L2(8)なら交互作用が無ければ7要因まで本来なら128回のところを8回で、L2(16)は本来16.000回以上のところを16回で要因効果を確認できる。

少水準型直交実験計画が使われるが、交互作用の確認が困難である。それは、試作は時間もコストもかかり、データを十分にとることができないことに起因している。

交互作用が有れば、間違った結果になる可能性があるが一方、L2(8)では、A1を使った実験を4回、A2を使った実験結果を4回づつやってそれぞれの平均の差を見るので、かなり頑健性のある結果を確認できることになる。

§4.3 連環データ分析の利用と検討すべき課題

◆開発デザインにおける従来のデータ分析法の問題

1)完備型の母数型・変量型混合モデルの問題課題

実際の問題では、要因が母数型変数と変量型変数が混じった混合モデルの場合が多い。

例えば、1度使えば再生できない材料や、1度使えば履歴効果がでる調査パネル(人間)や土壌等は変量変数要因である。

こうした混合モデルの場合、どの要因の平均偏差2乗項で、どの要因の有意性を検討すべきかという問題は、異説がある。

ただ、要因は全て有限母集団からの標本であるとするD. A. Fraserのモデルに従えば、根拠のある検討法を構成することができる。

2)完備型の入れ子型変数の課題

母数の場合は、ある要因の水準を固定して、他の要因の全てと組合せたいわばクロス型のデータを採ることができる。ただ一度使うと他では使えない要因の場合は、クロス型の実験計画はできずに、入れ子型になる。

たとえば、ビールの味を良くしたくて、サーバを何種類か試作したとする。ビールの樽ごとにも味が異なるが味の試験官全員に用意した樽を割り当てるわけにはいかない場合などである。樽ごとに試験官を割り振る、いわば試験官はビールの樽に入れ子に配置される。

また、実験結果は時間や日によっても変わる場合は、時刻の中に、ある実験の組合わせが、入れ子に配置される形となる。

変量型要因の場合は、入れ子型とクロス型のモデルが混在する。こうした複雑な構造をもった問題も、D. A. Fraser記述モデルに従えば、整理できる。

詳細は、後篇で紹介したい。

3)多要因の少水準の直交型の実験の課題

多要因の少水準の直交型の実験では、欠測値が出ると、解析ができない。

連環データ分析は、少なくても実施されたケースに関し、その特性と要因の水準の関係から意味を解釈できる余地がある。

昨今、AB-テスト等が安易に使われるが、これも交互作用があると、謝った結果に陥りかねないが、L2(4)で3要因を同時にテストする方が頑健で正解が得られやすいだろう。詳細は、後篇で紹介したい。

4)特性が多変量の場合の課題

多くの場合、特性値も多変量で、コストや品質のようなトレードオフの問題も厄介である。連環データ分析マップによる可視化ツールは、分散的集合知メカニズムを発揮させることに有効である。詳細は後編に譲る。

5)特性値のバラツキを推定しコントロールしたい問題

特性値が多種多量な変数に影響される場合、その特性の分布やバラツキを構成している要因の効果を分類し、特性をコントロールしたい問題がある。

例えば、コロナ禍で、年齢性別、地域、疾患状況、睡眠や食事や、また通勤やどのような生活行動をしているか等の非常に多くの要因が考えられる。

特性値を非感染率や、他者への感染率等として、特性に対する各要因の寄与度を、知りたい。

福島第1で放射線による喉頭癌の発生の推定の推定問題がある。これも、年齢・性別等のデモグラフィック要因と、衣食住環境を含むライフスタイルのログデータから、喉頭癌の発生構造モデルを得たい。

6)特性がテキストの場合の課題

従来の実験計画法は、特性値が計量値や順序値や離散値や表示値等で、テキストデータを扱うケースの開発が遅れている。

例えば、連環データ分析を使い、効果的にリビングラボを活用して、ユーザのニーズと提供機能とを計画したプロトタイプで突合せ、改善する方向を得るための、マッチング・マインド・マップ法が研究されている〔23〕。詳細は後編に譲る。

7)有限資源と利用者のマッチング属性問題

開発されるべき対象が、システムやプラットフォームの場合は、ニーズと機能とその連環度のデザイン問題であり、それもステークホルダーが複数ある場合は、複数のQFDの展開表を同時に扱う必要がある。

それには連環データ分析によるマッチング・マインド・マップが有効である。QFDのQはテキストデータであり、これは、さらに改善の方向やその度合いまでのヒントを与えてくれる。詳細は後編に譲る。

第6章了

▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼