1編

SONY 神話、あるイノベ―ションの物語

SONY Myth, It's an innovation story of media

3章

言葉の記録メディアは用途と様式が共進化する

5.◇ テープからディスクへの進化

5.1 レーザ・ディスクからもメディアタイプは広がった

メディアの多様性への進化は、ランダムアクセスが可能で、静止画像も扱える映像用レーザ・ディスクからも始まった。それは、テープからディスクへの挑戦であった。

ただ、光による記録は、容易ではなかった。

その始まりは、1966年ソニーが、世界初の薄い磁気シートに画像を記録して取り出す「ビデオ・シートレコーダ」を発表してからである。やはり、先行したのは、記録と再生が容易な磁気媒体であった。

1972年にオランダのフィリップスが光学式ビデオディスク規格としてVLP(Video Long Play)方式、同じく同年アメリカのMCAがディスコビジョン(DiscoVision)方式を発表。1974年に両社の規格が統一し「フィリップス/MCA方式」として発表された。

1974年RCAも、LPレコードの表面に溝とピット穴を開けたところに静電ピックアップ針を乗せ、ビデオ信号を電気信号に変えて取り出すセレクタ・ビジョンを発表した。

1978年にアメリカで製品化され、フィリップスの子会社マグナボックスが、世界初となる家庭用LDプレーヤー「マグナビジョン」を発売した。

ソニーでは、社長になった岩間和夫が、トリニトロンの電子銃の開発に貢献した宮岡千里に、「次の時代にソニーが持っていなければならない、技術の1つは光技術だ」と語っていた。

それは、磁気記録の先に、半導体が発するレーザの可能性を信じていたからでもあった。そして、テープに続くディスクは、光りを捉えた半導体であるとの確信であった。

トリニトロンでも、宮岡は、専門の光学で、電子銃の電子レンズの設計や、複雑な曲面をもった蛍光体露光用の補正レンズも開発していた。

岩間は、宮岡の光学の専門性を高く評価していたのである。

宮岡は、トリニトロンを一緒にやった成瀬庸介ただ一人を連れて、開発研究所に異動した。

それまで第1開発部と第2開発部を統合し、開発研究所所長を木原信敏が、副所長を大越明男となって岩間が発足させたところである。

その中で宮岡は、光学方式によるディスク開発部を発足させた。そこでは、RCAやフィリップスと同様の、映像や画像を記録できて、ランダムに呼び出すことができる光ディスクの開発に取り組んでいた。

ただ、ディスクに細かいビームを当てて、記録した信号を正確に追従しトラッキングして拾うのは、大変難しかった。

デスクの材質の選択もあったが、その厚さや表面のコーテング材料の問題もあった。

ただ。宮岡は成瀬等と焦点深度の浅い多層構造のレンズを開発することで成功した。そして、レンズの形状もCADで最適なデザインとしたのである。これもトリニトロンで培った蛍光体の感光用レンズの設計技術の応用であった。

その目途が立ったとき、宮岡達は、デジタルオーディオの開発を目指していた中島平太郎の居る芝浦工場に異動した。

岩間は、開発メンバーが、最終製品や、コアデバイスを製造する工場にその成果を持って異動するというF-CAPsの思想を受けついでいた。

そして、LD:レーザ・ディスクやCD:コンパクト・ディスクの光学系や材質などのハード・ホーマットを開発した。

1976年ソニーの大賀がオランダのヒィリップスの本社で見せられたのが、ソニーで中島や宮岡達が開発中のオーディオの光ディスクと同じようなものだった。

オーディオのデジタル化の動きは、世界的に広がっていた。

1977年には、デジタルオーディオディスクの規格統一の話し合いのために内外29社からなる「DAD(Digital Audio Disc)懇談会」が発足していた。

1980年にパイオニアとMCAの合弁会社ユニバーサルパイオニア(UPC)が、レーザ・ディスクを発売した。

パイオニアのピックアップの回転中心からの距離に応じて自働追従補正をする金丸斉の技術は、極めて有効であった。[*]

ソニーも、1980年に、教育訓練用の画像・映像のインタラクティブ・システムを開発した。

レーザ・ディスクは、デジタル信号では無かったが、ランダムアクセスするため、TOC: 目次(Table Of Contents)つまりコンテンツの番地と目次を持っていた。このソフト・ホーマットの延長上に、CDのマルチメディア化があったのである。

ただ、1982年になると、パイオニアから発売された業務用カラオケは大ヒットとなり、レーザ・ディスクの用途としてコア・ビジネスとなった。そして、音楽の新しいライフスタイルを生み、カラオケ文化は世界に広がっていった。

人気曲が繰り返し再生されるカラオケは、ランダムアクセスが可能で再生によってディスクの摩耗が発生しない非接触式ピックアップの特徴が特に活きる分野だった。

それは、当初、8トラック・テープのカラオケの販売大手だった第一興商がソフトの供給を開始した。また、オートチェンジャーを使ったシステムや、複数台のオートチェンジャーを使って複数の個室に映像を配信するシステムも開発されていた。

やがて、LDのデジタル音声領域にデジタルデータを記録できる「LD-ROM」とその記録機能を持つ製品が登場し、業務用としては、産業用・教育用等で利用された。

やがてLDは、1990年代前半を最盛期としてユーザを拡大、多くの映画、音楽、ドキュメンタリー、アニメ、スポーツ、その他各種のソフトのコンテンツがLDで発売されるようになり、ハードとソフトのそれぞれが、バウンダリー・シェルの上限と下限をそれぞれ押しひろげながら、成長するようになる。

そして、マイクミキサーを搭載した「レーザーディスク・カラオケプレーヤー」や、LDプレーヤー一体型ミニコンポ「プライベート」も登場した。

しかし、レーザディスクは、まだインタラクティブなリッチ・コンテンツへのデジタルへの入り口への最初のステップに過ぎなかった。

1)オーディオのデジタル化はフィリップスとCDで実現した

ソニーは、デジタルオーディオに生涯を掛けたとも言える芝浦工場の技術研究所長の中島平太郎とそこに異動したデスク開発部長の宮岡千里がプロジェクトマネージャとなってデジタル化のためCDに取り組んでいた。

1980年6月。DAD懇談会では、ソニー・フィリップスが提案した「光学式」、ドイツのテレフンケン提案の「機械式」、日本ビクター提案の「静電式」という3方式の激烈な評価競争が始まった。

ソニーとフィリップスが提案した光学式と他の2方式の間には大きな違いがあった。光学式ディスクの場合、ピット(小さな凹み)の配列でできている信号面が、ディスクの内部にあり、表面にはまったく溝がない。

プレーヤーのピックアップは、接触することなく、光をディスクに当てて内部にある信号を読み出すため、摩耗、摩擦、目詰まりなどの接触によって起きる問題の心配はなく、寿命も非常に長く保てる。

他の2つの方式は、いずれもディスクと接触して信号を読み取る方式だった。

1982年に、CBS・ソニー、オランダのフィリップス、同ポリグラムの4社共同のCDシステム発表会が大手町・経団連会館で開かれ、秋からの国内販売開始を明らかにした。

しかし、光方式でもその材質と構造を巡って、ソニーと日立が対立した。日立の中でも2方式があって、紛糾した。

ただ、ソニーの成瀬が日立の中央研究所にただ一人乗り込んで、耐久性の高いポリカーボネート方式への統合の説得に成功する。

そのころ日立では、特許の権利をむぐって、会社と発明者の間でも、トラブルがあったのである。

宮岡千里に因んでかそれをセンチュリー・メディアと呼んだ。それは非接触型の信頼性の確信でもあった。

また、ソニーとフィリップスの間でも対立があった。

ソニーの大賀が、ベルリンフィルのマイスターのカラヤンの理解を得て、主張したベートーベンの第9が入る74分42秒を主張した。

一方、サイズはフィリップスが自動車のダッシュボードのDIN規格となっているカセットサイズの12センチを主張したがソニーは、アメリカの5インチを主張して許らなかった。欧州のセンチと米国のインチの寸法の世界標準間の闘いでもあった。

しかしソニーがやや強引に押し切ると、サイズと記録時間を満たすべく、レーザの波長が決まった。

ただ問題は、その赤外線の波長で動作できる760ナノメートルで安定して稼働する半導体レーザができていなかったのである。

そのレーザ発光機能を持つピックアップは、まだソニーでは難しかった。その技術は、シャープが、世界でも圧倒的にリードしていた。

シャープは、江崎と同じ日本神戸工業から飛び出した佐々木正が連れてきた藤森明がプロジェクトマネージャとなって、1966年から開発し、世界最先端を走っていたデバイスが、救世主となったのである。

事業部長の出井や技術部長の諏訪等がシャープの佐々木正専務の協力を得て、担当の藤森からピックアッツ用のレーザデバイスの供給の同意をもらったのには、キーデバイスの普及への熱心な佐々木の支援があったのである。

こうして量産にこぎ着けることができた。

[図 9.24]

中島(前列右から2人目)、宮岡(後列左から3人目)、土井、成瀬(後列右から4人目、2人目)およびソニーとフィリップスの技術者達。

また、このとき、本社のCAD開発活動を集中管理体制下に置くと言う方針を窮屈に感じ、CADから足を洗った土井忠利たちは、非線形の自主ゼミを始めており、ベータのような高速な信号の処理が可能なら、これで音声のデジタル化が可能になるのではないかと考えていた。彼の大学院での研究テーマは、音声合成であった。そして、従来より少しややこしい符号化訂正アルゴリズムを提案したのである。

CDの開発では、ソフト・フォーマットのエラー訂正が注目されているが、ハード・フォーマットの統一には、ソニー開闢以来の眼先に捉われない企業群のソフト・アライアンスの精神があったと言える。

”ソフト・アライアンス”は、出井が読んだ、M&Aやケイレツなどのハードアライアンスに対する、目的を共有するアドフォックな柔軟な連携の意である。

このCDを使ったハイファイ・オーデオとして、世界に売り出す役割を担って製品の開発を担当したのは、岩間が音響事業部長に任命した出井伸之であった。

彼は、デジタルを意味する1と0を組み合わせて、商品名を「CDP-101」と命名したのである。

出井は「101」を、「0101」から名付けた。デジタルは「0と1の組み合わせ、つまり2進法の世界である。2進法では、「0101」は5を表す。出井は「5 という数字は、中級クラスの製品名を表すことが多い」と思っていたので、「これはソニーの中級機種」というメッセージを「101」に込めたのである。

そして、出井が目指した発表日も、1982年クリスマスに間に合う10月1日であった。ただ、発表当日出井は、その準備に追われた疲れから肺炎となって病院のベットに臥せっていた。

これは丁度GEで、ボブ・ホールが、半導体レーザを開発した1962年かからちょうど20年が経っていたのである。

デジタル録音・再生が行える世界初の商品で、価格は48万円、高価ではあるが一般家庭用である。

2)CDがハードとソフトの相乗効果の始まりだった

エジソンのホノグラフ発明から100年余、レコード技術は、大体四半世紀(25年)ごとに、大きな技術革新を迎えてきた。円筒方式から円盤レコードへ、電気式レコードの登場そしてLPレコードへ、モノホニックからステレオへ。そして100年目にデジタルオーディオ技術が花開いた。

それを見届けるかのように、1982年 岩間が亡くなると、CBSソニーとして、日本の音楽業界で頭角を現した大賀典雄がソニーに復帰し、社長に就任した。

CDP-101の発売と同時に、ソニー陣営からも、CBS・ソニーから世界初のCDソフト50タイトルが発売された。記念すべきCDソフトの生産第1号はビリー・ジョエルの「ニューヨーク52番街」である。

フィリップスもまた、レコード会社のポリグラムを持っていたのである。ただ、彼らがCDソフトをだしたのは、その1年後であった。

一方、CBSレコード部門で昇進して行く途中のイエトニコフにとっては、1967年ソニーとCBSが100万ドルづつ出してCBSソニーを設立して以来、大賀との中で両者ともに収益をあげてきたいわば仲間同志であった。

ただ、ソニーがカセットを出したときは、CBSの中では決して居心地がよい決定だは無かった。それは、ラジオのホームテーピングであった。しかし、オーディオ・テープの販売というビジネスの拡張にはなっていた。

CBS・ソニーは、1982年、レコードの他、オーディオ・カセットソフト、ビデオ・カセットソフトに加え、世界初のコンパクト・ディスク・ソフトを生産し発売を開始した。

CDでは、ベータと違って、ハードとソフトの相乗効果が出たのである。

1984年 自社制作の録音を、PCMデジタル録音とした。

そして1988年、ソニーは、米国CBS Inc.の所有していたCBSレコードの全株式を取得した。

ソニーにとって、これがハードとコンテンツの両輪となる新しいビジネスモデルへの船出であった。

そして、1994年、大賀が出井に社長の座を譲る決心をしたとき、ソニー内部でベータの開発で、どのような経緯があったかを、関係者にインタビューし、何があったかを調査し、記録を残すためのプロジェクトを、小さな社内のシンクタンクのプロダクツ・ライフスタイル研究所に命じた。

50人のインタビューが実施され、その記録は、ソニー設立の趣意書と共に、金庫に収められている。

ただ、ソニーが彼らに特許の実施許諾をしたことは事実で、その見返りは、3ケタの億円となって20年間以上続いたのである。

そのほぼ全てを、社長となった岩間和夫は、CDや、DVDや、CCDや、パソコンや、ワープロや、キャプテン等の12個以上のデジタル化のプロジェクトの開発投資を継続したのであった。

もし、これがなければ、その後に続くCDやMDやDVDやCCDや、出井時代のデジタルドリーム・キッズの掛け声のもと、デジタル・ネットワークの時代に対応した現在のソニーは残り得なかったのは、事実である。

一方、家庭用では、家庭用映像ソフトのストリーミング等のインターネット映像配信等、映像分野におけるデジタル圧縮フォーマットは全て「MPEG」が主流となっているがこれもCDが残した技術遺産の1つである。

大賀が育てたMD:ミニデスクもまた、3.5インチFDDの基本的技術パテントを全て受けついでいる。

プロジェクトXや、幾つかのドキュメント風のテレビドラマや映画も作られた。また、ハーバード大学やスタンフォード大学のビジネススクールなどからのインタビューや取材の申し出があったが、ソニーは一切それに応じることは一切無かった。

5.4 コンテンツと共進化した映像の記録メディア

この第三世代は、テープという時間に沿って順次に記録しまた再生する磁気記録メディアから、デジタル化の用途の成り行きとして、ランダムアクセスに向いたデスクという自然な進化の流れに沿うものであった、

また磁気から半導体の共進化による光技術へのディストラクティブなイノベーションでもあった。

1)その根底にあったのは、設立の趣意書にも記載されていた漢字鍵盤通信機にもあった”文字”をつかったコミュニケーションであった。これをUマチックで実現したのが中山が磁気記録の深浅でアナログとデジタルをハイブリッドに分けて、その用途をドキュメントリトリーバル用としたものであった。ただその前にソニーはデジタル技術をアナログでは不良となるゲルマの半導体を使ったソバックスというトライアルの峠を越える必要があった。

そして遂に盛田が狙っていた、テークコーダに文字を記録し編集し再生するという”タイプコーダ”の開発に成功する。ただ、これにはマーケティングの壁が立ちはだかっていた。

しかし、その兄貴分となる英文ワープロのS/35は、嵯峨根という天才がソフトを仕上げ、アメリカ人と機械がそのイメージを共有して、英語の自然言語を操るような感覚で使えるマンマシンインターフェースを開発した。これによってIBMはパソコンに舵を切ったと思われる。しかし、ソニーは、岩間というプロジェクットオーナを失い、里親の強い”つわり”症状によって、流産した。

ただ、そこから、3.5インチのフロピーデスクは、また中山の手によってこっそり生まれたのである。

[図9.26]

そして稀代の名事業化とも言えるhpの、D.ハックボーンによって育てられ、また、アップルのスティーブ・ジョブスのマッキントッシュを助けることになる。

また、日立と松下連合が追いかけてきた3インチのFDも、ソニーの盛田昌夫とアスキーの西和彦が主導した親プロジェクトのMSXパソコンのフォーマットでデフォルトとしたこともあって世界標準となったのである。

こうして、従来の磁気記録メデジアでは、主体であったテープは、検索と再生に優れた、デスクの時代の訪れとなった。

2)こうしたディスクというテープの欠点をカバーするイノベーションは、ディストラクティブにテープという生態系を破壊し、ジュラ紀のような種の爆発を起こした。

そのコアとなったのは、磁気記録から光記録というまたもや半導体によるレーザ光線の技術の進化に依るものであった。

3.5インチFDが1980年に開発されると、続いてソニーとフィリップスによってCDが音楽用に開発された。

しかしその中間として、デスクでアナログのレーザデスクがパイオニアによって開発されていた。パイオニアは、VTRの開発に遅れをとっていたが、レーザーデスクの特性を生かし、カラオケというコンスーマが自分で歌うライフスタイルを用途として確立したが、それも8トラックのテープというメディアを破壊して登場したのであった。

3.5インチFDは、デジタルでデータを記録再生できることから、プログラム言語も記録読み出し編集することができ、それまでIBMの大型コンピュータが大型外部記憶装置としていた大型ディスク装置を、ダウンサイジングすることで、パソコンの誕生にまたもやジュラ紀のような種の爆発現象を発現することになった。

例えば、ソニーのSMCパソコン777は、福田譲二がゲイリー・キルドールと組んでOSとして開発していたCP/Mを採用し7種のソフトを3.5インチFDで同梱していた。

彼らは、マイクロソフトのビルゲーツと張り合っていたが、BIOSという周辺機器をモジュールとしてハードに埋め込む技術概念を開発しPCの発展に寄与した。

その後、アップルのマックやIBM PC―AT等のPCの進化に貢献したのであった。

[図9.27]

また、マイクロソフトの副社長の西和彦と松下とソニーの出井や盛田昌夫等が組んでMSXf-マットのホームパソコンを開発した。しかし、これは、通常のテレビをハードプラトフォームとしたことで、インフォメーション・マチングというエディソンのタイプライターの用法で蓄積されたVGAというパリティにひっかかって、伸びることができなかった。

ただ、CMC-70Gは、世界初のビデオ信号と文字が共存するビデオパソコンとして、世界中の放送教を制覇した。因みに、当時まだ日本でもキーニュー力方式がカナ漢字変換として定着しつつあった中、中国でも、数種類の方式が出現する中、郵電学院が開発していたピーイン入力方式に目を着けて共同開発に取り組んだ服部善治などの活躍によるものであった。それは、漢字や画像を通常のテレビでは、30フレームのフリッカーが出ることから、漢字は16文字/ラインを原則として、画映像にオーバレイしてテロッピングする方式であった。

一方、光デスクは、CDからCD-ROMへと劇的に進化した。それには、レーザデスクをパイオニアと組んで画像を企業等のインスト用の教育用に用途を開発した出井の下で、古川やダンハリス等の活躍があった。そして

それは、コンテンツの目次やそのフォーマットの規定をデスクのどこに記録するかということを標準化する必要があった。そして、CD-ROMでは、映像や文字やデータや画像に至るマルチメディアに対応する必要があった。しかし各用途別に、それらの用法はまだ確立していなかった。

そこで出井たちが採ったのが、それをオープンにするという方式であった。ただ、レーザーデスクとのコンパチを守るということが前提であった。このソフトアライアンスを呼び込む方策が、CD-ROMの進化に良い影響をもたらしたのである。

3)光記録デスクもまた、種の爆発紀を迎え、1991年には、3.5インチMOが、1992年にミニデスクが開発された。

そして、2001年には、ソニーと東芝が主導したDVDのりライタブルデスクが開発されることになった。

それらを応用するプロダクツも続々と現れ、また消えて行った。

ただ、それは、MIPSというデジタル化対応のシステムやプロダクツを集中して開発する体制から、ソニーが、利益に責任を持つ各事業本部に、里親として、配属しなおす形となったこともある。

[図9.28]

ただ、引き取り手が洗われなかったのは、旧OA部隊であった。最年長の土井利忠が、その人的遺産とフルページモニターを引き継いで、スタンフォード大のユニックスを使ってワークステーションNEWSを開発した。これにジョインしなかったメンバーは、本社デザインセンターで、その活躍を支えた。

1986年、日本電子産業にそこから多次元データ解析ソフトを開発してもらい、また販売もほぼ全面的に支援をして頂いた。

ソニーの販社と小売へのコミッションの40%が半舷し、直ぐ利益を出すことができて、一瞬の輝きを見せた。

あとは、鹿井本部長に預けられた盛田昌夫のMSX部隊は、1987年2インチFDを内蔵した日本語ワープロを開発した。これは、秋葉原で毎週1%で下落し、絶えざる値下げと機能アップを強制される市場に揉まれ、原価率で売る根まで判断される本部の悪阻現象に悩まされた、

これは、1990年の手書き入力機能を持ったパームトップPCも、また電子ブックのデータディスクマンも導尿な運命を辿った。

CD-ROMの用途では、ソニーが1983年に開発したグラストロンは、ユニークであった。これは、メガネ型のLCD画像を網膜に直接投射して、あたかも30インチ位に見えるシステムである。

実際には、ボーイング等の航空機のメインテナンスで、コックピットの裏側や翼の内側などの狭い場所に入り込んで、1メートルものメイテナンス・マニワルを積んだラックを持ち込んで、必要な事項を参照することは大変だった。

それをポータブルCDプレイヤーとこのグラストロンとポータブルPCとで、解決したのである。飛行機の点検修理時間の短縮に大きく貢献したのであった。

4)こうした知的なデータやその処理をするプログラム等を内蔵するコンピュータプロダクツは、それまでの一方的に情報を受け取るテレビや、そのタイムシフトをするプロダクツとは、全く異なったメディアであった。

とはいえ、テープという磁気記録メディアは、その取材のスコープを広げ、世界中の事件やスポーツや戦争等のリアルなイベントをリアルタイムに記録し直ぐ提供するように進化し、それを一般ユーザにまで拡張した。つまり、メディアが眼を獲得したのである。

また、ディスクという記録メディアは、データを組換え編集して、意味のある情報を抽出するための知的な処理作業を支援するプログラムというメカニズムやルール自身を記録し、編集し、知識資源として内部に持つことを可能とした。

[図9.29]

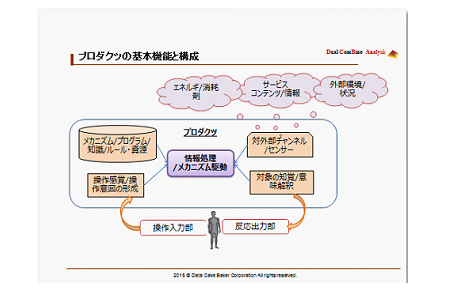

つまり、以前にも触れたように、ヒトが見たいというその操作感覚や意図を受け取り、情報処理のメカニズムを駆動し、それが格納されているプログラムや知識やルール等の資源等と繋いで、外部環境に反応し、エネルギー等を消耗しながら、サービスコンテンツを採り込んで反応するという、一連のプロセスを処理することになった。

そうした、システムへの進化は、急速に進化した半導体が、データと処理する機能としてのプログラム自身を自らの頭脳というべきCPUに蓄え、それを逐次読み出し、実行することで、コンピュータという仕組みを実現したことが大きい。そしてその急激に進化する半導体というハードと、コンピュータという機械を使うヒトと機械との会話という用法の習得は、コンピュータの進化にとって壁となったのである。

その速さを切り離し絶縁して半導体のスピードを解離したのが、オペレーティング・システム:OSであった。

これによって、ソニーがこだわり続けた、汎用機としてのPCでなく、専用機としてのワードプロセッサーやタイプコーダやデスクマン等は、用法のバウンダリーネットワークの狭い境界の中で、滅亡して行ったのである。

ヒトと蓄積された情報や知識とが交互に作用しあうシステムとして、ヒトが持つ、6感の拡張欲求を満たすメデアの、自然な進化の形態に従ったものであったとも言えよう。

しかし、いずれにしても、意味のあるデータとそこから広く役に立つ知識を抽出し蓄積し、積み上げる仕組みが、やがて社会的なコミュニケーション手段として広がるメディアに発展して行くのは、自然な進化の流れであった。